4.閃光

オライオン達が戦闘を開始した屋上のはるか下の通路を、アイスブレイカーから連絡を受けたクロックワイズとロングヘッドが走っていた。セレブロス達を閉じ込めているエナージョントラップを解除するためである。

「急げ!早く連中を助けるんじゃ」

「分かってます。それにしてもウィールジャック博士がここに捕まっていたなんて・・・・・・」

技術者であるロングヘッドにとって、同じ肩書きを持つウィールジャックは言わば大先輩といえる存在であり、密かに彼に会える機会を楽しみにしていたのである。そのウィールジャックを救ったとなれば、お褒めの言葉をもらえ、あわよくば彼に目をかけてもらえるかもしれないという期待に、内心彼は胸を躍らせていた。

しかし突然、前を走っていたクロックワイズに制止され、ロングヘッドは驚いて立ち止まった。

「ど、どうしたんですか先生?」

しかしクロックワイズは口の前で指を立て、小声で耳打ちした。

「気をつけろ。誰かがおるぞ」

「ええっ?」

ロングヘッドは慌てて周囲を見回したが、彼ら以外に通路にいる者の姿は見えなかった。中央コントロール室への道はまっすぐの一本道で、誰かが身を隠す場所は見当たらなかった。にもかかわらず、誰かがすぐ近くにいる気配が、ロングヘッドにも確かに感じられたのである。

次の瞬間、背後で銃声と共にクロックワイズが呻き声を上げた。振り返ったロングヘッドの目の前で、背中から煙を噴き出しながらクロックワイズの体が床に倒れた。

「先生!」

駆け寄ろうとした彼の背後に、先ほどの気配が忍び寄った。背筋を走る悪寒と共に、ロングヘッドの回路が恐怖に満たされ、振り向きざまに標準装備のブラスターガンを取り出していた。

「うわああああー!」

絶叫と共にロングヘッドは気配の方向に向けてブラスターを乱射した。しかし手ごたえは全く無く、放たれたビームは空しく壁に穴を開けただけであった。

構わずブラスターを撃ち続ける手が、突然空中に固定されたように動かなくなった。見えない何かに腕を掴まれ、恐怖が最高潮に達した瞬間、ロングヘッドは自分の腹部に銃口が当てられるのを感じた。

そして一瞬後、悲鳴を上げる間も無く、ビームが彼の胴体を貫通した。

「そ、そんな・・・・・・」

ゆっくりと床に倒れたロングヘッドの目の前で、それまで見えなかった気配の主が、徐々に姿を見せ始めた。うつぶせに倒れた彼の目には黒と銀色に塗り分けられた足しか見えなかったが、それは紛れも無く彼らと同じマクシマルのものであった。

意識を失う寸前、ロングヘッドの耳に声が聞こえてきた。

「ごめんなさいね。彼らを自由にさせるわけにはいかないの・・・・・・今はね」

口火を切ったのは、オライオンのロケットランチャーであった。ファイアストリームに向けて一直線に放たれたロケット弾は、しかし彼のフィンガーマシンガンの斉射によって全て防がれていた。両者の手前でロケット弾は爆発し、その視界は爆炎によって覆いつくされた。しかし一瞬後に炎の中からファイアストリームが飛び出してきた。爆発によっても全く勢いを衰えさせぬまま、彼のパンチがオライオンめがけて飛んだ。

以前のようにその攻撃を正面から受ける愚は繰り返さず、オライオンは身をかがめてパンチをすれすれでかわし、相手の懐に飛び込んだ。

「接近戦に持ち込む気か!」

そうはさせまいと、ファイアストリームは膝蹴りを繰り出した。同時に膝に取り付けられたタイヤが高速回転し、グラインダーのように彼の顔面を削り取ろうと迫ってきた。オライオンは咄嗟に両腕でそれを受け流した。タイヤが彼の腕の装甲をかすめ、激しい火花を散らした。そのままオライオンは彼の横を通り抜け、両者はすれ違う形で再び離れた。

「さすがに学習能力はあるようだな」

ゆっくりと振り向き、ファイアストリームはオライオンを指差した。

「しかし貴様の火力では、接近戦に持ち込まない限り、勝機は無いぞ」

ファイアストリームに言われるまでも無く、それはオライオンにも分かっていた。彼の装備はほとんどが接近戦主体のもので、全身を火器と装甲で覆ったファイアストリームに対して、火力の面では圧倒的に不利であったのだ。

「分かっているさ。そのためには一つ一つ障害を取り除かんとな」

そう言いながら振り向いたオライオンの目に、意外にも余裕の色が浮かんでいた。

「何っ!」

同時に、彼を指差していたファイアストリームの右腕から、二連装ビームキャノンが滑り落ちるように外れ、床に落ちた。

「馬鹿な!いつの間に?・・・・・・」

最初のパンチをかわした時、オライオンのクローがファイアストリームのビームキャノンの基部を切り裂いていたのである。しかしその動きは、彼には全く見えなかった。

指を差していた手を硬く握り締め、ファイアストリームは怒りと屈辱に身を震わせた。

「ふざけた真似を!ただでは済まんぞ!」

「へっ、味な事するじゃねえか」

向かい合うオライオンとファイアストリームを横目で見ながら、オプレスは呟いた。そんな彼の目前には、エクストレイラーの顔が間近に迫っていた。

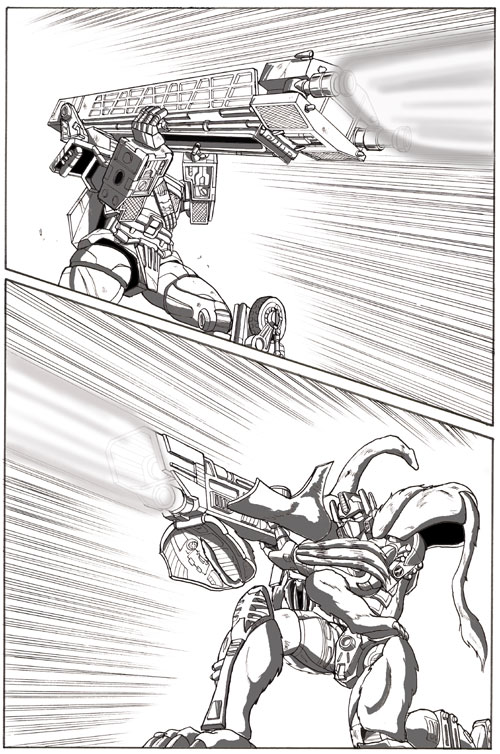

ほぼ同時に発射されたプラズマキャノンとデュアルキャノンのビームがぶつかり合い、激しい閃光を放った。それが治まった時には、彼らもまた接近戦に移行していた。エクストレイラーがデュアルキャノンの銃床で殴りかかり、それをオプレスがプラズマキャノンの銃身で受け止める形で、両者は押し合いの状態となっていたのである。

「余所見をしている場合か!」

エクストレイラーの怒声と共に、その長い脚が蹴りを繰り出した。後方へ飛びのいてその蹴りをかわそうとしたオプレスであったが、予想以上のリーチのために、胸板の一部が削り取られてしまった。

「どうやらその脚がご自慢のようだな」

そう言いつつ、オプレスはくっきりと縦一文字に付けられた傷跡を見下ろした。無表情な顔にかすかな怒りと苛立ちをにじませ、エクストレイラーが言い放った。

「言ったはずだぞ。甘く見るなと!」

「確かに、この前とは気合が違うようだな・・・・・・」

東京で初めて遭遇した時、不意を付かれたエクストレイラーは、ビーストモードのオプレスの牙をまともに食らい、クロックワイズ達の援護射撃もあって、ターボレイサー達と共に退却を余儀なくされたのであった。その雪辱を晴らすため、彼らと決着をつける時には、是非オプレスと戦わせてくれるよう、彼は前もってファイアストリームに申し出ていたのである。

「じゃあ、今度はこいつをどう受ける?」

そう言うなり、オプレスはビーストモードにトランスフォームし、巨大なマンモスとなって突進した。その彼に対し、エクストレイラーはデュアルキャノンを放り出し、その太い両腕を前に突き出した。

両腕が二本の長い牙をがっちりと受け止め、数メートル後ろに滑ったものの、オプレスの突進は完全に止められていた。

「どうだ!」

牙を握ったまま、エクストレイラーはオプレスの体ごと持ち上げ、彼の四肢は完全に宙に浮いてしまった。そのまま彼はオプレスを後ろに放り投げようとした。しかし、マンモスの鼻が彼の首に巻きつき、勢い余って彼もまた後ろにひっくり返ってしまった。空中でロボットモードに戻り、無事に着地したオプレスは、身を起こすエクストレイラーを挑発するように、手招きのポーズをした。

「まさかこれで終わりってんじゃねえだろうな?」

ファイアストリームの背中のハイドロキャノンが展開し、オライオンに狙いを付けた。彼の全身から放たれるレーザーとビーム、マシンガンによってオライオンは屋上の隅に追い込まれ、それを避ける場所は無かった。

「凍結せよ、オライオン・プライマル!」

その声と共に発射されたフリーザービームは超低温の粒子の奔流で、直撃すればその対象は原子レベルで凍結し、ガラス細工のごとく粉々に砕け散ってしまう。

オライオンに残された逃げ場は上空以外に無く、そして迷わず彼はジャンプした。標的を外れたビームは遥か後ろの山肌に直撃し、直径二十メートルの範囲内の木々を瞬時に氷のオブジェへと変えた。

宙に逃れたオライオンは、そのままファイアストリームの方へと降下していた。

「第二射の時間は与えん!」

ファイアストリームのハイドロキャノンは強力な威力を持つが、その反面発射までに時間がかかるため、まさに一撃必殺で敵を仕留めなければならず、それを外すことは敗北につながるはずであった。

しかし、彼にはその対策も万全であった。

「甘いぞ!」

ハイドロキャノンの砲身の上部から四基のミサイルランチャーが展開し、同時に四発の熱探知ミサイルが発射された。だが、オライオンにも四発のロケット弾が装備されている。

両腕と右肩から発射されたロケット弾はそれぞれがミサイルめがけて飛んでいき、またその反動でオライオンの降下スピードを減速させていた。

ファイアストリームの頭上で立て続けに爆発が起こり、彼は思わず片手で顔を覆った。そのために、爆発の中から飛び込んできたオライオンに対して、その対処が僅かに遅れてしまった。

降下するオライオンの右足が電光のような蹴りを放ち、顔を覆っていた左腕で咄嗟に受け止めたものの、彼が間髪入れずに空中で体を捻り、振り下ろした左足のかかと蹴りまでは防ぎきれなかった。

ファイアストリームの頭部左側のパルスレーザーガンが削ぎ落とされ、更に重い一撃が肩口に食い込んだ。その衝撃はアーマーの下のファイアストリームの本体にも達していた。

「ば、馬鹿な!アーマーが・・・・・・!」

前の戦闘でロケット弾の直撃にさえ耐えたアーマーが、彼のキックを防ぎきれなかったのである。ファイアストリームにとっては肉体的以上に精神的なショックの方が大きかった。

衝撃によろめき、たまらず片膝を付いた彼の目前に立ち、オライオンが左拳を突き出した。パンチは彼の側頭部を直撃し、残った反対側のパルスレーザーガンを吹き飛ばした。その衝撃の大きさに、ついに彼の巨体が仰向けに倒れた。

起き上がろうとするファイアストリームの胸を荒々しく踏み付け、オライオンは彼の顔面にロケットランチャーを突きつけた。

「・・・・・・どうした、早く撃ったらどうだ?」

銃口を向けたまま動かないオライオンに、ファイアストリームは毒づいた。しかしオライオンはランチャーを発射する代わりに、彼に顔を近づけた。

「一つだけ答えろ。お前にドミネイターディスクを渡し、この叛乱をそそのかしたのは一体誰だ?」

その質問に、ファイアストリームはフン、と鼻で笑った。

「今更知ってどうする?・・・・・・まあいい、教えてやろう」

十三日前、オートボットシティ―

「馬鹿者共が!」

忌々しげにファイアストリームは壁に拳を叩きつけた。サンダークラッシュに気絶させられ、目が覚めたときには、既に彼は薄暗い収監ブロックの一室に拘禁されていた。部屋は厳重にエナージョンバーで囲まれ、当然ながら脱出は不可能であった。

壁にもたれかかり、彼は床に座り込んだ。アジア方面軍司令官の任を解かれ、更にセレブロスに暴行を働いたために逮捕された彼にとって、既に前途は閉ざされたも同然であった。

「何故誰も分からんのだ!折角のチャンスをむざむざフイにするつもりなのか・・・・・・」

顔を伏せたファイアストリームの聴覚センサーに、かすかな声が聞こえてきた。それは次第に音を増し、含み笑いとなって彼の神経を逆撫でした。

「誰だ!」

立ち上がって、彼は辺りを見回した。しかし彼以外に部屋の中には誰の姿も無かった。

「おかわいそうに・・・・・・」

背後に突然声がして、彼は素早く振り返った。フォトンピストルを引き抜こうとしたが、彼の武器は全て取り上げられてしまっていた。舌打ちした彼の目の前には、漆黒のボディを持つ一人のフィメール・マクシマルがうやうやしく膝を付いていた。

「貴様・・・何者だ?いつの間に入ってきた!」

彼の問いかけに、マクシマルは冷たい笑みを浮かべ、静かに立ち上がった。

「はじめまして、ファイアストリーム司令官。私はマクシマル諜報部員シャドウダンサー、お会いできて光栄ですわ・・・・・・」

そう言って、彼女は人間の貴婦人がするように、スカートの裾をつまみ上げるような仕草を取った。

その様子を、ファイアストリームは不信と嫌悪感をあらわにした目で睨み付けた。

「・・・・・・それで、その諜報部員がこんな所に何の用だ?無様な元司令官を笑いにでも来たのか・・・それとも・・・・・・」

彼女に背を向け、肩越しに睨みながらファイアストリームは続けた。

「・・・・・・貴様らにとっては危険分子である私を始末しようというのか?・・・・・・良かろう、今の私は丸腰だ。貴様のようなフィメール・マクシマルでも簡単に仕留められるだろうな」

吐き捨てた彼の言葉には、失われた自身の未来に対する自暴自棄とも言える思いが込められていた。しかし彼女の口からは、意外な言葉が飛び出した。

「いいえ・・・・・・私は貴方をお救いに来たのです。さる方のご命令でね」

「救いにだと?誰の命令だ?」

その問いに、彼女は人差し指を口の前に立てて微笑んだ。

「それはまだお教えできません。ただ、貴方のお嫌いなマクシマルズにも、貴方と同じ志を持った者が大勢いることだけは申し上げておきます」

「私と同じ志だと?私の何を知っているというのだ?」

その彼の周りを、シャドウダンサーはバレエダンサーのような軽やかな足取りで、足音一つ立てず、踊るように歩き出した。

「貴方のことは何でも知っておりますわ。オプティマス・プライムを崇拝し、この長き戦いを永久に終わらせられるよう、不断の努力を続けていることを、そしてその理想が誰にも理解されず、ついにはこうして陥れられてしまったことも・・・・・・」

そう言いながら彼の後ろに回りこんだ彼女は、背後から彼の体に腕を回した。その腕を払いのけ、ファイアストリームは彼女の方に向き直った。

「私に触るな、ビースティーめ!一体何が望みだ!」

手荒く跳ね除けられながらも、シャドウダンサーは笑みを崩さず、それが余計に彼を苛立たせた。

「申し上げた通りですわ。我々は貴方をお救いしたいのです」

「そんな話が信じられるか!貴様のような奴を!」

微笑んだままのシャドウダンサーの目に、一瞬氷のような冷たい光が浮かんだ。

「ではどうなさいます?このまま黙って裁きをお受けになるおつもりですか?」

「くっ・・・・・・」

ファイアストリームは歯軋りをした。彼にも自分にどのような裁きが下るかは十分予想できている。一兵士に格下げされ、矯正という名の再プログラムを受けるか、最悪の場合ボディを処分され、パーソナリティコンポーネントだけの存在となって保管庫の片隅で眠り続けなければならなくなってしまうだろう。いずれにせよ、彼にとっては理想実現どころか自らの人生さえ終わったに等しい結果が待っているであろう。

「オートボッツはマクシマルズに主導権を渡し、ディセプティコンズ並びにプレダコンズとの平和的共存を図るつもりです。そのためには貴方や我々のように、敵の完全抹殺を主張する者達は障害となるのです」

無言のままのファイアストリームの周りを再び回りながら、彼女は続けた。

「しかし、ディセプティコンズには平和共存の意思はありません。例え共存の道を選んだとしても、それは再び戦乱を起こすための準備をするために過ぎません。それはこれまでの歴史が証明しております・・・・・・」

重々しく、ファイアストリームは口を開いた。

「・・・・・・それで、貴様達はどうしようというのだ?オートボッツに対してクーデターでも起こそうというのか?」

急に口を閉ざし、無言のまま笑みを浮かべるシャドウダンサーに、ファイアストリームはその真意を感じ取った。

「・・・・・・なるほど。私をその矢面に立たせようというわけか。確かに今の私には、もはや失うものなど何も無い・・・・・・まさにうってつけの人材だな」

そしてファイアストリームは低く笑った。そこには自嘲の念がこもっていた。

「だが、仮に私が引き受けたとしても、私に同調するのはせいぜい私の直属の部下達だけだ。貴様の仲間とやらがどれだけいるかは知らんが、それだけでこの地球やサイバートロンにいるオートボッツと、どうやって戦えというのだ?」

「ご心配なく。彼らと戦う必要はありませんわ」

そう言って、彼女は一枚のプレートを取り出した。第一世代のオートボットエンブレムである。

「そんな古臭いシンボルが、一体どうしたというのだ?」

それには答えず、シャドウダンサーは入り口に向かって呼びかけた。入り口の外では、警備員のオートボットが銃を構えているはずであった。

「悪いけど、扉を開けてくださるかしら?」

彼女の要請に答えるように、部屋全体を覆うエナージョンバーが消えうせ、入り口のドアが自動的に開いた。そして無言のまま部屋に入ってきた警備のオートボットの胸には、先ほどのものと同じ旧エンブレムが張り付いていた。

「こ、これは・・・・・・!」

驚くファイアストリームの目の前で、彼女はエンブレムを裏返し、中の回路を見せた。

「ドミネイターディスク・・・・・・かつてのオートボッツの偉大な発明品ですわ。しかも以前のものより改良され、簡単には再コントロールされる心配もありません。旧世代のエンブレムに偽装されているので、区別も容易ですわ」

セールスレディのような口調で、彼女は更にトランク状のキャニスターを取り出し、開いて見せた。コントロール装置を兼ねたそれには同じエンブレムが整然と詰められていた。地球軍全員に使えるだけの量はありそうである。

「用意周到だな・・・・・・まるで私がこうなるのを知っていたようにな」

「はい。詳細なデータから判断した結果、貴方が今の状況に陥る可能性は十分に予想されておりましたから」

涼しい顔で答えた彼女の腕を突然つかんで引き寄せ、ファイアストリームはキャニスターからエンブレムを一枚取り出した。

「だったらこれも予想の内か!」

そして彼はエンブレムをシャドウダンサーの胸元に貼り付けた。突然人形のように動きを止めた彼女を見下ろし、ファイアストリームは顎に手を当てた。

「さて、何を命令してやろうか・・・・・・舌で床を掃除でもしてもらうか?」

しかし、彼女は小さく笑い出し、自分でエンブレムを引き剥がした。

「申し訳ありませんが、これは『ビースティー』には効かないんですの。こればかりは改良できなかったものですから」

「チッ!・・・・・・」

舌打ちをして横を向いたファイアストリームの横顔に、シャドウダンサーが追い打ちをかけた。

「さあ、扉は開かれましたわ。ここから出るか、留まるか・・・・・・どちらを選択なさいますか?」

拳を握り締め、立ち尽くしていたファイアストリームであったが、やがて顔を上げ、彼女に向き直った。

「いいだろう。貴様らの目的が何だろうと、その話に乗ってやろうではないか!」

「マクシマルズにお前の味方がいるだと?・・・・・・信じられん!」

横たわるファイアストリームに銃口を向けたまま、オライオンは動揺を隠せなかった。

「第一、そのシャドウダンサーとは何者だ?そんな諜報部員など聞いたことも無いぞ!」

「・・・・・・だろうな。私も初耳だ。だが奴の正体などどうでもいい。私にきっかけを与えてくれさえすれば、それで良かった」

「きっかけだと?」

「そうだ。勘違いしてもらっては困るが、この計画そのものを考えたのは奴らではない。私自身が以前から考えていたことなのだ。奴らはそのためのお膳立てをしてくれたに過ぎん」

「そのために、何者とも分からん連中と手を組んだというのか?利用されているのを承知の上で!」

「では他にどんな選択肢があったというのだ?遅かれ早かれ、私はこうなる運命だったのだ!」

そこまで言って、ファイアストリームは急に話題を転じた。

「・・・・・・それにしても、随分強くなったものだな。リペアのついでにチューンナップでもしたのか?」

トランスフォーマーの能力のパラメーターは、そのボディが製造された時点であらかじめ定められている。トレーニングや再調整によって多少は向上させられるものの、ボディそのものの構造を変えるか、コンバイナーとして合体でもしない限り、急激にパワーを増加させることは不可能なはずであった。

「いや、私のパワーは変わってはいない。前に戦ったときと同じだ」

「ではあの時は手加減していたとでも言うのか?大した余裕だな・・・・・・」

しかし、オライオンは首を振った。

「そうではない。私は信じたかったのだ・・・・・・」

「信じる?何をだ?」

「いくら叛乱軍に堕ちたと言っても、お前はオートボットだ。そのお前が本気で同胞である我々を殺そうとするなどありえない、とな・・・・・・そのため危うく命を失うところだった」

怒りのためか、ロケットランチャーを構えるオライオンの拳がかすかに震えているのに、ファイアストリームは気が付いた。

「甘いな・・・・・・オートボットでありながら、私には敵に対する哀れみや情けというものはプログラムされてはいない。それが同胞であろうと、敵となれば容赦無く破壊する。まして貴様らビースティーズなら尚の事だ!」

「ああ、前の戦いでそれは良く分かった。だから今度は私も全力でお前を倒すつもりだ!」

「ならば、さっきの内にそうするべきだったな!」

その瞬間、ファイアストリームの右胸のハッチが開き、そこから強烈なフラッシュビームが放たれた。閃光がオライオンの視覚センサーを焼き、一瞬オライオンはよろめいた。そしてその一瞬の隙を、ファイアストリームは見逃さなかった。

倒れたまま繰り出された巨大な足で蹴りつけられ、オライオンは後方へと弾き飛ばされた。しかしその先に地面は無く、はるか数百メートル下の河が彼を待ち構えていた。この高さから水面に叩きつけられれば、オライオンでも大ダメージは避けられない。

「くっ・・・・・・ビーストモード!」

落下しながら、オライオンはビーストモードへとトランスフォームし、前脚の爪をタワーの壁へと突き立てた。激しい火花と悲鳴のような金属音を立てつつ、オライオンは減速し、数十メートルもの長い引っかき傷を作ってようやく停止した。

そのまま彼は壁に爪をかけ、垂直の壁をものともせずに駆け登り始めた。ようやく屋上に戻り、ロボットモードになったものの、視力は未だ完全に回復していなかった。不鮮明な視界の中で、ファイアストリームが勝ち誇った声を上げた。

「だから貴様達では永遠に戦いを終わらせられないのだ。その甘さがある限りな!」

声のする方に向き直り、オライオンは再びクローを展開して身構えた。

「・・・・・・では見せてやろう、私の本気を!」

「なあ、てめえも信じてんのか?奴の言ってたゴタクをよう」

戦いの中、不意にオプレスはエクストレイラーに問いかけた。

「当然だ。私と彼とは一心同体。我々の意志は皆、ファイアストリームと共にある」

ためらいも無く答えたエクストレイラーをからかうように、オプレスは続けた。

「じゃあ聞くが、てめえらが言うように、もしベクターシグマをいじくってオートボットしかいねえ世の中を作ることが出来たとして、その先てめえらは一体どうする気だ?」

「どういう意味だ?」

「俺には分かるぜ。てめえらは俺と同じだ。戦うために生まれ、戦うために生きている。そういう連中は殺す相手がいなくなったら、今度は自分らで共食いを始めるってのがお決まりのパターンなんだぜ?」

「そんなことは無い!我々は邪悪な者だけを滅ぼすことで、完全な平和を実現するのだ!戦うための戦いしかしない貴様とは違う!」

声を荒げるエクストレイラーに対し、オプレスはあくまで冷笑的だった。

「その口ぶりじゃ、ディセプティコンを狩り尽くした後は、トランスフォーマー以外の生き物にもそれをやるつもりのようだな。違うか?」

「その通りだ。たとえ一人でも邪悪な心を持つ者が存在する限り、宇宙に真の平和はありえない。悪に対して施すべきは、慈悲でも寛容でもなく、断固たる制裁のみなのだ!その手始めはこの地球からとなるだろう!」

そしてエクストレイラーは、地平線の彼方を指差した。

「我々が命をかけて守っているにもかかわらず、地球人どもはそれを当然の権利であるかのように、我々に感謝するどころか、些細な不満ばかりをぶつけてくる。その実、自分達は金銭だの、宗教だのと、取るに足らない理由で互いに傷付け、殺しあっている。奴等に比べればまだディセプティコンズの方が純粋な存在と言えるだろう!」

「なるほど、誰も褒めてくれねえからグレちまったのか・・・・・・すると何か?てめえらのお眼鏡にかなわねえ奴等はみーんな、てめえらに消されるってことか?」

「そうではない。我々の務めはあくまでも弱者を守ることだ。だが弱者はその弱さゆえに、容易く悪に屈し、そして自ら悪に染まり易いものだ。我々には、そんな弱き者達を守るだけではなく、正しい道へと教え導くという、崇高な使命があるのだ。貴様には到底理解できないだろうがな」

人間の不良が道端に唾を吐くように、オプレスは顔を背けた。

「ああ、分からねえな。正直俺はてめえらの言う真の平和とやらにも、プライマルの称号にも興味はねえ。強い敵と戦えりゃあそれでいい。その点じゃ、確かにてめえの言う通り、戦いのための戦いしか知らねえトランスフォーマーだ・・・・・・だが、一つだけはっきり分かってることがあるぜ」

「何だ、それは?」

オプレスはエクストレイラーを指差して言い切った。

「てめえらの様に、自分が一番正しいって思い込んでる奴等が、どれだけ悪辣に!残酷に!そして恥知らずになれるかってことがだ!」

エクストレイラーの怒りの沸点は、ファイアストリームのそれよりははるかに高い。しかし、自分のプライドを傷付けられてはその限りではなかった。

「我々の信念を侮辱することは許さん!」

そう叫ぶなり、エクストレイラーは両腕を交差させた。その腕の側面から五発ずつ、計十発のマイクロミサイルがオプレスに向かって放たれた。

「しゃらくせえ!」

オプレスの両肩からも同数のマイクロミサイルが発射され、両者の間で立て続けに爆発が起こった。

その間にエクストレイラーはデュアルキャノンを拾い上げ、エリミネイターモードに切り替えた。ガンモードとガトリングモード、そして上部のミサイルランチャーを同時に発射できるタイプである。

「貴様のような奴こそ、我々が粛清すべき輩なのだ!」

ターゲットスコープにオプレスを捉え、彼は一斉砲撃を開始した。横っ飛びにそれをかわしたオプレスの足元の床が火柱を上げ、大穴を開けた。

転がりながら避け続けるオプレスを追っていた火線が、しかし急に途絶えた。オプレスの後方に、オライオンと交戦中のファイアストリームの姿があったからである。そのまま撃ち続ければ、彼に当たる恐れがあった。

「くっ、卑怯な!」

射撃を中止したエクストレイラーめがけて、オプレスが突っ込んできた。

「抜かせっ!」

相手の懐に飛び込んだオプレスは右腕のバトルクラブでデュアルキャノンを弾き飛ばし、更に左のクラブを彼のボディに突き立てようとした。しかし長い右足がその一撃を阻み、そのままオプレスを蹴り飛ばした。

「チッ、やはりあの脚が厄介だな・・・・・・」

ムエタイの使い手のように、エクストレイラーは片足で立ち、もう片足を鞭のごとく上下左右自在にオプレスに叩きつけた。バトルクラブで巧みにそれを受け流すオプレスであったが、目にも留まらぬスピードで繰り出される連続蹴りは、そのディフェンスをかいくぐって、次々と彼のボディにヒットしていた。 さすがのオプレスもこれには耐え切れず、足がよろめき始めた。

「とどめだ!」

正面から突き出された蹴りがオプレスの腹部に直撃し、彼の体は吹き飛ばされた・・・かに見えた。しかしエクストレイラーの足は彼の体から離れておらず、その両腕で完全に押さえ込まれていた。

「もらった!」

その叫びと同時に、バトルクラブが膝のジョイントを叩き壊し、エクストレイラーは苦痛に顔を歪めた。バランスを崩し、膝を付いた彼に向けて、オプレスはプラズマキャノンを構えた。

「まだだ!」

残る片足で地を蹴り、オプレスの体にタックルをかけたエクストレイラーはそのまま力を込め、彼の胴体を締め付け始めた。

「て、てめえ、離しやがれ!」

しかし彼の両腕はプレス機のようにオプレスの体を締め上げ、圧迫された外装の隙間から火花が飛んだ。それまで余裕を見せていたオプレスの顔も苦痛に歪んでいた。このままでは彼の体は真っ二つに折れてしまうであろう。

かろうじて動く手足で抵抗するものの、密着した状態では思うように力が出せず、逆にエクストレイラーが締め付ける力はますます強さを増していった。

「い、いい加減にしねえか!」

オプレスの両手が肩から生えているマンモスの牙をつかみ、真ん中から折り取った。そしてそのまま、エクストレイラーの肩口へと突き立てたのである。

「ぐううっ・・・・・・!」

両肩から火花を散らし、苦悶の声を上げながらも彼はオプレスを締め続けようとした。しかし、やがてその腕から力が抜け、彼の体は床に倒れこんだ。その腕を振り解き、オプレスもまた座り込んでいた。

「手こずらせやがって・・・・・・だが、結構タフな奴だったぜ」

倒れたまま動かないエクストレイラーを眺め、オプレスは立ち上がりかけたが、全身が悲鳴を上げるように火花を散らした。

「くそっ、しばらく動けそうにねえな・・・・・・」

オライオンの方を見ながら再び座り込み、彼は自己修復モードに移行した。

ファイアストリームと向き合うオライオンの体が変化を始めた。

「パワーリミッター75パーセントまで解除。抑制回路一時休止。30ナノクリック間のハイパーモードへ移行!」

体内コンピューターに命令を伝えたオライオンの体から、エネルギーの放出が始まった。そのエネルギーは全身を覆い、彼自身の体がほのかに光り始めた。そのボディの赤い部分が銀色に輝き、黄金のたてがみも更にその輝きを増し始めた。

「何だ?何をする気だ!」

思わぬ事態に戸惑うファイアストリームの前で、オライオンは両手を地に付け、クラウチングスタートのような姿勢をとった。そして次の瞬間、彼は四肢で地を蹴り、凄まじいスピードでファイアストリームへと突進した。

「来るか!」

まっすぐ飛び込んでくるオライオンにカウンターを喰らわせようと、彼はパンチを放った。しかしパンチが当たる寸前、オライオンの姿は消え、気付いたときには彼の左側に回りこんでいた。

「何っ!」

激しい打撃が彼を襲い、避ける間も無く直撃を受けたファイアストリームはたまらずよろけた。しかしその方向には既にオライオンが待ち構えており、続けざまに彼に打撃を食らわせた。

「そ、そんな馬鹿な!動きが見えん!」

まるで閃光のように、オライオンは一瞬の内に移動し、確実に彼の体にダメージを与えていく。そしてその動きは彼には全く捉えられなかった。傍目から見れば、その光景はファイアストリームの周りで次々と閃光が瞬いているようであった。そしてその閃光が瞬くたびに、彼の全身を覆うアーマーや武器に切り裂かれたような鋭い傷が刻まれていくのである。

ファイアストリームにとっては無限とも思える三十秒が過ぎ、閃光と化していたオライオンの動きが止まった。輝きが消え、ボディの色も元に戻ったが、オーバーヒートした体は全身から白煙を上げて、苦しげに膝を付いた。

一方、全身傷だらけとなったファイアストリームもまた、両手両膝を地面に付き、立ち上がれずにいた。

「な、何故だ!・・・・・・まだ視力は回復してないはずなのに、何故ここまで動ける?」

苦しい息をつくファイアストリームに、同じく肩で息をしながらオライオンは答えた。

「オートボットのお前では分かるまい。マクシマルに与えられた野性の本能というものが」

「ほ、本能だと?」

「そうだ。お前の忌み嫌う野獣の本能・・・・・・たとえ闇夜の中であっても、獲物の位置を的確に察知し、仕留めることのできる本能。その野性に身を任せ、限界までパワーを引き出せば、こんな芸当も出来るのだ」

驚き、声も出ないかに見えたファイアストリームであったが、やがて笑い出し、立ち上がり始めた。

「だが、エネルギーの消耗も相当激しいようだな。それに引き換え、私の受けたダメージは単なるアーマーのものに過ぎん。本体はほとんど無傷。もはや勝負あったな!」

アーマーの破片を砂のように撒き散らしながら完全に立ち上がり、ファイアストリームは唯一残された武器、ハイドロキャノンを構えた。一方オライオンはオーバーヒートで思うように体を動かせず、未だにその視力も回復していなかった。

「大分熱そうだな。こいつで冷やしてやるから安心しろ!」

照準サイトがオライオンの姿を射程に捉え、もはや彼に逃れる術は無かった。

だがその時・・・・・・

「こいつを使え!」

オプレスの声と共に、彼のプラズマキャノンがオライオンの前に転がってきた。自己修復モード中のオプレスが投げてよこしたものであった。

「すまん!」

すかさずそれを拾い、オライオンもまたプラズマキャノンをファイアストリームの方に向けて構えた。

「ファイアー!」

両者の発射はほぼ同時であった。超低温ビームと高熱のプラズマ粒子が空中でぶつかり合い、水蒸気爆発を起こして辺りを白煙に包んだ。しかし、両方のビームの奔流は途切れる気配を見せず、激しく空中でぶつかり続けていた。

だがその衝突点が次第にオライオンの方へ近づいてきた。フリーザービームの威力の方が上回っていたのである。

「避けろオライオン!やられちまうぞ!」

思わず身を乗り出し、オプレスは叫んでいた。しかしオライオンは動く気配を見せなかった。その間にもフリーザービームは間近に迫ってきた。

「私の勝ちだ、オライオン・プライマル!」

勝利を確信し、ファイアストリームは快哉を上げた。だがその時、ハイドロキャノンの砲身が激しく振動を始めた。オライオンのクローによって付けられた傷口が開き、エネルギーが漏れ出していたのだ。

「ま、まさか、それを狙って!?」

それと同時にフリーザービームの出力が弱まり、プラズマキャノンの威力に押し返され始めた。

「ま、まだだ!もう少しで・・・・・・!」

しかし彼の叫びも空しく、内と外からの圧力に耐えかね、キャノンの砲身に入った亀裂は見る見るうちに広がり、ついには大音響を上げて破裂した。

砲身は根元から完全に吹き飛び、右半身が凍り付いた状態でよろめくファイアストリームに、プラズマキャノンを投げ捨て、右肩のロケットランチャーを両手に持ったオライオンが急接近していた。

「これで終わりだ!」

至近距離から両手両腕に装備された四発のロケット弾の直撃を受け、各部に亀裂の入っていたボディアーマーはあっけなく砕け散った。それと同時に手足に装着されていたアーマーも外れ、本体のみの状態となってファイアストリームは仰向けに倒れ込んだ。アーマーの下にあった本体の顔も右半分の外装が剥がれ、無残な姿となっていた。

ふらつく足取りで彼の前に歩み寄り、オライオンは完全に動きを止めたファイアストリームを無言で見下ろした。