3.対決

シティの裏側の堀に流れ込む河の上流から、その川底を流れに乗って近付く者がいた。一頭のペンギンと、潜水服の巨人である。誰にも気付かれること無くシティのそばまで辿り着くと、そのペンギン―アイスブレイカーはロボットモードにトランスフォームし、水面から顔を出した。

「ようし、誰もいないぜ」

それを聞いて、後ろを泳ぐ巨人―アウターシェルを纏ったウェイブライダーも顔を出した。その肩には、鋼鉄のボディアーマーに覆われた地球人、スパイクがつかまっていた。彼の纏うアーマーは宇宙服や潜水服の機能を備えたエクソスーツでもある。また、そのヘルメットにはロボットの顔を模したマスクがついているため、遠目には彼もまたミニサイズのロボットのように見える。そのスパイクが、アイスブレイカーに囁きかけた。

「急ごう、既にオライオン達はシティに侵入したようだ」

「分かってますって。それじゃ!」

そう言うと、アイスブレイカーは右手のハンドランチャーを上に向けた。しかし、そこから発射されたのは通常のロケット弾ではなく、ワイヤー付きのロケットアンカーだった。アンカーは切り立った断崖の上の岩壁に突き刺さり、完全に固定された。

アイスブレイカーが合図を送り、最初にウェイブライダーが肩にスパイクを乗せたまま、ワイヤーを伝って崖を登り始めた。次いでアイスブレイカーもワイヤーを引き込みつつ崖を登った。崖を登りきった彼は、初めて見るシティを見上げ、その巨大さにため息をついていた。

その間に、先に登ったウェイブライダーがシティの裏口に駆け寄り、ロックを解除するパネルを操作した。しかし正しいコードを入力したにもかかわらず、ドアは開こうとしなかった。

「くそっ、ナンバーが変更されてる!」

ウェイブライダーが舌打ちした。鍵が開かない以上、ドアを破壊して入り込むしかないが、それでは容易に発見されてしまい、他のマクシマル達の陽動作戦が無駄になってしまいかねなかった。

困惑している彼の足元にスパイクが駆け寄り、彼が操作したパネルの数メートル真下にある小さなパネルのカバーを開いた。それは人間またはミニサイズのトランスフォーマーのためのもので、彼がコードを入力すると、拍子抜けするほど簡単にドアは開いた。

「やはりな。こっちの方まで気が回らなかったか」

レヴォリューショナリーズの面々は全て中型以上のサイズであるため、自分達の使用しない部分には考えが及ばなかったようである。

慎重に入り込んだ三人は辺りを見回したが、オートボッツの姿は見えなかった。しかし、シティ内部はけたたましく警報が流れており、既にオライオン達が侵入を果たしたことを示していた。

「さすがはオライオン・プライマルだな。我々も行くぞ!」

スパイクの言葉に頷き、彼等は目的地である中央コントロールルームへと向かった。そこでシティのコントロールを取り戻すのが、彼らの目的であった。

「どうやら連中は全員入り込んだようだな。じゃあ俺もそろそろ行かせてもらうか!」

ディストラクターと互角の戦いを繰り広げていたオプレスは、シティの方を眺めて呟いた。身勝手に行動しているようでも、彼は自分の使命を忘れることは決して無かった。

「何をよそ見している!」

隙を見て、ディストラクターが再び掴みかかってきたが、オプレスはそれをかわし、シティの方へと走り出した。

「待て、逃がさんぞ!」

彼の後を追って走り出したディストラクターを横目で見て、オプレスはフォースフィールドの手前で立ち止まった。

「さあ来い!デクの棒!」

振り向いて両手を広げたオプレスめがけ、ディストラクターは真っ直ぐ突き進んだ。そして再び手と手を組み合った・・・かに見えた。しかし彼の両手は空をつかみ、バランスを失って前のめりになった。そしてその真下には、地面に仰向けに倒れこんでいるオプレスの姿があった。

下から両脚で蹴り上げられ、ディストラクターの巨体が一瞬宙を舞った。そして自分自身の勢いによって、彼の体はフォースフィールドへと背中から突っ込んでいった。

全身を激しくスパークさせ、ディストラクターが声にならない悲鳴を上げた。それを見ながらゆっくりと立ち上がると、オプレスは助走をつけ、彼のボディに飛び蹴りを食らわせた。両者の体はフォースフィールドを突き破り、バリケードを飛び越えて地面に転がった。そして立ち上がったのはオプレスだけであった。

「まあ、そこでしばらく頭を冷やしてな」

回路をショートさせ、地面に横たわったままのディストラクターに向かって言うと、オプレスは東側ゲートへと走り出した。

しかし、彼の行く手を塞ぐ者がまだいた。ターボレイサー達である。オライオンによって河に叩き落され、ようやく這い上がってきたところに、オプレスと遭遇したのだった。

「何だてめえら、びしょ濡れで。水泳でもしてたのか?」

素朴な疑問を口にしたオプレスに、すっかり冷静さを欠いたターボレイサーが怒鳴り返した。

「やかましい!貴様だけは絶対通さんぞ!」

そして三人は一斉に銃撃を開始した。岩陰に隠れ、オプレスはビーストモードにトランスフォームした。

「悪いが、お前らと遊んでる暇は無いんだよ!」

今しがた自分が隠れていた岩を、その長い鼻と牙で粉々に砕き、オプレスは彼らの方へ突進した。走りながら彼は更にトランスフォームし、ビークルモードとなった。ビーストモードの鼻から背中にかけての部分にあたるプラズマキャノンを正面に向け、両側のミサイルランチャーを展開したホバータンクとなった彼は、そのままスピードを上げ、三人の中へと突っ込んだ。

そして哀れにも、彼等は再び跳ね飛ばされ、河へと転落していった。

「もう一泳ぎしてな!」

既に橋は全て引き込まれていたが、ビークルモードのオプレスには何の問題も無かった。足の裏のノズルをふかし、彼はジャンプして軽々と対岸へ飛び移っていた。そしてプラズマキャノンでハッチを吹き飛ばし、内部へと突入していった。

オライオン達と分かれたクロックワイズとロングヘッドは、大した妨害も受けずに通信室に向かっていた。元々地球軍のオートボッツは、そのほとんどが地球制圧に駆り出されていたために、シティに残っているのはレヴォリューショナリーズ以外には数えるほどしかいなかったのである。

それでも通信室に入ろうとしたとき、二人は手荒い歓迎を受けることとなった。補修員ホイストと、損害管理員ハブキャップの二人が入り口を守っていたのである。もっとも、その攻撃もロングヘッドがジャミング装置のスイッチを入れるまでの間であった。

糸の切れた操り人形のごとく床に崩れ落ちた二人を飛び越え、クロックワイズとロングヘッドは通信室に飛び込んだ。

シティ中央の巨大なレーダーシステムの真下にある通信室は、サイバートロンへの通信を妨害するための強力な妨害波を発信し続けていた。コンソールに駆け寄り、二人はそのスイッチを全てストップさせた。

「ようし、これでオーケーじゃ。早速オライオンと、あのお嬢ちゃん達に連絡するとしよう」

アイスブレイカーとウェイブライダー、そしてスパイクは中央コントロールルームへの通路をひた走っていた。途中、自動防衛システムの攻撃は何度かあったものの、オートボッツの姿は無く、目的地は間近に迫っていた。

不意に、後ろから彼らを呼び止める声が聞こえてきた。敵かと思い、振り向いたものの、追っ手の姿は見えなかった。不審な面持ちの三人に、もう一度声が聞こえてきた。

「おおい。こっちだこっち!早く助けてくれい!」

声は彼らが通り過ぎた右手の通路の方から聞こえていた。

「あそこは確か、収監用のブロックのはずだが・・・・・・」

スパイクが首をかしげた。三人は顔を見合わせ、ともかく声の方向に行ってみることにした。

「遅い遅い!まったく、何をモタモタしとるんだ?」

エナージョンバーの格子で仕切られた小部屋に、数人のマクシマルがビーストモードでひしめき合っていた。その中で一番手前に立つ白いイカが、アイスブレイカー達の方に足の一本を振っていた。

「あのなあオッサン、そんな偉そうな言い方は無いんじゃねえの?」

彼の物言いに不満そうなアイスブレイカーが、格子越しに中を覗き込んだ。その彼の右腕に輝く真紅のスパーククリスタルに気付き、イカ型マクシマルが声を上げた。

「何と!お前さん、ネオマクシマルかね?」

「ネオマクシマルって、俺達のことか?あんた一体誰だよ?」

怪訝そうな顔のアイスブレイカーに答えたのは、彼ではなくその横にいた緑色のヒキガエルだった。

「なあんだオメエ、このお方を知らねえズラか?このお方はなァ・・・・・・」

奇妙に訛った口振りでヒキガエルが説明しようとした途端、スパイクが驚きの声を上げた。

「ウィールジャックじゃないか!どうしてこんな所に?」

今度はアイスブレイカーが驚く番だった。

「何だって?あんたがあのドミネイターディスクの発明者だってのか?」

「左様、そしてお前達ネオマクシマルズの生みの親でもある。尊敬するが良い」

疑わしそうな目で見るアイスブレイカーに、胸を張りつつマクシマル技術者ウィールジャックは続けた。

「とにかく我輩達を早くここから出してくれんかね。話はそれからだ」

ウェイブライダーが入り口のパネルを操作すると、エナージョンの格子が消え失せ、中から捕らえられていたマクシマル達が次々と飛び出し、ロボットモードにトランスフォームした。

「やれやれ、あいつらこんな狭い部屋に閉じ込めおって。おかげでロボットモードにもなれんかったわ」

数日振りにロボットモードに戻ったウィールジャックが、伸びをしながらぼやいた。その体はアイスブレイカーとほぼ同サイズで、トランスメタル化していない第一世代マクシマルのものであった。他の者達もサイズに違いこそあれ、いずれも第一世代の者達であった。

「それにしても、君がシティに囚われていたとは・・・・・・一体いつからここに?」

スパイクの質問に、ウィールジャックは首を左右に傾けつつ答えた。

「確か十日ほど前・・・・・・お前さんがシティから脱出したのと入れ替わりにな。その時ここの連中と一緒に放り込まれたんだが、我輩はその三日前にラボからさらわれとったんだよ。どこに閉じ込められてたかまでは分からんがね」

「三日前?では、レヴォリューショナリーズの連中はその頃からこの叛乱を企てていたというのか・・・・・・」

「いやあ・・・・・・姿こそ見えんかったが、少なくとも我輩を捕えたのはオートボットではなかったぞ。あの気配は昔会ったことのあるような感じだったんだが・・・・・・」

それを聞いて、スパイクは考え込んだ。あの時ファイアストリームの言った「強力な味方」という言葉の意味を、彼は最初ファイアストリームの部下達のことだと思っていた。しかしオライオン達の見聞きした事、更にウィールジャックの話を聞いた今、彼らの叛乱の背後にいる者の存在を認めないわけにはいかなくなっていた。

「なあ、おしゃべりもいいけど、肝心の目的を忘れてもらっちゃ困るぜ」

彼らの会話に、アイスブレイカーが割り込んできた。

「何だ、オメエたつ、オラたつを助けに来たんじゃねえズラか?」

先程のヒキガエルがトランスフォームしたマクシマル―トーディが問いかけた。彼はウィールジャックが研究に明け暮れていたフォールラボラトリーの警備員で、ウィールジャックの助手も務めていたが、彼と共に正体不明の侵入者に捕えられていたのである。その奇妙な喋り方に少々顔をしかめつつ、アイスブレイカーは答えた。

「いや、あんた達がここにいたのは知らなかったんでね。俺達はシティを取り戻しに来たんだ」

「だったら何グズグズしとるんだ。さっさとコントロールルームへ行くぞ!」

そう言うと、ウィールジャックは突然走り出し、アイスブレイカー達、そして囚われていたマクシマル達も慌てて後に続いた。

一方、ファイアストリームを探して司令室を目指していたオライオン達は、司令室に通じるエレベーターの前で、レイルライダーズの抵抗に遭っていた。通路が狭いために、彼等が合体できないのがせめてもの救いであったが、攻撃の激しさには変わり無く、マクシマルズは先に進めずにいた。

「参ったな。とんだ外れくじを引いちまったぜ」

横の通路の壁に身を隠して銃撃を避けつつ、シャーピアーズがぼやいた。

「何言ってやがる。これだけむきになって攻撃してくるってことは、この先にファイアストリームの大将が待ち構えてるってこったろうが!」

隣のギャロップが叫んだ。それが外れだって言ってるんだよ、といいたげな顔でシャーピアーズがそっぽを向いた。

「でもこのままじゃ、エレベーターには辿り着けないよなあ」

反対側の壁に隠れて、緊張感の無い口調で呟くサンドクローラーの肩をオライオンが叩いた。

「私が注意を引き付ける。その間に・・・・・・」

そう囁きながら、オライオンが指差したのは、天井の通気孔であった。即座に命令を理解したサンドクローラーは、コブラにトランスフォームして天井へとよじ登っていった。同時にオライオン達は通路に飛び出し、銃撃をしつつ後退した。

「逃すな!他の道へ抜けるつもりだ!」

ラピッドゲイルの命令で、レイルライダーズは前進した。彼らがドアから離れたのを見計らったように、ドアの真上の天井からサンドクローラーが飛び出した。天井の通気ダクトを通って、ドアの前まで辿り着いたのである。ロボットモードにトランスフォームしたサンドクローラーがエレベーターの開閉ボタンを押したのに気付いたときには、既に彼らはドアから離れ過ぎていた。

「しまった!」

慌てて引き返そうとした彼らの背後から、すかさずビーストモードのオライオン達が飛びかかった。たまらず将棋倒しとなった三人を飛び越え、マクシマルズはエレベーター前へと一直線へと走り込んだ。

しかし、エレベーターの中に飛び込んだのはオライオン一人だけであった。

「お前達、何をしてる!早く中に・・・・・・」

振り向いたオライオンの顔を、ラピッドゲイルの放ったレーザーがかすめた。立ち上がったレイルライダーズがオライオンの背中を狙っており、それをギャロップ達三人が押し留めていたのだ。

「ここは俺達に任せて、先に行ってください!」

ギャロップが左手でラピッドゲイルを押えつつ、右腕を伸ばしてエレベーターのスイッチを入れた。駆け戻ろうとしたオライオンの目前でドアは閉まり、エレベーターは最上階の司令室へと昇り始めた。

「すまん!・・・・・・」

エレベーターの中でドアに両手をつき、オライオンは唇を噛んだ。しかし引き返すわけにはいかなかった。この先に戦うべき相手が待っているのである。今、彼に出来ることは、部下達の無事を祈るだけであった。

「・・・・・・上出来だ。自分達を犠牲にして任務を優先させるとはな」

ギャロップを振り解き、部下を褒めるような口調でラピッドゲイルが言った。

「ホント、憎い真似してくれるじゃないの。おかげでこっちは完全に悪役だぜ」

「ええー、俺達悪なんですか?これは正義のための戦いなんじゃ・・・・・・」

シルバーブリットが茶化した台詞を吐き、フラットビルが不安げな声を出した。

彼らの位置は先程とは完全に逆転しており、今はマクシマルズがエレベーターを守る立場となっていた。

「お褒めに預かりどうも・・・・・・だがよ、別に俺達は犠牲になる気なんかさらさらないぜ」

ギャロップがレイルライダーズに向かって啖呵を切り、シャーピアーズもそれに続いた。

「そうとも、今日ここでスクラップになるのはてめえらの方だぜ!」

しかしラピッドゲイルに一睨みされると、彼は慌ててサンドクローラーの陰に隠れて付け加えた。

「・・・・・・って、こいつが言ってますぜ」

その変わり身に拍子抜けしかけたギャロップであったが、すぐに相手の方に向き直った。

「・・・・・・とにかく、合体できなきゃお前らなんざ怖くねえ。この間の借りを返させてもらうぜ!」

そう言うなり、ギャロップは第三形態のディフェンスモードにトランスフォームした。それは機械仕掛けの木馬のような奇妙な形態だったが、スピード主体の攻撃を旨とする彼が守勢に回ったときに有効なものである。

「ようし、では私も!」

サンドクローラーもまた第三形態へとトランスフォームし、砲座型のアーティレリーモードとなった。その後部にはシャーピアーズが張り付き、トリガーを握っていた。

「さあて、それじゃおっ始めるか!」

ギャロップの叫びと共に、攻守ところを変えた銃撃戦が再開された。

ウィールジャックが捕えられていた収監用ブロックから少し先に、コントロールルームへの扉がある。その両脇には、二人のオートボット―砂漠偵察員サンドストームと防諜員ミラージが警備に立っていた。

ふと物音に気付いたサンドストームが横を見ると、灰色の蝙蝠が自分の方に飛んで来るのが見えた。追い払おうと彼が手を振るのをかわし、蝙蝠は彼の顔に張り付いてしまった。慌てて蝙蝠を掴み、顔から引き剥がした瞬間、サンドストームの視界に何者かの腕が飛び込んできた。

強烈なラリアットを食らって、サンドストームが後ろの壁に叩き付けられたのとほぼ同時に、ミラージも一直線に走ってきた猪とアルマジロの体当たりを受けて、床に崩れ落ちていた。

「すまんな。手荒な真似はしたくなかったんだが・・・・・・」

倒れた二人を見下ろし、サンドストームにラリアットを食らわせたマクシマルが呟いた。彼は灰色熊にトランスフォームする格闘戦士ベアハンドで、先ほどの蝙蝠は彼の右前足が分離して変形した偵察用ドローン、サイバーバットであった。

そのサンドストームに、金色の猪からトランスフォームした突撃戦士ワイルドランナーが駆け寄り、エンブレムを引き剥がした。

「こっちはオーケーだ」

「ああ、こっちもだ」

答えたのは赤いアルマジロにトランスフォームする防衛員ハードシェルである。彼らはビーストウォーズ終結後も地球に残留していたが、今回の叛乱に巻き込まれ、レヴォリューショナリーズへの協力を拒んだために、ウィールジャックと共にシティに囚われていたのである。

ベアハンドの合図を受け、通路の影からアイスブレイカー達が姿を現した。

「いやー、お見事。助かったぜ」

手を振るアイスブレイカーに、ベアハンドが力こぶを作って答えた。

「なあに、お互い様さ」

互いに笑い、拳を軽くぶつけ合う二人の横をすり抜け、ウィールジャックとウェイブライダーがドアの開閉パネルを操作したが、またしてもドアは開かなかった。そして今度は、その真下の人間サイズ用パネルも同様であった。

「さすがにここは警戒厳重だわい」

「仕方ない。彼らを起こしてナンバーを聞くとしようか」

その彼らの後ろから、もう一人マクシマルが近づいてきた。

「いや、時間が勿体無い。私に任せてくれ」

言うが早いか、ノコギリザメにトランスフォームする水中奇襲員レイザーソーはドアの前に駆け寄り、右手に持ったソードウェポンを素早く往復させた。そして彼が身を翻したと同時に、ドアは細切れになって崩れ落ちた。

「やるぅ・・・・・・」

思わず口笛を吹いたアイスブレイカーに、ウィールジャックが問いかけた。

「お前さんには何か、特別なパワーは無いのかね?」

「パワーって、何の?」

聞き返したアイスブレイカーをじろじろと見つめ、ウィールジャックは首をかしげた。

「ううむ、実験は失敗だったのかのう?」

ビーストウォーズのさなかに現れたエイリアン、ヴォックのテクノロジーの一部を手に入れたメガトロンは、それを利用して新種のトランスフォーマー、トランスメタルズ2を誕生させた。強力だが不安定なテクノロジーによって生み出された彼等は、それまでのトランスフォーマーに無い強力なパワーを手に入れていた。激しい野性の本能を増大させ、数倍もの体力とスピードを得た者や、超鋭敏な感覚を得た者、果てはテレキネティックパワーを発揮する者さえ現れるようになった。

そして、そのトランスメタルズ2のパワーに注目したサイバートロンの評議会は、言わば突然変異として誕生した彼らのパワーを標準的に備えた新世代マクシマル―すなわち「ネオマクシマル」を創造させたのである。そのプロジェクトチームにはウィールジャックも参加しており、結果としてアイスブレイカーを含む七人のネオマクシマルが誕生したのであった。

しかし、ウィールジャックの目の前にいるアイスブレイカーには、真紅のスパーククリスタルが埋め込まれている以外に大きな違いは見られず、いささか彼は不満気であった。

ウィールジャックが独り言を言っている間に、スパイク達はコントロールルームの中に入っていた。そこで彼は、部屋の片隅に何かが転がっているのを見つけた。

「セレブロス!なぜここに?」

駆け寄った彼の目の前には、頭部の無いセレブロスのボディが横たわっていた。スパイクが脱出して以来放棄されていた彼のボディが、この場所に打ち捨てられていたのである。

慎重にボディを調べ、異常が無いのを確認すると、スパイクは自らをロボットヘッドへとトランスフォームさせた。その彼の遠隔操作によってセレブロスは立ち上がり、ヘッドを持ち上げ、自分のボディと合体させた。

スパイクと融合していたフォートレス・マクシマスの精神が主導権を握り、セレブロスはゆっくりと周囲を見回した。

「異常はありませんか、司令官?」

気遣わしげに尋ねるウェイブライダーに、セレブロスは頷いた。

「大丈夫のようだ。早くコントロールを取り戻そう」

彼はホストコンピュータのコンソールに駆け寄ると、素早くキーボードに指を走らせた。

エレベーターが目的地で止まり、ドアが開いた。ビーストモードのオライオンがそっと顔を出し、辺りに誰もいないことを確認すると即座に通路へと飛び出した。司令室のドアまでは十数メートルである。その先にファイアストリームが待ち構えているのは間違いなかった。

周囲を警戒しつつドアへと向かうオライオンの後方で、突然爆発が起こった。

「奴か?」

床に伏せて爆風を避けながら、オライオンは両腕のランチャーを展開して爆発の方に向けた。爆発はエレベーターから離れた非常階段への扉の方から起こっていた。やがて通路中に充満した黒煙の中から、一体のロボットが飛び出してきた。

「!」

相手もオライオンに気付いたらしく、煙の中で互いに銃を向け合ったまま硬直した。しかしそれも一瞬のことで、煙が晴れた瞬間、両者は相手を確認した。

「オプレス!」

「何だ、あんたか・・・危うく撃っちまうとこだったぜ」

プラズマキャノンを下ろし、オプレス・プライマルはオライオンの腕を掴んで引き起こした。

「あんた一人か。生徒どもはどうした?」

「後から来る・・・・・・心配は要らない。全員、優秀だからな」

自分自身に言い聞かせるような口調で話すオライオンの横顔を、オプレスは無言で見つめた。

「・・・・・・まあいい。どうせあんたやあいつらじゃ、束になったってあの火消し野郎には勝てねえだろうからな」

きっと睨みつけるオライオンに、オプレスは構わず続けた。

「何なら、俺が連中を預かってやろうか?少しはましになるよう鍛えてやるぜ?」

「・・・・・・遠慮しておく。お前には絶対教えられないことがあるからな」

身を翻し、歩き出したオライオンの背中に、オプレスが問いかけた。

「俺に教えられないこと?何だいそりゃ?」

「チームワークだ!」

振り返らずに即答したオライオンの後を歩きながら、オプレスは肩をすくめた。

「なるほど。そりゃちげえねえや」

そしてオプレスは走り出し、オライオンを追い越した。

「じゃあ、チームワークとワンロボットアーミー、どっちが上か試してみるか!」

そのままの勢いで、彼は司令室のドアを蹴破り、室内へと飛び込んだ。次いでオライオンも彼を追って飛び込んだ。もはや彼を咎める気にもなれず、またその余裕も無かった。

姿勢を低くし、二人は注意深く辺りを見回した。しかし薄暗い室内には誰の姿も見えず、物音一つしていなかった。

怪訝そうな表情で奥の方へと進む二人の頭上から、スピーカー越しに声が聞こえてきた。

「あまり基地を破壊しないで欲しいな。今はこの私の物なのだからな」

ファイアストリームであった。

「何処にいる?我々を待ってるのではなかったのか!」

オライオンの叫びを嘲笑うように、ファイアストリームの声が室内に響いた。

「私はここだ。君達の上にいる。早く上がって来たまえ」

その声と同時に、司令室の天井の一角がスライドして開いた。天井への出入り口である。

二人は顔を見合わせ、天井へ上るためのリフトに乗り込んだ。

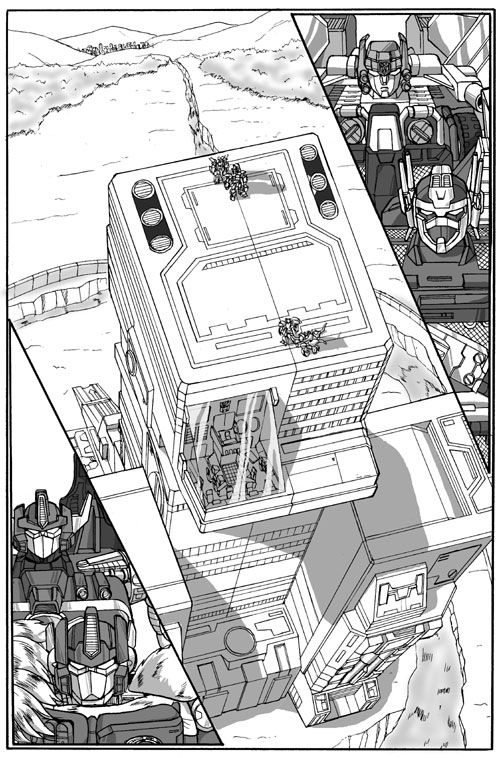

オートボットシティの中央タワーの屋上は、数十メートル四方の広さを持つ発着場を兼ねている。人間にとっては十分な広さだが、大型のトランスフォーマーにとっては少々狭苦しい。その一方にオライオン・プライマルとオプレス・プライマル、そして反対側の位置にはファイアストリームとエクストレイラーが立っていた。そのファイアストリームは既にアーマーを全身に装着したスーパーロボットモードとなっている。

既に日は昇り、まばゆい朝日が四人の長い影を屋上の床に落としていた。

「ここまでだ、ファイアストリーム。お前がドミネイターディスクで操ったオートボット達は既に解放されつつある。サイバートロンへの通信も復旧した今、お前達の叛乱もこれで終わりだ」

叛乱、というオライオンの言葉に一瞬眉をしかめながらも、ファイアストリームは笑いながら答えた。

「分かってないようだな。その我々の『叛乱』も、貴様達が無駄な抵抗をしていたのも、全ては本当の目的のための時間稼ぎに過ぎないということを」

「時間稼ぎか・・・・・・このオートボットシティ、いや、フォートレス・マクシマスを利用して何かを企んでいたようだが、それももう無駄骨に終わった。既にシティのコントロールはスパイク・ウィットウィッキーの手に戻っている」

しかし、その言葉にもファイアストリームは動じる気配を見せなかった。

「さて、それはどうかな?」

「何だと!」

その時、オライオンのコムリンクにアイスブレイカーからの通信が届いた。

「隊長!罠です!司令室にトラップが仕掛けられていました!」

オライオンの顔が色を失った。

「罠だと?どういうことだ!」

中央コントロール室の中では、セレブロスとウェイブライダー、そして地球残留組のマクシマル達がエナージョンバーの檻に閉じ込められ、身動き取れずにいた。その入り口前で、アイスブレイカーが腕の通信機に向かって悲鳴に近い叫び声を上げていた。

「セレブロスがコンピュータを操作した途端に、エナージョンのトラップが皆を閉じ込めてしまったんです!俺は入り口を見張っていたんで無事でしたが、俺一人じゃこのトラップを解除できません!」

そして苦渋に満ちたオライオンの返事が返ってきた。

「・・・・・・止むを得ん、そこはクロックワイズ達に任せて、お前はギャロップ達と合流しろ!」

「了解!」

通信を切り、視線を戻したオライオンに、ファイアストリームは悠然と答えた。

「そういう事だ。私が貴様達の計略に気付いていないとでも思っていたのか?・・・・・・礼を言うぞ。我々が探していたあの地球人を、わざわざ連れて来てくれたのだからな」

「・・・・・・何故だ?何の目的でマクシマスを利用しようというのだ?」

オライオンの問いに、ファイアストリームはタワーの下を指差した。

「あれが見えるか?」

彼が指していたのは、シティの周りに建てられたバリケード状の壁である。後ろを振り返り、オライオンは聞き返した。

「あのバリケードがどうし・・・・・・!」

言いかけて、オライオンはあることに気が付いた。地上にいた時には気が付かなかったが、バリケードの様に見えたそれはシティを中心とした同心円状に建てられていたのである。そしてその独特な形状には見覚えがあった。

「・・・・・・まさか、スペースブリッジか!?」

「御名答」

驚きに満ちたオライオンの顔を眺め、ファイアストリームは会心の笑みを浮かべた。

スペースブリッジは、かつて地球とサイバートロンとの間のエネルギー輸送のためにディセプティコンズが作り上げた物質転送システムである。当時トランスワープ可能な宇宙船を持たなかった彼らにとって、一度に大量のエナージョンキューブや兵員を輸送可能なこのシステムは非常に有効なもので、オートボッツまでもが、これを奪って使用することさえ度々あったほどである。

しかしながら、目標がブリッジの天頂方向に無いと使用できないため、その設置場所と使用のタイミングは非常に制限されており、トランスワープ航法が開発された現在ではほとんど使用されることはなくなっていた。

「お前は、このシティそのものをサイバートロンに転送しようというのか?」

「その通り。あと三時間ほどでサイバートロンがこの真上に来る。本星からの主力部隊が到着する頃には、我々は手薄になったサイバートロンの大地を踏んでいるというわけだ」

勝ち誇った笑みを浮かべ、ファイアストリームは続けた。

「貴様達には重ね重ね感謝せねばならんな。プライマルの称号を持つ者共が二人も消息を絶ったおかげで、オプティマスも早々と増援を出す気になったのだからな。このマクシマスのパワーと火力があれば、本星に残った連中など物の数ではない!」

オライオンは思わず拳を握り締めていた。

「お前の本当の目的は、地球ではなくサイバートロンを占領することだったのか!・・・・・・オートボットであるお前が!」

「それも少し違うな。我々の目当ては、さらにその奥深くにある」

その言葉を聞いて、オライオンの頭に一つの名前が浮かんだ。

「ベクターシグマ!」

一千万年以上も前、サイバートロンの誕生と共に、その中心部に作られたスーパーコンピュータ、それがベクターシグマである。トランスフォーマーに人格プログラムを与える唯一無二の存在であるそれは、独自の思考パラメーターによって、善悪の別無く数多くのトランスフォーマーを生み出してきた。その本体は複雑な迷路のような通り道と、無数のセンチュリオンドロイドの大軍によって守られ、誰一人として近づくことはできなかった。

彼らにとって不可侵の存在であるベクターシグマへの唯一のアクセス方法は、「ベクターシグマの鍵」と呼ばれるマスターキーのみであったが、それも戦いの中で失われてしまい、もはや近づく手段は無いとされていた。

「ベクターシグマを一体どうするつもりだ?何を考えている!」

その問いには答えず、ファイアストリームは逆に聞き返した。

「・・・・・・貴様は考えたことがあるか?なぜ我々トランスフォーマーが一千万年にも渡って戦い続けてきたのかを・・・・・・」

「何だと?」

意外な質問に、オライオンは戸惑いを見せた。

「無論、幾度か戦いの無かった時期もあった。しかしそれはどちらかのリーダーが倒れていた僅かな期間でしかなかった。その後を引き継ぐものが現れれば、また新たな戦いが起こる、その繰り返しだった。それは一体何故だ?」

「それは・・・・・・我々にはディセプティコンズの支配からサイバートロンを解放する使命がある。そのためには、我々の方から戦いを放棄するわけにはいかなかったからだ」

その答えを、ファイアストリームは鼻で笑ったように見えた。

「模範的回答だな・・・・・・ではディセプティコンズはどうだ?奴らもまた、サイバートロンはもとより、全宇宙を支配するために戦っている。これも昔から変わらぬことだ。そしてオートボットもディセプティコンも、共にベクターシグマから生み出された存在・・・・・・両者の力は常に拮抗しており、決して完全に決着がつくことは無かった。それは一体何故だ?」

「回りくどい真似は止せ!一体何が言いたいんだ!」

以前対決した時と同様の、もってまわった言い回しに、オライオンは苛立ち始めていた。

「いいから聞け・・・・・・私は誕生以来、常にその疑問を抱き続けていた。何故ベクターシグマは我々オートボットだけでなく、ディセプティコンまで生み出すのかと・・・・・・幾ら我々がディセプティコンを破壊しようと、奴らはまるで害虫のごとく、次から次へと湧き出てくる。これでは奴らを滅ぼし、永遠に戦いを終わらせることなどありえないではないか!」

「生まれる命に善悪の区別など無い!それがベクターシグマの意思だ。我々が干渉すべきことではない!」

その言葉に、ファイアストリームの目つきが変わった。

「そう・・・・・・私の疑問に、誰もが貴様と同じ答えを返してきた・・・・・・そうやって我々はただひたすら、まさしくベクターシグマの意思の元に、戦いのための戦いに明け暮れてきたのだ・・・・・・そして、おそらくはこの先も、未来永劫にな!貴様はそれで良いと思っているのか?」

「それでも我々は戦わなければならないのだ!いつか訪れる平和のために!」

心に湧き上がろうとするかすかな疑念を振り払うように、オライオンは叫んだ。しかしファイアストリームの言葉は続いた。

「いつか、とはいつだ?ディセプティコンとの間に、本当の平和が実現すると思っているのか!そんな夢物語を信じているから、いつまでも戦いが終わらないのだ!」

「だから奴らを滅ぼすというのか?我々にそこまでする権利は無い!そもそもそんなことが不可能だというのは、お前自身が言った事ではないか!」

「その通りだ・・・・・・だからこそ私は一つの結論に達した」

「結論?」

オライオンは彼との不毛な会話を一刻も早く終わらせたかったが、何故か彼の言葉から耳を塞ぐことが出来なかった。

「そう、悪の心を持つディセプティコンが生み出されるということは、ベクターシグマそのものに悪の因子があるということに他ならない。ならばプログラムを書き換えて、その因子を消し去ってしまえばいいとな!これ以上邪悪なディセプティコンが生まれてこないように!」

絶句した後、オライオンは肩を震わせ、低く笑った。

「・・・・・・何を言い出すのかと思えば、それこそとんだ夢物語だ。一体どうやってお前にそんなことが出来るというのだ?ベクターシグマの鍵はもう存在しない。プログラムを書き換える事はおろか、アクセスすら不可能なんだぞ。マクシマスを使って、ベクターシグマに脅しでもかけるつもりか?」

しかし、やはりファイアストリームに動揺した様子は無かった。

「・・・・・・もう一つあるではないか。ベクターシグマへのアクセスを可能とするものが」

「何?」

「貴様も知っているだろう?たった一人、選ばれたオートボットの胸に収められている、叡智の結晶を・・・・・・」

その言葉の意味するものを察し、オライオンは愕然とした。

「マトリクス・オブ・リーダーシップ!・・・・・・」

「そう・・・・・・それこそが、今や唯一のアクセスキーなのだ!」

「馬鹿な!お前はオプティマスからマトリクスを奪おうというのか!」

「必要とあれば、彼を倒してでもな!」

信じがたい言葉に、オライオンは我が耳を疑った。

「倒すだと?お前は彼を崇拝していたのではなかったのか!」

「勿論だとも!だからこそ、私はオプティマスをこのままにしておけないのだ!彼は自らの理想を忘れて生き永らえるよりも、英雄として死すべきなのだ!そしてこの私が彼に代わって悪しき者どもを一掃し、宇宙を一つにしてみせる!・・・・・・そして彼の名と偉業は、この私が引き継ぐ!それこそが私の存在理由なのだ!」

再びオライオンの肩が小刻みに震えた。しかしそれは笑いのためではなく、激しい怒りのためであった。

「狂っている!やはりお前をこのままにしておくわけにはいかない!」

その彼の怒りを無視するように、ファイアストリームは言い放った。

「貴様達プライマルの称号の持ち主は、オプティマスの後継者候補だと聞いている・・・・・・だが、彼の後を継ぐ者はただ一人でいい。この私一人でな!」

それまでずっとオライオンの横で話を聞いていたオプレスが、ゆっくりと前に出た。

「なあおい、前口上はその辺にして、さっさと始めようぜ。どの道こいつらをぶちのめさねえ限り、この馬鹿騒ぎを終わらせるこたあ出来ねえんだろ?」

その目に軽蔑の色を浮かべ、ファイアストリームは肩をすくめた。

「つくづく単純な奴だな。確かにその通りだが、果たして貴様達に我々を倒すことなどできるかな?」

その挑発に応えるように、オプレスは背中のプラズマキャノンを取り出し、構えて見せた。

「てめえとは、この前の大砲比べの続きがまだだったな。決着を付けようぜ!」

だが、ファイアストリームに向けられたその銃口の先に、オライオンの背中が飛び込んだ。

「おい、どういうつもりだ!まさかあんたがヤツとやり合おうって言うんじゃねえだろうな?」

振り返らず、ファイアストリームを凝視したままオライオンが答えた。

「勿論そのつもりだ。お前は手を出すな」

「何言ってやがる!ヤツにボコボコにされて手も足も出なかったくせに・・・・・・いいから俺に・・・・・・!」

彼の肩を掴もうとしたオプレスの手が止まった。無言で振り向いたオライオンの鋭い眼光に、豪胆な彼が一瞬怯んだのである。

「・・・・・・勝手にしな。だがもう助けちゃやらねえぜ!」

舌打ちをし、オプレスはファイアストリームの横に立つエクストレイラーに目を向けた。

「しょうがねえな。こっちの足長野郎で我慢するか」

それを受けて、日頃滅多に感情を見せないエクストレイラーの目が険しくなった。

「あまり甘く見ない方がいい。東京の時のようにはいかんぞ!」

ファイアストリームの方へゆっくりと歩き出したオライオンの、右肩と両腕に装備されたロケットランチャーと、両肘のクローが同時に展開した。彼の全ての武装が使用可能となった状態である。

「今度は本気というわけか・・・・・・だが、それで私に勝てるかな?」

ファイアストリームの全身に取り付けられた火器もまた、一斉に発射体勢に移った。この屋上では身を隠す場所も無く、また、オライオンが武装を全開にしてもなお、未だ両者の火力には大きな隔たりがあった。

エクストレイラーと対峙するオプレスもまた、プラズマキャノン以外の武器―両肩と両足のミサイルランチャー、そして両腕のバトルクラブを展開し、遠近どちらの攻撃にも対処できる構えをとった。

エクストレイラーは愛用のデュアルキャノンを構え、単射型のガンモードに切り替えた。そのキャノン上部のターゲットスコープが開き、オプレスの姿を照準に捉えていた。

オライオンの足取りが次第に速くなり、一瞬後にはファイアストリームの方へまっすぐ走り出していた。それと同時に、オプレスもまたエクストレイラーへの突進を始めていた。走り始めたのは彼らだけではなかった。ファイアストリームとエクストレイラーもまた走り出していたのである。

「いくぞ!」

誰が先に言うとも無しに、四人はそれぞれ同じ言葉を叫び、そして一気に互いの距離を詰めていった。