3.追撃

「遅いですね、隊長達・・・・・・もうすぐ二時間になりますよ」

ゼロポイントに到着してから一時間と五十五分の間、ロングヘッドは幾度と無く木々の上からビーストモードの首を出して辺りを見渡しては、「遅いですね、隊長達」という台詞を繰り返していた。

「やかましいのう。少しはお前さん、静かにしておれんのか?」

同じくビーストモードで石の上に座り込んだまま、うんざりした顔でクロックワイズがたしなめた。

「他の奴等を見てみい、みんな落ち着いておるぞ」

彼が指差した方には、何事かを考えているように木の枝にぶら下がったまま動かないサンドクローラーと、ふてくされたように根っこに腰掛けたシャーピアーズの姿があった。そして二人の会話を聞いていたシャーピアーズが、片目を開けて皮肉った。

「なあに、そこの優等生が俺達の分まで心配してくれてるもんだから、その分俺達はのんびりしてられるのさ」

事あるごとにシャーピアーズにからかわれていたロングヘッドは、たまりかねたように彼を睨みつけた。

「よくもそんなことが言えたものだ。上官や仲間を心配するのは当たり前じゃないか?それでも君はマクシマルズの一員なのか?」

「マクシマルねえ・・・・・・まあエンブレムは間違い無くマクシマルのものだからな・・・・・・おかげでさっきからろくな目にあっていないがね」

返ってきたその言葉に、思わずロングヘッドは口をつぐんだ。それは彼自身が感じていたことでもあったからである。味方であるはずのオートボッツの襲撃、そして救助活動の時に地球人から浴びせられた言葉は、それまで彼が学び、信じていたものをぐらつかせるのに十分であった。

「まあまあ、ワシが言っておるのは、そんなに落ち着き無く動いとったら、敵に見つかっちまうって事じゃ。奴等がどこにいるのか分からんからのう」

不自然なまでに明るい口調で、クロックワイズがその場をとりなした。放っておいたら、訓練生達の喧嘩が始まるだけでなく、彼らが自分自身の存在意義に疑問を抱くことになりかねなかったからだ。

彼の気持ちを察したのか、黙って引き下がりかけたシャーピアーズの両耳が、かすかな音を聞きつけ、本物のウサギのそれと同じようにピクリと動いた。

「どうした?誰か来たのかい?」

枝にぶら下がったまま問い掛けたサンドクローラーに向かって、無言のまま口の前に人差し指を立てるジェスチャーをしてみせると、シャーピアーズはさっきまでとはうって変わった険しい目つきで森の奥の暗がりに目を向け、じっと聞き耳を立てていた。やがてその顔つきは満面の笑顔に変わり、緊張の面持ちで身構えていた仲間達に振り返って、あたかもTVショーの司会者のような口振りで喋り出した。

「ハーイ皆様お待ちかね。我らが勇敢なるリーダー殿と、命知らずの間抜け野郎二名様、ただ今ご到着〜」

それに応えるように、暗がりの中からペンギンとサラブレッド、そしてライオンが姿を現した。アイスプレイカーにギャロップ、そしてオライオン・プライマルである。

「誰が間抜け野郎だって?」

怒りを込めたアイスプレイカーの問いに、シャーピアーズはさらりと答えてのけた。

「さあ誰でしょう。正解者の方にはユニクロンヘッドへのチケットをプレゼントしまーす。ただし男女ペアでね」

「てめえ、舐めてんのか!?」

「止めないかお前達!喧嘩している場合ではないぞ!」

最後尾のオライオンに叱られ、思わず二人は縮こまった。ライオンの姿は、いやが上にも彼等を萎縮させる効果があるようだった。彼等を尻目に、クロックワイズがオライオンの前に歩み寄った。

「どうやら全員無事に戻れたようで何よりじゃ。さすがはオライオン・プライマルじゃな」

「心配をかけたなクロックワイズ。そちらの方は無事だったか?」

「まあ無事と言えば無事じゃったがな・・・・・・」

クロックワイズが言葉尻を濁した事に、オライオンは不審な目を向けた。

「どうした、何かあったのか?」

「まあちょっとな・・・・・・それよりそっちの方はどうじゃった?」

「・・・・・・そうか、レイルライダーズまでもが・・・・・・」

「合体されてはこちらに勝ち目は無いからな。彼等を連れて逃げるのが精一杯だった・・・・・・」

苦々しい表情でオライオンは呟いた。これまでの戦いで、彼が似たような苦境に立たされた事は何度もあったが、退却を強いられるようなことは殆ど無かった。ただその時は、敵はディセプティコンズであったし、部下達も信頼の置けるベテラン戦士ばかりであった。今の状況はそれとは全く正反対である。彼の苛立ちとやり切れなさは、クロックワイズにも十分理解できた。

「まあそれで良かったんじゃよ。あいつらの無事が第一じゃからな」

「ああ・・・・・・で、貨物列車に潜り込んでその場を逃れたまでは良かったが、人目を避けて抜け出すのに時間がかかってしまってな。心配させて済まん」

「まっ、お前さんのことだから大丈夫だとは思っとったがな・・・・・・それで、連中の目的は分かったかね?」

「いや、残念ながらさっぱりだ・・・・・・そちらの方は?」

「ああ、ワシらも救助活動がてら、地球人に話を聞こうと思ったんじゃがな・・・・・・」

オライオンがギャロップ達の後を追っていた頃、クロックワイズの指揮の元、シャーピアーズ、サンドクローラー、そしてロングヘッドは、彼等がターボレイサー達に追われていた道路に戻り、事故に巻き込まれた人間達の救助にあたっていた。

ロングヘッドの右腕のグラップリングアームはクレーン車のような正確さで瓦礫を運び去るのに理想的で、車のドアが開かずに閉じ込められた人間を救出するのには、シャーピアーズの肘の高周波ブレードが役に立った。そしてサンドクローラーのビーストモードは狭い所にも難なく入り込み、横転した車からドライバーを救出していた。もっとも、当のドライバーは彼の姿にすっかり怯えており、お礼もそこそこに逃げ出してしまったが。

彼等が救出活動をしていた間、群集は遠巻きに彼らの姿を冷ややかな目で見ていた。それに違和感を覚えつつ、クロックワイズがようやく駆けつけた救急隊に後を任せて引き上げようとした時、不意にその足元で叫び声が聞こえた。

「何だよ、今更いい奴ぶったって、もうだまされないぞ!」

思いがけない言葉に驚いたクロックワイズが下を見ると、人間の子供が彼を見上げ、にらみつけていた。即座にデータバンクにある地球語のファイルの中から日本語のそれを言語変換モジュールにダウンロードし、彼はその少年に問い掛けた。

「何だって?そりゃ一体どういう意味じゃ?」

「とぼけるなよ!お前らだってあいつらの仲間なんだろ!正義の味方だとか言っといて、ロボットはみんな侵略者だったんじゃないか!」

少年の顔は、信じていた親友に裏切られたような激しい怒りに満ち溢れていた。困惑した顔で、クロックワイズは少年の前にしゃがみこんだ。

「ちょ、ちょっと待ってくれんか。確かにあいつらはワシらの仲間だったはずなんじゃが・・・・・・」

彼が最後まで言い終わらないうちに、その少年の母親と思しき女性が青ざめた顔で駆け寄り、少年をかばうように抱きかかえた。

「ど、どうか許して下さい!この子は事情が良く分かってないんです。お願いですから撃たないで!!」

必死で訴えるその表情は、さながら悪虐非道な専制君主に対して平民が許しを乞う時の様であった。オートボッツの一員である自分がこのような物言いをされるなど、これまでの長い生涯にも無かったことである。クロックワイズの動揺は小さくなかった。

「い、いや、許すも何も、ワシらはただ話を聞きたいだけなんじゃ。一体今この星で何が起こっておるのか・・・・・・」

ふと気が付くと、それまで無言の内に見ていた群集がざわめき始めていた。いずれもその目には敵意と恐怖心が入り乱れたものが浮かんでおり、それは明らかにディセプティコンズやプレダコンズに向けられるのと全く同じであった。クロックワイズが周囲を見回し、うろたえている間に、先程の母親はなおも非難の声を上げる子供を抱きかかえて逃げ去ってしまった。

ロングヘッドが他の二人と共に駆け寄り、クロックワイズに耳打ちした。

「まずいですよ。どうも彼等は我々を敵だと思っているようです」

「そのようじゃな。これじゃ話を聞くどころではなさそうじゃ」

周囲を見渡しつつ、シャーピアーズが皮肉な笑みを浮かべた。

「奴ら、聞こえないと思って散々俺達の悪口言ってるぜ。勇敢なこった」

シャーピアーズの鋭敏な聴覚センサーは、彼等を取り囲む人間達一人一人の声をはっきりと聴き取っていた。その中には聞くに堪えないような罵声もあった。もっとも、発砲されるのを恐れているのか、先程の少年を除いて、大声で彼等を罵ったり、物を投げつけたりする勇気のある者はいなかったが。

「なあ、そんなに私の姿って怖いかな?」

一人だけ、場の雰囲気を読めずにいるサンドクローラーに、他の者達は一瞬呆れ顔になった。

「・・・・・・とにかく救助活動は済んだ事だし、この場は退散した方が良さそうじゃな。全員トランスフォームじゃ!」

クロックワイズの号令の元、マクシマル達はビーストモードにトランスフォームし、人間達の冷ややかな目と罵声を背に街を離れていった。

「そうか・・・・・・人間達がそんなことを・・・・・・」

一部始終を聞かされたオライオンは大きくため息をついた。地球での戦いが始まってから十六年の間、オートボッツはディセプティコンズの破壊と略奪から地球のあらゆる生命とエネルギーを守るために戦い、地球人達と友好関係を結ぶべく努力を重ねてきた。人間の中には彼等と心から友情を分かち合う者も少なくなかったが、その一方で、自分達の争いを地球に持ち込んだ彼等に対し、オートボッツとディセプティコンズの区別無く恐怖と憎悪の念を抱く者もまた、それ以上に多くいたのである。

結果としてオートボッツやマクシマルズが、守るべき対象である人間達から非難の声を浴びるのは決して珍しい事ではなかった。悲しむべき事に、その傾向は減るどころかますます増えているようであった。

「すまんな、損な役割を押し付けてしまった」

うなだれるオライオンに、クロックワイズは肩をすくめた。

「なあに、別に初めてのことじゃない。それよりあいつらの方が心配じゃて」

彼が顎で指した方には、訓練生達の姿があった。話を聞かされたアイスブレイカーとギャロップは怒りを露わにしていた。

「あったま来るぜ。人間の奴ら、俺達まで悪者扱いするなんてよ!」

「全くだ。それにコソコソした態度も気に入らねえ。そのガキみたく、言いたいことがあるなら堂々と言えばいいんだ!」

長い首を地面に届くほどに低く落とし、ロングヘッドが更に沈んだ表情で呟いた。

「仕方ないさ。人間達にとっては僕達も彼等オートボッツも、そしてディセプティコンズも同じ、自分達の戦いに地球を巻き込んだ厄介者・・・・・・嫌われるのは当然だよ」

地球に赴く前、過去の戦いの歴史を学んできた彼は、その間に起きた地球人や他の星の住人達と、トランスフォーマー達との軋轢の数々に心を痛めていた。彼等と上手に接触することが出来るかどうかが彼の不安であったのだが、その不安が不幸にも現実のものとなったのである。

一方、サンドクローラーは相変わらず木にぶら下がり、考え込んでいた。

「アプローチの仕方に問題は無かったはず・・・・・・やはりこの私のルックスが、地球人の美的感覚にそぐわなかったとしか思えないな・・・・・・」

彼だけが、未だ状況を把握していないようだった。

シャーピアーズは、どこ吹く風といった感じで木にもたれかかり、離れた所から仲間達の様子を眺めていた。それを横目で見ながら、クロックワイズがオライオンに囁いた。

「口には出しておらんが、あいつが一番落ち込んどるはずじゃ。地球人達のヤジを全部聞いとったからな」

「ああ、そのようだな」

遠くから二人の会話が聞こえたのか、シャーピアーズがぷいと横を向いた。反応は各々異なるものの、彼等にとって地球人との初めての接触が、最悪な形で終わったことは事実であった。

「あいつらを何とか立ち直らせてやらんとな。このままじゃ今後の戦いに差し支えるかも知れんぞ」

「そうかもな。だが今は、この状況をどう切り抜けるか考えるのが先決だ・・・・・・とりあえず、シャトルに戻って今後の対策を検討しよう」

ビーストモードのまま、七人のマクシマルズはシャトルの降りた地点へと山道を歩いていた。この形態ならば、追っ手が来てもエネルギー探知を逃れ易い上に、万一見つかったとしても、自然の環境が彼等に有利に働くであろうとの判断の上であった。先頭のオライオンとクロックワイズが、歩きながら話を続けていた。

「今まで我々の前に現れたオートボッツの造反者達は六人・・・・・・いずれもアジア方面軍の所属メンバーだ」

現在地球に駐留しているオートボッツ地球軍は、大別して三つのセクションに分かれている。北米及び南米大陸を中心としたアメリカ方面軍、イギリスを中心にユーラシア大陸の西側とアフリカ大陸で活動するヨーロッパ方面軍、そしてこの日本を含むアジア圏内を防衛するアジア方面軍である。

現在、アメリカ方面軍の司令官を兼任するフォートレス・マクシマスを最高司令官として、ヨーロッパ方面軍を指揮するサンダークラッシュと、アジア方面軍のファイアストリームが、それぞれの地域を守っている筈であった。アジア方面軍のメンバーが謀反を起こしたのだとすると、司令官であるファイアストリームは一体どうしたのであろうか。彼等に捕らえられたのか、それとも・・・・・・

ふと思い出したように、オライオンがクロックワイズに問い掛けた。

「そう言えば、気が付いたか、連中のエンブレムに?」

「ああ、確か第一世代のものじゃったな。しかし奴等はジェネレーション2じゃったはず・・・・・・」

ビーストウォーズが始まる以前、トランスフォーマーの戦いに一つの変革があった。新エネルギー、ニュークリオンの発見と、それに伴うアクションマスターズおよび「ジェネレーション2」の登場である。

一九九〇年にオプティマス・プライムがブラックホールで発見した未知のエネルギー、ニュークリオンは、エネルギーの不足に悩まされていたオートボッツに朗報と凶報を同時にもたらした。そのエネルギーはオートボッツの体にかつてないパワーを与え、彼等に活力を取り戻させたが、その代償として彼等の最大の特徴である変形能力を失わせてしまったのである。

ニュークリオンの摂取方法が改良され、再び変形能力を取り戻す時までの間、彼等はアクションマスターズと名乗り、変形可能な武器やビークルで失われた能力を補って、同じくアクションマスター化したディセプティコンズとの戦いを再開することとなった。

一方、地球ではニュークリオンの副作用に耐性を持つトランスフォーマーが次々と誕生していた。サイバートロンで生み出され、地球の乗り物をスキャンして変形する第一世代と異なり、第二世代とも言うべき彼等、通称「ジェネレーション2」は最初から地球で作り出されたもので、その開発には地球人も協力していた。

彼等G2トランスフォーマーには、いずれも第一世代のそれとは異なる新しいエンブレムが付けられている。その技術を用いて、アクションマスター状態から以前の変形可能なボディを復元したオプティマス・プライム達第一世代も、一時期は本来のエンブレムと新しいエンブレムの両方を身に付けていた。

それ以後は、第一世代の者達も次々とニュークリオン対策にボディを改良したり、マクシマルなどの完全に新しいボディにアップグレードしたりしたため、現在では第一世代のエンブレムを付けている者は殆どいないはずであった。そしてアジア方面軍のメンバーは、その殆どが第二世代であった。

「その第二世代が、どうして第一世代のエンブレムを付けていたのか・・・・・・これも連中の言っていた『理想』とやらと関係があるのだろうか・・・・・・まさか復古主義という訳でもないだろうが?」

「分からんぞ。最近はオートボッツの中にも、マクシマルズを良く思っておらん連中が居るらしいからの。或いはこの一件も、そういう跳ね上がり共が起こしたことかも知れんて」

「そんな単純な理由なら苦労は無いんだがな。もしそうだとしたら、なぜ地球人達を巻き込む必要がある?彼等を地球ごと人質にして、主流派に返り咲こうとでも言うのか?ナンセンスもいい所だ」

「・・・・・・そうじゃな。ディセプティコンズならともかく、少なくともオートボッツが考えることではないな」

「もっとも、連中の言動はオートボッツと言うより、むしろディセプティコンズに近いものだったがな・・・・・・奴等の正確な人数や本当の目的が何かはまだはっきりしないが、少なくともこの日本と、北米のオートボットシティが既に奴等の支配下にあることだけは確かだ。となると、ぐずぐずしてはいられない。早急に手を打たなければ・・・・・・」

「お言葉ですが隊長。手を打つなら今すぐやった方が良いですよ?」

突然シャーピアーズが二人の会話に割り込んできた。その言葉の意味を問い質そうとしたオライオンの聴覚センサーに、空を切るジェット機のような金属音が響いてきた。音は次第に大きくなり、何者かがこちらに向けて接近してくるのが明らかであった。

「追っ手だ!全員森に隠れろ!」

しかし、オライオンが命じた時には既に手遅れであった。轟音のする方向の空にポツリと浮かんだ点は見る間に大きくなって人型となり、そして彼等の数十メートル上空に停止した。

「エスコート!?」

「あいつめ、空も飛べるのか!」

エスコートのロケットランチャーは、その背中に装着することでジェットパックとして使う事も出来る。そのため、元々航空戦力に乏しいオートボッツの中でも、特にそれが顕著なアジア方面軍において、彼は貴重な存在であった。

「今更隠れても無駄です。貴方達の姿は遠くからでも丸見えでしたよ」

エスコートが言った通り、白いライオンやキリンの姿はあまりにも目立つものであった。森の中を必死に走るマクシマル達を嘲笑うかのように悠々とホバーリングしながら、彼は腕の通信機に話しかけた。

「マクシマルズ発見。座標、N34.58、E138.45!」

上空からの銃撃をかわしつつ、マクシマル達はシャトルの着陸地点とは別の方向へとひた走っていた。発見されてしまった以上、隠れ場所を悟られぬためにもシャトルに戻るわけにはいかず、かといって応戦しようにも空を飛べるメンバーも無く、彼等は反撃のチャンスを求めてただ走る以外に無かった。

「畜生、車のあいつが空を飛べるってのに、何で鳥の俺が飛べねえんだよ!」

アイスブレイカーはビーストモードのまま、必死に羽をばたつかせたが、本物のペンギンがそうであるように、彼の体も重力を振り切ることが出来なかった。短い足で懸命に走る彼の体を、後ろから追いついてきたオライオンが、さながらライオンの親が子供を運ぶ時のように口で咥え、そのまま運び去った。そして一瞬後、彼が走っていた地面に、エスコートから放たれたマシンガンの弾が大きな穴を穿った。

「あ、どうも・・・・・・」

オライオンに咥えられたまま、アイスブレイカーは照れくさそうな顔をした。そんな彼を気にも留めないかのように、オライオンは走りながら周囲を見渡した。

(奴がもう少し降りてくれば、木を駆け上って飛びかかれるんだが・・・・・・)

しかし彼の考えを察知して用心しているのか、エスコートは決して高度を下げることなく、時折からかうように、両胸の銃口からマシンガンを発射していた。

エスコートに仲間を呼ばれれば面倒なことになる。だがこの森の中では、彼はともかく他のオートボッツでは木々に邪魔され、動くこともままならないだろう。そこに反撃の糸口がある・・・・・・そう考え、オライオンは彼の攻撃から訓練生達をかばうことに専念していた。

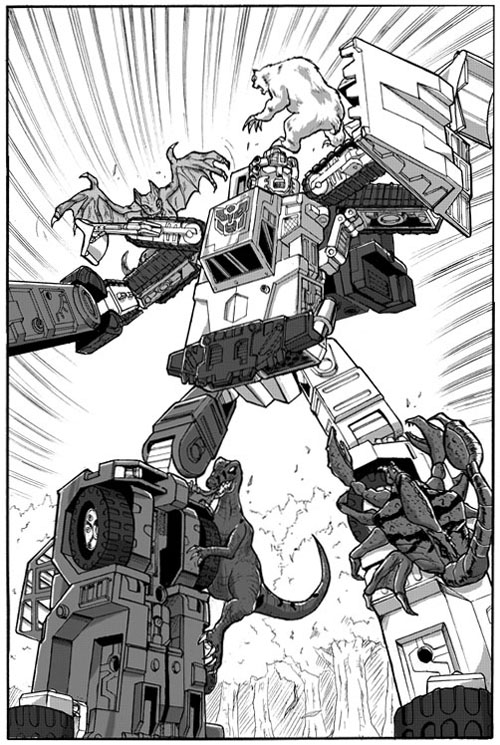

だが、オライオンの読みは外れていた。先頭を走るシャーピアーズとギャロップの目前に、再び光の玉が出現し、ワープゲートの出口となった。そしてそこから飛び出したのは、ターボレイサー達オートボットカーでも、レイルライダーズでもなく、四台の建設車であったのだ。

「まずい、コンストラクションフォースだ!引き返せ!」

オライオンが大声で叫んだ拍子にアイスブレイカーは振り落とされ、地面を転がった。

「痛ててて・・・・・・隊長、もっと丁寧に降ろして・・・・・・」

不平を言いかけたアイスブレイカーの体は、今度は引き返してきたギャロップに咥え上げられ、そのままその背中に落とされた。

「ブツクサ言ってる場合か!さっさと逃げるぞ!」

ギャロップに怒鳴られながら、その背中にしがみついたアイスブレイカーは、後ろを振り返ってギクリとした。巨大な建設車の集団が、猛烈な勢いで彼等目掛けて迫ってきたからである。そのショベルやキャタピラで、行く手を遮る木々を、まるで小枝のように軽々と跳ね除け、踏み倒しながら、建設車は徐々に彼等との間を詰めていった。

オライオンは自分の読みが甘かったことを痛感した。自分達にとって有利に思えた場所も、この相手に対しては全く問題にならないのだ。即座に彼は作戦を変更した。

「全員、ロボットモードにトランスフォーム!応戦準備だ!」

立ち止まり、ロボットモードになったオライオン達に合わせるかのように、コンストラクションフォースもまた停止し、トランスフォームした。先頭のブルドーザーから変形したのはリーダーのプッシュバック、ダンプカーから変形したのは輸送員スロウダウン、クレーン車が射撃員リフトアップ、そしてショベルドーザーが探索員スクープアウトである。

彼等コンストラクションフォースは、普段は基地の建設や戦いで破壊された建造物の修理を専門とする部隊である。そして彼等もまたアジア方面軍の所属であった。

「お前達までもが・・・・・・そうまでして我々を捕らえようというのか?」

オライオンの問いに、プッシュバックが不敵な笑みを浮かべた。他の三人に比べて一回り小さいボディながら、優秀な設計技術と、それに劣らぬ戦闘能力の持ち主である。

「分かっているなら話は早い。こちらも時間を無駄にしたくないんでね。今すぐ降伏するか、それともスクラップになるか決めてくれると有難いな!」

「いい加減、その二者択一は聞き飽きたよ・・・・・・そして私の答えはこれだ!」

言うが早いか、オライオンは両腕のミサイルランチャーを発射した。無論、彼等を完全に破壊しない程度には火力を抑えてある。しかしミサイルが炸裂し、その爆煙が晴れたとき、彼等はかすり傷一つ負ってはいなかった。スロウダウンの、ビークルモードのバケットがシールドとなって、ミサイルの爆発を完全に防いでいたからである。

「やはりそうか。それじゃ面倒だが実力行使しかないな・・・・・・コンストラクションフォース、アタック!」

号令と共にプッシュバックとリフトアップの二人は手にした銃を同時に発射した。横っ飛びにそれをかわそうとしたオライオンであったが、リフトアップの正確な射撃が彼の左膝を捉えていた。苦痛に顔を歪めて膝を付きながらも、オライオンは部下達への指示を忘れなかった。

「森に後退しつつ反撃しろ。突っ立っていたらやられるぞ!」

(私のようにな・・・・・・)と、オライオンは心の中で続け、苦笑した。クロックワイズが駆け寄り、オライオンの肩を担いで森へと歩いた。それを援護する形で、アイスブレイカーとシャーピアーズが二人の傍に張り付き、銃を撃ちつつ後退した。

「こいつはちょっとしたハンティングの気分を楽しめそうだな。なあリフトアップ?」

「そうですな」

口のへの字に結んだままの仏頂面で、リフトアップは手短に答えた。面白みの無い奴、と言いたげな表情で、プッシュバックはリフトアップと共に彼等を追って森の中へと入っていった。

一方、銃火器を装備していないスロウダウンとスクープアウトは、それぞれのバケットとショベルアームを格闘戦用の武器に変え、ロングヘッド達に向かっていた。

「く、来るなあ!」

叫びながら銃を乱射するロングヘッドに対し、バケットでその銃弾を防ぎながらスロウダウンはゆっくりと近づいて来た。咄嗟にロングヘッドは右腕のグラップリングアームを伸ばしたが、逃げ腰での攻撃は簡単に見切られ、余裕でかわされてしまった。口の端を吊り上げ、スロウダウンはロングヘッドの目前に顔を近づけた。

「なっちゃいねえな坊主。相手を鋏むってのはこうやるんだ!」

スロウダウンのバケットがワニの口のように上下に開き、その歯がロングヘッドの右腕に食い込んだ。

「こいつとお前さんの右腕と、どっちがタフか試してみるか?」

「待ってろロングヘッド、今助けてやる!」

恐怖と苦痛で悲鳴を上げるロングヘッドの元にギャロップが駆け寄ろうとしたが、スクープアウトがその前に立ちはだかった。

「どけ、この野郎!」

殴りかかるギャロップを、スクープアウトは見かけによらぬスピードですり抜けるように避けると、すかさずその背後に回りこんだ。

「しまった!」

ギャロップが叫んだ時には、スクープアウトのショベルアームからピンチャークローが飛び出し、完全に彼の体は鋏まれ、身動きできなくなっていた。

「やれやれ、これじゃ二重遭難だ」

この場には相応しくない程ののんびりした口調で呟くと、サンドクローラーはコブラにトランスフォームし、口から溶解液を吐きながら地面に飛び込んだ。彼の吐く液体は強力な酸性で、土を溶かしながら、まるで水の中のように地中を進むことが出来る。そして体表から分泌される中和剤は、その溶解液から彼自身のボディを守っている。そのまま彼はオートボッツの背後に回りこみ、奇襲をかけるつもりである。そしてその攻撃は成功するはずであった。相手がスクープアウトでなければ・・・・・・

スクープアウトのセンサーは、地中に埋もれた物―地雷や不発弾、鉱物資源に至るまで―を、およそ五百メートルの深さまで見つけ出すことが出来る。そんな彼にとって、地中を泳ぐように移動するサンドクローラーの姿を捉えるなど造作も無いことであった。

「フン、これではまるで、コブラというよりミミズだな」

ギャロップを投げ捨てると、スクープアウトはショベルアームを振り上げ、足元の地面に深々と突き刺して、そして今度は勢い良くそれを引き抜いた。その先端には、尻尾を鋏まれてもがいているサンドクローラーの姿があった。そのままの勢いで、スクープアウトは起き上がろうとしていたギャロップに、彼の体を叩き付けた。凄まじい衝撃にたまらず二人は揃って地面に倒れこみ、オフライン―人間で言う気絶―状態に陥ってしまった。

その頃、森に入ったプッシュバックとリフトアップの二人は、思わぬ反撃に手こずっていた。ビークルモードの時なら難なく撥ね退けられた木々も、ロボットモードでは思った以上の障害となり、木陰から攻撃してくるマクシマル達を撃とうにも銃や体のパーツがつかえて身動きすらままならなかったのだ。逆にマクシマル達はビーストモードの敏捷さを生かして木々の間をかいくぐり、彼等の足元や頭上からのヒットアンドアウェイ攻撃を繰り返していた。ただしそれは、オライオンの的確な指示があってこそ上手くいくものであったが。

「チッ、ビークルモードにさえなれれば、こんな連中・・・・・・」

そう思ったプッシュバックは両腕のキャタピラからカッターブレードを出して、チェーンソーのごとく周りの木を切り倒し、トランスフォームしようと試みたが、そのたびにマクシマルに邪魔され、苛立ちも限界に達しようとしていた。

リフトアップも彼の側で援護射撃をしていたが、木々の中ではロングバレルのライフルが仇となり、チーム一の射撃の腕を存分に振るうことが出来ないでいた。

「ここでは不利です」

簡潔な言葉ながら、そこに自分の判断ミスに対する非難の意を感じ取り、不機嫌な表情でプッシュバックは答えた。

「ああ、そうだな。一旦退くぞ!」

無駄な努力を人一倍嫌うプッシュバックは即座に決断し、回れ右して走り出した。それを援護しながら、リフトアップも後を追った。

「やったぜ、あいつら逃げてくぞ!」

アイスブレイカーが小躍りして喜んだ。それを横目で見ながら、シャーピアーズが横槍を入れた。

「喜ぶのはまだ早いんじゃないか?ただ逃げたようには見えなかったぜ?」

「その通りだ。恐らく奴等、集結して次の手を打ってくるぞ」

クロックワイズに支えられながら立ち上がったオライオンの言葉に、二人は顔を見合わせた。

「あの・・・・・・次の手ってまさか・・・・・・」

アイスブレイカーの言葉に、オライオンは暗然とした表情で頷いた。

「そうだ、奴等もコンバイナーだ!」

森を出たプッシュバック達は、他の二人と合流した。その足元には、ロングヘッド、ギャロップ、そしてサンドクローラーの三人がオフライン状態で折り重なって倒れていた。

「みんな、これ以上こんな奴等に関わっている暇は無い。我々にはもっと重要な任務があるんだからな。一気に残りの連中を片付けるぞ!」

その言葉の意味を察し、三人のコンストラクションフォースは同時に頷いた。

「奴等め、コソコソ森に隠れ続けるつもりなら、森ごと踏み潰すまでだ・・・・・・コンストラクションフォース、トランスフォーム!」

四人のオートボッツは一斉に建設車へとトランスフォームした。そしてプッシュバックを除く三台が放射線状に向かい合って並んだ。

「ディストラクター・アタックフォームに合体!」

プッシュバックの声に従って三台の車体からジョイントが伸びて結合すると、三台はそのまま更なる変形を開始した。スクープアウトの足が両腕となり、スロウダウンが右足、リフトアップが左足となった。そしてプッシュバックが三人のジョイントが合わさった部分の上に乗り、胴体部へと変形した。

彼等を追ってオライオン達が森を出たときには既に遅く、彼等の合体は完了し、巨大な体を起こして立ち上がるところであった。

「遅かったか!」

オライオンは立ち止まり、マスクの奥で唇を噛んでいた。彼以上に、アイスブレイカーとシャーピアーズは始めて見るコンバイナーの巨体に呆然としていた。

「で、でけえ・・・・・・!」

「全くだぜ。何食ったらこんなにでかくなれるんだろうな」

「つまらん冗談言っとる場合か。さっさと逃げるんじゃ!」

クロックワイズはオライオンの肩を担いだまま引き返した。後を追おうとしたアイスブレイカーの目に、未だ倒れたままのロングヘッド達が飛び込んだ。

「ちょっと待った。まだロングヘッド達があそこに・・・・・・」

彼等を救うため走り出そうとしたアイスブレイカーだったが、またもオライオンに制止された。

「待て、今戻ることは許さん!」

怒りを露わに、アイスブレイカーは食ってかかった。

「何でですか。あいつらを見殺しにしろって言うんですか?それでも・・・・・・」

言い終わらない内に、オライオンは彼の肩をつかみ、目の前に引き寄せた。

「いいか、今奴等の・・・いや、奴の注意は我々に向いている。お前が行けば、むざむざ一緒にやられるだけだ。幸い三人はオフラインになっているだけだ。まずあのコンバイナーを彼等から引き離し、何とかして倒すのが先決だ。違うか?」

「でも・・・・・・」

二人のやり取りを見ていたシャーピアーズが、そわそわした顔で横を指差した。

「なあ、どうでもいいけど早く決めちゃってくれないか?どうやらあちらさんには、おとなしく待っててくれるつもりは無いようだぜ?」

次の瞬間、地響きと共に彼等の手前にディストラクターの足が迫ってきた。行く手を塞ぐ木々をいとも簡単に薙ぎ倒し、踏み折りながら、一歩一歩と彼等に向けて歩み寄って来ている。

「そのチビの言う通りだ。時間は有効に使わないとな」

プッシュバックの声を更に一オクターブ低くした声が頭上から響いてきた。もはや議論の余地は無かった。

「くそっ、これでも食らえ!」

迫り来る巨人に背を向け、走り出しながら、アイスブレイカーは後ろ向きにロケットランチャーを発射した。しかしその弾はディストラクターのシールドに呆気なく弾かれてしまった。オライオン達も後退しつつ射撃を繰り返したが、その巨体を微塵も揺るがすことができなかった。

「馬鹿め。そんな攻撃が効くか!」

逆にディストラクターのショットライフルから放たれたエネルギー弾は合体によって威力が倍化しており、たった一発撃っただけで、その爆風に四人はひとたまりも無く吹き飛ばされてしまった。

「なんてこった。こんなの訓練にも無かったぜ」

吹き飛んだ土砂に半分埋もれ、土くれを吐き出しながらシャーピアーズがうめいた。

「止まるな!動いていないとやられるぞ!」

オライオンの声にマクシマル達は起き上がり、ビーストモードになって再び走り出したが、ディストラクターからの攻撃は止むことなく続いた。もはや木々もその攻撃を防ぐ楯にはならず、彼等はただ逃げる以外に無かった。

気が付いたとき、彼等は湖のほとりに追い詰められていた。普段なら観光客で賑わう場所であるが、人間達の姿は全く見えず、早々と避難したか、さもなくば初めから誰もいなかったかのどちらかのようであった。ともかく無関係の人間を巻き込む心配はなさそうであったが、今のマクシマル達にはそこまで心配する余裕は無かった。

ゆっくりと歩きながら確実に近づいてくるディストラクターを睨みつつ、オライオンは仲間達に振り返った。

「ここは何とか私が食い止める。お前達はシャトルに戻って脱出しろ・・・・・・今度は私を待つ必要は無い」

その言葉に、仲間達の表情が一瞬凍りついた。

「何を言っとるんじゃ。お前さんを置いて行ける訳ないじゃろうが!」

「そうですよ。俺達だけで逃げるなんて、そんな命令聞けません!」

「お前が命令を聞かないのは今に始まったことじゃないだろ?」

アイスブレイカーに皮肉を言ったシャーピアーズであったが、彼も真顔になって付け加えた。

「・・・・・・でも今度ばかりは俺もその命令には従えませんね」

三人の剣幕に、オライオンも一瞬戸惑いを見せたが、すぐに諭すような表情に変わった。

「いいか、我々が与えられた任務は、今この地球で何が起こっているかをサイバートロンに伝えることだ。ここで我々全員がやられてしまったら、誰がその任務を果たすというのだ?それに・・・・・・」

オライオンは自分の左足の傷口を彼等に向けた。先程リフトアップの銃弾を受けた部分にはぽっかりと穴があいており、破損したサーボやコード類が露出していた。

「この足では、これ以上お前達と一緒に逃げることは出来ん。ならばせめて奴を足止めする位はしてみせるさ」

「た、隊長・・・・・・」

悲痛な顔の仲間達に、オライオンは軽く笑って見せた。

「お前達、何を深刻な顔をしている?別にやられると決まったわけじゃない。後で味方を連れて助けに来てくれればいい・・・・・・なあ、クロックワイズ?」

「オライオン・・・・・・」

その気軽な物言いが、決して本心ではないことに彼は気付いていた。

「さあ、お喋りはここまでだ。私が飛び込むと同時にシャトル目指して一直線に駆け足で行け。振り返らずにな」

既にあと十数メートルにまで近づいて来ていたディストラクターの方に向き直り、オライオンはいつでも飛びかかれるよう身構え、相手を睨み据えた。

この様子を、一人上空から見物している者がいた。エスコートである。

「ふむ・・・・・・どうやら私が加勢する必要は無さそうですね・・・・・・もっとも、こんな土埃と泥にまみれた場所で戦うなんてまっぴらですが」

間近でクライマックスを見届けようと、降下を始めた彼の視界の隅に、一羽の鳥が近付いて来るのが映った。どうやらフクロウのようである。

「妙だな。こんな昼間にフクロウが?」

しかし、たかが一羽の鳥に気を取られている場合ではないと無視しようとしたエスコートは、奇妙な違和感に囚われた。目に映るフクロウの大きさと、センサーから感じ取れる相対距離にずれがあったからだ。センサーの不調かと彼が戸惑っている間に、フクロウはスピードを上げて彼の方へと迫ってきていた。

無論、鳥がぶつかったくらいでどうなるというわけでもない。ただしそれはあくまで相手が普通の鳥の場合である。そのフクロウが自分と同じ位のサイズであることにエスコートが気付いたのは、その体当たりをまともに受け、バランスを失って墜落する真っ最中であった。

「そっ、そんな馬鹿なあああああ!」

絶叫と共にエスコートは湖に落下し、大きな水柱を上げた。その光景は、ディストラクターと、彼に飛びかかろうとしていたオライオンの目にも入っていた。

「な、何だあの鳥は?」

エスコートを墜落させた巨大なフクロウは、今度はその矛先をディストラクターへと向けた。

「ち、近寄るな!」

急降下してくる異様な相手に、巨体に似合わぬうろたえぶりを見せ、ディストラクターはショットライフルを乱射した。しかしフクロウはそれをことごとくかわし、そして降下しながらその姿を変え始めた。

ディストラクターの頭に飛びついた時、それは既にフクロウではなく、一頭の白熊となっていた。そしてその一際長い爪が彼の頭部に食い込んで、離そうとしなかった。

視界を塞がれ、必死に白熊を振りほどこうとするディストラクターの背後の森から、今度は一頭のクズリが飛び出した。そのクズリもまた、走りながらトランスフォームし、巨大なヴェロキラプトルとなってディストラクターの脚に噛み付いた。この思わぬ攻撃に、さしもの巨体もぐらつき始めた。

正体不明のビーストは彼等だけではなかった。湖の中からもやはり巨大なワニとバラクーダが飛び出し、それぞれコウモリとサソリにトランスフォームして、ディストラクターの上下から襲い掛かったのだ。

「こ・・・・・・こいつら、ミュータントビーストか!」

「ミュータントビースト?」

ディストラクターの叫んだその名前に、オライオンは心当たりが無かった。ただ分かっているのは、彼等が自分達の敵ではないということだった。まとわりつく四体のミュータントビースト達を振り払おうと暴れるディストラクターの背中が露わになり、それを見たオライオンの目が一瞬光った。

「あれだ!」

叫ぶと同時にオライオンはロボットモードにトランスフォームし、その背中目掛けて右肩からミサイルを発射した。二発のミサイルはスクープアウト、リフトアップ、そしてスロウダウンの三体を繋ぐジョイントに寸分たがわず命中し、そのショックで合体の解かれたコンストラクションフォースは、ロボットモードに戻って地面に落下した。

「今だ、全員攻撃!」

オライオンの命令を受け、マクシマル達は一斉に射撃を開始した。起き上がって応戦する暇も無く、反撃の銃弾がプッシュバック達に次々とヒットした。中でもクロックワイズのジャイロディスラプターガンの直撃を受けたリフトアップは泥酔したかのように完全にバランスを失い、立つ事もままならなかった。その有様を眺め、クロックワイズは得意げに銃をかざした。

「どうじゃ、少しはオライオンの気分が味わえたかの?」

スロウダウンは何とかシールドをかざしてそれ以上の攻撃を受けまいとしていたが、突如別方向から飛んできた弾が当たった瞬間、シールドに小さな穴が空き、その穴は煙を上げながらじわじわと広がっていった。

「こっ、こりゃアシッドペレットじゃねえか!」

「そういうこと。さすがにそいつは防げないようだね」

のんびりした声と共に、突如地面の中から大蛇が顔を出した。

「サンドクローラー、無事だったのか?」

歓喜の声を上げるマクシマル達の前に、更にロングヘッドとギャロップも現れた。三人ともオフライン状態から回復し、後を追って来ていたのだ。

「さっきはよくもやってくれたな!」

「僕も怒りましたよ。お返しです!」

ギャロップのバトルアックスがスクープアウトのショベルアームを根元から切断し、ロングヘッドの背中から発射された二発のミサイルがスロウダウンとスクープアウトを吹き飛ばして湖へと叩き込んだ。もはや形勢は完全に逆転していた。

「コ、コンストラクションフォース、トランスフォーム!退却しろ!」

慌てふためくプッシュバックの号令で、四人はビークルモードにトランスフォームし、我先にワープゲートへと逃げ込んだ。湖から這い上がったスロウダウンの荷台にはずぶ濡れのエスコートが必死の形相でしがみついており、それを見たマクシマル達の笑いを誘っていた。

湖のほとりは再び静けさを取り戻し、いつの間にか夕日が沈もうとしていた。再びクロックワイズに支えられつつ、オライオンはミュータントビースト達のリーダーらしき白熊へと歩み寄った。

「私はマクシマルズ訓練部隊隊長、オライオン・プライマルだ。助けてくれて礼を言う・・・・・・君達もマクシマルズなのか?」

しかし白熊はにこりともせず、無愛想に言い放った。

「別にお前達を助けたわけじゃない。それにもう、マクシマルでもプレダコンでもない・・・・・・それより、お前達も早くこの森から出て行け!」

そして踵を返し、そのまま立ち去ろうとした。

「待ってくれ!今この星で何が起こっているんだ?一体どうしてオートボッツが我々を攻撃して来るのか、何か知っていたら教えてくれないか?」

オライオンに呼び止められ、渋々と白熊は振り返った。

「ならば場所を変えるべきだな。また奴等が戻ってくるかも知れん」

正体不明の者達を迎え入れる危険性を憂慮して、少しためらった後、オライオンは決心した。

「・・・・・・分かった。近くに我々のシャトルがある。そこで話を聞かせてくれ」