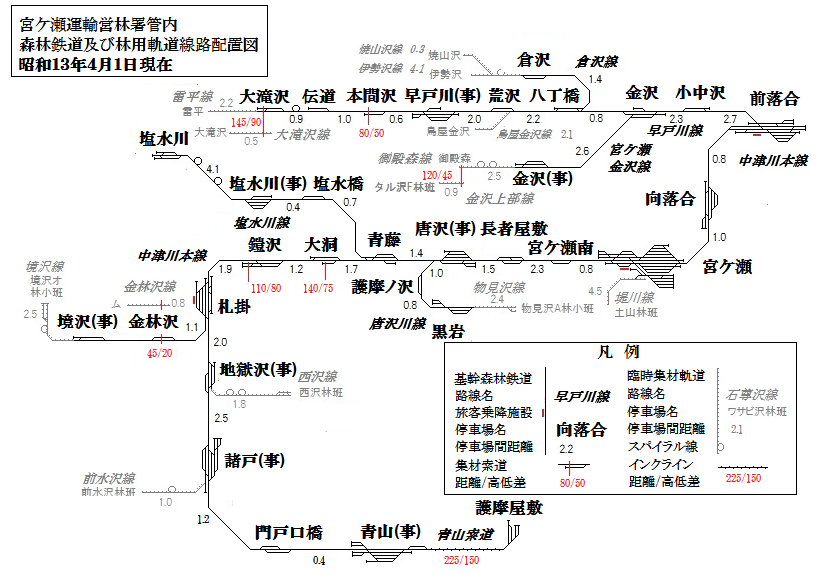

愈々昭和10年代に入ると、伐採は最盛期に入る。それに呼応して森林鉄道も南漸し、昭和13年までには中津川本線はその水路を辿り切って青山停車場、更にそこから150mの高低差をインクラインで克服し、ヤビツ峠間近の護摩屋敷停車場まで開通したのである。

接続する主だった沢筋にも集材支線が入り込み、宮ケ瀬の操車場には木材を満載した運材貨車が、休む間もなくゴトゴトと進入していた。

その一方で、森林鉄道の根元に当たる中津集材場~前落合間は、昭和初年代に着工された県道工事によって廃止を余儀なくされた。木材は落合や宮ケ瀬でトラックに積み替えられて、消費地へ向かうようになったのである。そして剥がされた線路等の資材は、そのまま奥地への延長工事に転用され、また軽軌条を用いた支線のレールを置き換えて機関車の入線を可能にした。

この時点での起点側の廃止は、実に良い事ずくめだった訳である。

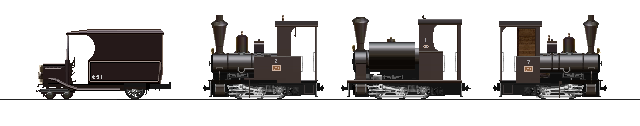

図はバグナルやコッペルに交ってフォードのピックアップトラックを改造したレールカーが停まっている。これは伐採場が奥地へ伸びた為に、昭和10年、運輸署が連絡用として2台購入した。

最初からの軌道車ではなく、元は横浜市で救急車として使われていた由である。実際に救急車として使われた事もあり、便乗者がいればこの車を出した。署自慢の一品で、地元の方の話では、何時もツヤツヤと青光りしていたそうである。