遊女阿芳間夫逢瀬条

品川宿。宿場の外れの待ち合いの一室である。

海に面した窓は障子が立て切っており、折々時雨の音が微かに漏れ聞こえるばかりである。

八ツ過ぎの薄明かりで室内は暗い中、女のほの白い顔だけが精彩を与えているように見える。

女は30前であろう。長身で面長。華やいだ雰囲気の中に、長く勤め上げた岡場所の、どこか擦れた雰囲気が感じ取れる。しかしそれとても徒ではなく、どことなく陰鬱な室内に幾ばくかの明るさを点しているように感じられる。

男は30過ぎに見えるが、もう少し若いかも知れない。頭はザンギリ、身のこなしに隙が無く、実直そうな見かけにどこか適当に遊び慣れた感じが崩れた好さを与えている。

「まあ何にしても太夫、おめえも来年には年季(ねん)が明けるんだなあ。長え苦労だったなあ。さ、やっとくれ」

「あ、頂くよ。新さん、太夫は止めとくれな。あたしはもう吉原出張りじゃあないんだよ。実の名で呼んどくれな」

「そんじゃあ、…お芳。へっ何だか照れ臭えじゃねえか」

「そんなんで照れてちゃあこれから夫婦になった時どうすんだい。この人は」

「お芳よ、おめえ、覚えてるか。八年前だ」

「ああ、朝日楼で始めてお前が登楼(あが)った時だね。覚えてるともさ」

「俺は元々朝日楼の前の福寿楼の井筒って妓に入れ揚げていたんだ」

「へえ、そうだったのかい。初めて聞いたよ」

「大引けんなって敵娼(あいかた)が来ねえから俺あ中っ腹立てて出て来た所に、ほら覚えてるか、妓夫の亀蔵さんさ」

「ああ、懐かしいねぇ」

「あいつが俺を呼び止めて、何でもおめえが俺に逢いたがってるってやがるからさ、俺あ人助けの積もりで登楼ったのさ。そうしたら」

「あたしは対面だけしてさっさと他の部屋に行っちまった、ってんだろ」

「はは、察しが良いじゃねえか。そんでも俺は銭が出来ちゃあ、おめえに逢いに行ったもんだぜ」

「でもさ新さん、あたしは渡世抜きでお前に惚れちまったんだ。それは判ってるんだろう」

「ああ、だから吉原から宿替えになった時にゃあ俺あ驚いたぜ。何だっておめえ、俺に黙って宿替えなんかしたんだ。俺はそれだけが気に入らねえ」

「そうだね。喋っちまった方が良さそうだね。吉原に居た時分にゃ、あたしを落籍(ひか)せて妾にしようってのが随分いたんだ。勿論皆袖にしたさ。あたしにゃあお前が居るんだからね。所が御一新の後さ。薩摩の桐野様、知ってるかい」

「桐野様。あの、陸軍少将のか」

「そうだよ。人斬り半次郎さ。あの旦那があたしを気に入ってね、妾にしたいって楼主にそう言ったのさ。あたしは迷ったよ。あたしがああして旦那方を振り続けたのはね、お前に逢えなくなるからさ。人に囲われたらもう逢う事も出来ないだろ。だから」

「だから」

「あたしゃ桐野様も袖にしちゃったんだよ」

「おめえ…、今を時めく薩摩様に、また随分思い切った事をしたもんだな」

「だから吉原に居られなくなったって事さ。判ったかい。お前に付け文一つ遣らないで宿替えしたのも、何かあってお前に塁が及ばないようにって訳さ」

「お芳、おめえ、そこまで」

「ああ。惚れ抜いた相手だ。これで終わりだって思わないどくれよ。さあさ、新さん。久方ぶりで逢えたんだ。湿っぽい話はもうお止しよ。それともお前、昔の愚痴を聞かせにあたしを尋ねて来たってのかい」

「なあ、お芳。五年間、俺あ酒も博打も女郎買いも止めて、おめえの身請代を貯めたんだ。その間横浜に稼ぎに行って居た。おめえが品川に出ている事は知ってたが、会いには来れなかった」

「良いんだよ、新さん。今こうして逢っているじゃないか。それよりもさ」

「お芳っ」

「新さん、逢いたかったよ…」

何時の間にか時雨が止んだと見えて、障子は僅かながら明るさを取り戻している。庭先をコガラが鳴きながら飛んで行く。波の砕ける微かな音。そして空の銚子が倒れる音。

「…ちょいと、新さん。お前どうしたんだい、急に真顔になってさ」

「うむ何でもねえ。おうお芳、今何時だ」

「さっき七ツの鐘が鳴っていたけどねぇ、どうかしたのかい」

「うむ、七ツだな、間違いねえな」

「ちょいと、新さん、そっち側の障子を開けちゃ駄目だよ」

「どうして」

「どうしてって、もうすぐ陸蒸気の来る時分じゃあないか。あれが走って来ると煤やら煙やらが座敷に舞い込んで来て、後が大変なんだよ。閉めておくれな。陸蒸気が来るからさあ」

「その陸蒸気に用があるんでえ。おい、お芳。一つ頼みがあるんだが、聞いちゃくれめえか」

「何だい、水臭いね。お前が命をくれろと言やあ、何時だってくれてやるんだよ」

「二言は無ぇな。そしたら、袋ん中に矢立が入ってらあ。それでこの帳面にな、これから俺が言う事を一字一句間違えずに書き込んで貰ぇてえのよ」

「え、何だって」

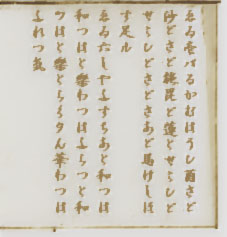

「黙って言う通りにするんだ。いけねえ、もう来やがった。お芳、用意は良いか。行くぞ。

A1、バルカンファンドリー、サード、サード、サード、セコンド、ファスト、セコンド、セコンド、サード、サード、バゲッジ、ポスタール。

どうだ。書けたか」

「よし今度あ新橋行きだ。行くぞ。

A6、シャープスチュアート、ワッパ、ワッパ、トラック、ワッパ、フラット、ワッパ、トラック、トラック、タンカ、ワッパ、ブレッキ」

「…っくっくっく、良いなぁ、陸蒸気は。あの排気の音が堪えられねえじゃねぇか。肺腑を抉るたあ正にこの事だなあ。文明だなあ。ああ、文明が煙り吐いて走って行くんだものなあ。この煙りの匂いがまた堪ら無えなあ。そう言や今日のA6のヤツあちょいとむせてやがったかな。何時もはもっとこう軽い音をさせてるもんだが」

「新さん」

「しかしまあ何だなあ、陸蒸気の筆頭差配は何つってもA1だろうなあ。あの緑色が品があって良いやなあ。金坊主がこうキラキラしてやがってよう、目眩がするってもんだ。ああははは、早く次が来ねえかなあ」

「ちょいと、新さん」

「ああ、お芳か」

「お芳かじゃないよ、全く。これで良いのかえ」

「揃ったって。何が揃ったのさ」

「おめえにゃ関係無えって事よ。あははは、揃った揃った。じゃあな、今度あ月中にもまた来らあ。そん時にゃまた筆を頼むぜ、あばよ」

男は素早く着物を着ると部屋を出た。取り残された女は暫く考え事をしていたようであったが、やがて頭を傾げながら夕焼けの巷へ帰って行った。

やがて泉岳寺の鐘が響いて来れば暮れ六ツである。