2、気動車

2−1 キハ20(21、22、23)

21、22(1936日車東京支店)、23(1937日車東京支店)

1936年、羽根鉄道はそれまでの準混合列車を止め、3両の小型ガソリンカーを投入して一挙に客貨分離を目論んだ。

その背景には、昭和不況が一段落して物流と生産が再び持ち直して来た事があるが、出資者、利用者の請願と言う側面もある。

羽根鉄道は、かつての物流の拠点であった羽根町と東奥本線を連絡する性格を持っており、羽根町の人々からすれば「オラが鉄道」なのであった。

見栄っ張りで鷹揚だと言われる「羽根大尽」達は、そんな「オラが鉄道」を最新の技術で飾りたかったのであろう。

しかし鉄道側としては不況を乗り切ってこれから蓄財を進めなければならない時に、不要な投資は避けたいと言うのが本音であった。他の地方鉄道と異なり、貨物収入が安定していて並行する道路網が未発達であったので、わざわざガソリンカーを入れる必要は無かったのだ。

幾度かの折衝の後、当時としては珍しい試みである「利用者債」を起債して購入費に充当したのである。

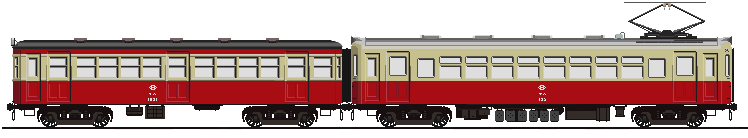

イラスト左端は、当時の最新モードであるガソリンカーの入線当初の姿。余り乗客は増えなかったが、出資者たちは大満足であっただろう。

左から二番目は終戦前後の天然ガスボンベを積載した姿。窓は板で塞がれ、ボンベの場所を開ける為におでこに移設されたラジエター等、特異にして悲惨な姿である。

右から二番目は1950年頃までに施された復旧工事後の姿。塗装は変更されているが、元の軽快なガソリンカーの姿を取り戻している。この時代には通勤者、通学者は増加し、この小さな車体に一杯の乗客を載せて往復していた。同車にとっては最も輝いていた時代であろう。

右端は1959年にエンジンを降ろして客車となったキハ21→ハフ21である。僚車の22、23は廃車後北武鉄道霞ヶ関工場で2車体を併せて1両にする改造工事を施されて、曽前鉄道の制御車クハ1050型となった。

曽前鉄道クハ1051(1959霞が関工場)←羽根鉄道キハ22、23

2−2 キハ40(41)

41(1935日車本店)←越戸鉄道キハニ51

東京の豊多摩と埼玉の越戸を結ぶ越戸鉄道(現北武鉄道越戸線)は、郊外電車でありながら、その末端区間である上本宿〜越戸、上本宿〜上里原間は戦後遅くまで非電化のままであった。

従って戦前から多様なガソリンカーを保有しており、この51型はそれらの決定版として1935年に入線した。

1959年までに末端区間の電化が完成すると、働き場を失ったそれらの蒸機、気動車、客車は各地の私鉄へ流出したが、その中で羽根鉄道にはこの51型と、後述する71型が輿入れしたのである。

羽根鉄道は終戦以来増加する旅客輸送に悩まされており、既に50年代初頭には小型のキハ20型では対処不能になっていた。

首脳部は、扱いやすい国鉄キハ41000系列の機械式気動車の導入を望んでいたが、国鉄でも気動車は引っ張りだこで、要望書が出される都度「目下剰余車無きに付」と返書が来るばかりであった。

従って、1950年代中盤から剰余車の出始めた北武鉄道の中型気動車は、羽根鉄道にとって誠に有難かったに違いない。羽根鉄道へは1953年に入線している。

左は越戸鉄道入線時の姿。右側に鮮魚台が取り付けられ、車体側の窓配置も変則的で荷物室の存在する事が判る。竣工図によれば、ドア間の右から二番目の窓までが荷物室であったようだ。尤も戦時中は荷物室だろうと構わず乗客が乗り込んで来ていた。

右は羽根鉄道入線後の姿である。鮮魚台の分車体を延長し、延長した個所はシル・ヘッダーが途切れているので判別しやすい。この延長箇所には座席は無かったので、行商達がその大きな荷物を置くのに重宝したようだ。

2−3 キハ40(42)←越戸鉄道キハ71

42(1937日車本店)

前述のキハ41と同郷の流線型中型気動車。

41よりも2年遅れて1955年の入線。

41と異なり車内は背ずりの低いクロスシートであった。戸袋窓部に付き物のサイドシートが越戸時代から存在せず、片隅式運転台の反対側には正面に向かって二人掛けのクロスシートがあった。

この変わった座席配置は、元々は豊多摩〜越戸間を直通するロマンスカーとして用いられた事に由来する。羽根入線後の1960年には、室内は全てロングシート化された。

これらの中型気動車は、朝夕の混雑帯に客車を牽いてDTで運用されることが多かった。検査時等、稀にDBや蒸機が代打を務める事があったが、後述するキハ100型が入線する1963年まで、羽根鉄道を支えきった気動車なのである。

イラスト左は越戸時代の姿。明るめのブラウンで車番は銀の切り抜き文字が同鉄道の仕様であった。この新鋭ガソリンカーは豊多摩から上本宿まで電車に牽引され、そこから終点の越戸まで自走したのである。右は羽根鉄道入線後。外見上は塗装以外殆ど差異はない。

2−4 キハ100(101、102)←国鉄キハ41315、41316

101(1938日車本店)

102(1938日車本店)

前述した通り、50年代以降増加する旅客需要に対応する為、羽根鉄道は国鉄に対し中型気動車キハ41000型の譲渡を事有るごとに要請して来た。その度に断られ続け、ようやく1963年に至って国鉄から譲渡可との返答を得たが、皮肉な事にその時点で羽根鉄道は存続の危機に立たされていた。

東京オリンピックを境に日本人の生活様式は大胆に変わり、羽根窯を使って仕上げる上質の木炭は、都市ガスの普及に伴って「無用の逸品」となった。時を同じくして農村では減反政策が過疎化を推進して行き、若者は街に出たきり二度と戻っては来なかった。辛うじて地元に残った若者は既に自家用車オーナーとなり、再び鉄道の客とはならなかった。 そうした社会の流れは全国的な物ではあったが、単一の貨物輸送に収入を依存する羽根鉄道は、1960年を境に極端な経営難に陥って行くのである。

存続の可否を問う公聴会は沿線で幾度も開催され、結論が出ない間にも累積赤字はその嵩を増して行く一方であった。

そのような流れの中、20年越しの悲願であった羽根鉄道最後の新車キハ100型は殆ど通学生専用車となって、それまで活躍していた中小型ガソリンカーを脇へ追いやった。100型2両あればそれだけで十分と言う輸送状況でもあったのである。

入線以降は、この101、102型の2両で運用され、予備車として残った42型の他は、1975年頃までに他社へ売却されるか廃車となっている。1977年の廃止時まで主力として活躍し、廃線後は101は曽前鉄道サハ51に、102は羽根本町車庫で解体された。

イラスト左は入線時。連結運転が非常に多い羽根鉄道の現状に合わせ、入線に当たって簡易連結器から柴田式自動連結器に換装されている。右は1975年に国鉄標準塗装に変更された後の姿。図の101は扉の老朽化で派製品のプレス扉に換装されている。