1.出発

ビーストウォーズの終結後、地球に潜伏していたディセプティコンズとプレダコンズの残党が、地球の主要都市で大規模なテロ活動を行なおうとしているという情報が出回ったのは、オライオン達が地球に到着する9日前のことであった。それに前後して、宇宙との交信が不可能になっていたのも、その情報に信懸性を与えていた。

正確な襲撃場所が不明なため、地球軍のオートボッツが総動員され、世界中の主立った都市の政府機関や原子力発電所など、重要と思われる場所に配備された。しかし、いつまでたってもディセプティコンやプレダコンは現われる気配を見せなかった。

そして、訝しがる人々に向けて突然銃を向けたのは、他ならぬオートボット達だったのである。

突然の事態に動揺する市民達の前に、電波ジャックによるファイアストリームからのメッセージが全世界に向けて伝えられた。

「親愛なる地球人諸君、お騒がせして申し訳ない。我々はオートボット・レヴォリューショナリーズである。突然ではあるが、ディセプティコンズ掃討のため、ただ今より地球全土に戒厳令を発布する。諸君らにはしばらく窮屈な思いをさせることとなるが、より確実な平和を保証するための代償と思っていただきたい」

そして、彼の口から幾つかの要求が出された。一般市民の深夜の外出禁止、それを徹底させるための各国の軍隊および警察機構の全面協力、都市に駐留するオートボッツに対するエネルギーの供給など・・・・・・次いで、太平洋上に浮かぶ小島が映し出された。住人の存在しない無人島である。

「もし以上の要求を拒絶し、我々に抵抗を試みる者があれば、平和実現への妨害と見なし、不本意ではあるがその都市の住民には連帯責任を取ってもらう事となる・・・・・・このようにな!」

次の瞬間、島の上空から一条の光が降り注ぎ、閃光と共に画面が真っ白になった。やがてその光が消えた時、島の姿もまた忽然と消え去っており、後に残っていたのは巨大な水蒸気の雲と波紋のみであった。衛星軌道上からのビーム攻撃によるものである。

「ご覧のように、地球の軍事衛星は全て我々のコントロール下に置かれている。一切の抵抗は無益であると心得ていただこう」

ファイアストリームの言葉を、世界中の人間が恐怖と混乱の中で聞いていた。

無論、人類がそれを無条件に受け入れたわけではなかった。二日後には米軍がオートボットシティに攻撃をかけ、テロリズムに屈しないという意思表示を行なったのである。しかし、かつてディセプティコンズに対してもそうであったように、彼等の攻撃はオートボッツには全く通用せず、逆に改めて力の差を思い知らされる結果となった。幸いにして人類側に死者は未だ出ていないものの、彼等の受けた精神的打撃は計り知れないものであった・・・・・・

ディセプティコンズが人類の脅威であった時、それに唯一対抗できる存在がオートボッツであった。しかし、その彼等自身が脅威となった今、それを止めることの出来る者は誰一人として存在しなかったのである・・・・・・

絶望と不安の中で、日々が過ぎていった。

「・・・・・・これが現在知りうる地球の状況だ。正直なところ、最悪と言う他は無い。」

山林に鎮座しているシャトルの指令室で、複数のテレビ画面を映し出すモニターを背に、オライオン・プライマルは仲間達の方に振り返った。

マクシマル達が受信した人間達のテレビ番組は、殆ど全てのチャンネルで一連の事件を伝えていた。それらの報道が一切制限されていなかったのは、そこまで手が回らなかったか、あるいは宇宙への通信が封鎖されている以上、地球上でどんな報道がされていようと気にしていなかったからであろうか。

画面の一つでは、自分はかねてからこのような事態になるのは分かっていたと、したり顔でまくしたてる識者の顔が映し出されていた。

「なるほどな。これじゃ地球人がワシ等のことまで敵じゃと思うのも無理は無いのう」

顎をさすりながらモニターを見つめ、クロックワイズが呻いた。

「ヘッ、戒厳令つったって、要は体のいい世界征服じゃねえか。ディセップ野郎が十何年もかけて出来なかった事を、よりにもよってオートボッツが、それもたった一日でやり遂げちまったって訳だ・・・・・・ヘッ、シャレにもならねえや」

呆れ顔で毒づいたのは、つい先程周囲の偵察から戻って来たばかりのシャーピアーズである。

「何の、こんなのは一時的なもんじゃて。いずれはボロが出て、収拾が付けられなくなるに決まっとるわい」

クロックワイズの言葉に頷きながらも、オラィオンは言葉を続けた。

「そうだな。だが問題は、我々にそれを待っていられるだけの余裕が無いということだ」

オライオンの言葉に、その場にいたクロックワイズとシャーピアーズ、そしてサンドクローラーの顔が強張った。オートボット・レヴォリューショナリーズの司令官であるファイアストリームからの降伏勧告から既に五時間が経過し、日付も変わっている。そして19時間後には、否応なしに降伏か全滅かの二者選択を強いられることになるのだ。

昨日襲ってきたターボレイサー達オートボットカー、レイルライダーズ、そしてコンストラクションフォースが一度に攻撃して来たら、今度こそオライオン達マクシマルズに勝ち目は無いであろう。

また、地球人達もこのままオートボッツの支配を甘受しているはずが無い。いずれどこかの国から蜂起する者達が現れ、暴動に発展する可能性も否定できない。その時には、ファイアストリーム達も実力行使せざるを得ず、その結果人間側に犠牲者が出るようなことになれば、オートボッツと人類との間に生じた亀裂が取り返しのつかない物になるのは間違いないだろう。

「それに気になることもある。何故彼等がわざわざ地球全土に戒厳令などを敷く必要があるのか、という事だ・・・・・・どんなに言葉を飾ろうとも、こんなことをすれば地球人の反感を買うだけだということなど、彼等にも分からないはずは無いのに。そうまでしてやらねばならない事とは一体何なのか・・・・・・」

オライオンの呟きを耳にしたシャーピアーズは、不思議そうな顔をした。

「じゃあ隊長は、連中の世界征服ごっこには何か裏があると思っているんですかい?」

「確証はないが、恐らくな。それが分かれば、戦い様もあるのだが・・・・・・」

それを聞いて、シャーピアーズの顔が引きつった。

「あの・・・・・・俺の聞き間違いでしょうか?今『戦う』とおっしゃったように聞こえたんですがね?」

事も無げにオライオンは答えた。

「勿論そう言ったのだが、何か問題でも?」

「大有りですよ!論理回路がショートでもしちまったんですか!たった七人で、どうやって245人ものオートボッツと戦えって言うんです?無茶にも程があるってもんだ。隊長はもう少し冷静な方だと思っていたんですがねえ・・・・・・」

まくしたてるシャーピアーズの肩を、サンドクローラーが叩いた。

「まあまあ、落ち着きなよ。245人って考えるからいけないのさ。一人あたり三十五人と考えれば、少しは気が楽になるだろう?」

横目でじろりと見て、毒気たっぷりにシャーピアーズは言葉を返した。

「ああ、ありがとよ…-おかげで希望が沸いてきたぜ」

「そうとも、人生常に希望を持って生きて行かなけりゃね」

「いちいち真に受けるな!こっちは皮肉で言ってんだよ!」

「む、そうだったのか・・・・・・それは気が付かなかったな」

サンドクローラーに対してだけは、いつも得意の皮肉が通用せず、シャーピアーズは苛立っていた。他人を苛立たせるのは好きでも、自分がされるのは嫌いなのである。

「私語は慎めと言っているだろう。何度言わせる!」

オライオンに叱られ、二人は思わず気をつけの姿勢をとっていた。その様子に口調を和らげ、彼は言葉を続けた。

「・・・・・・心配するな。別に何の考えも無しに言ったわけではない。私にもそれなりに・・・・・・」

二人に説明しようとして、オライオンは他の三人の訓練生がこの場にいないことを思い出した。

「・・・・・・いや、それは後で話そう。サンドクローラー、ロングヘッド達に、エンジンの修理が終わり次第、こっちに上がってくるよう言ってくれ」

サンドクローラーは黙って頷くと、コブラにトランスフォームして、天井の通風孔へと入っていった。

「やれやれ、変わった奴じゃ。普通に出ていけんのかのう?」

呆れた顔のクロックワイズに、他の二人も同感の様子であった。

「あ〜あ、ツイてねえぜ。何で俺達だけがこんな重労働しなきゃならないんだ?」

エネルギーコンバーターのパーツを重そうに持ち上げながら、アイスブレイカーがぼやいた。

「ホント、今頃サンドクローラー達はのんびりしてるんだろうな」

パーツのもう片方を担いでいるギャロップも同じ心境であった。

「一人とも、ブツブツ言ってないで早くそいつをセットしてくれよ」

工具を片手に、ゴンドラの上からロングヘッドが叫んだ。

「大体、命令違反の罰がその程度で済んで、むしろありがたいと思うべきじゃないのか?」

二人が与えられた罰とは、シャトルのエンジンの修理を命じられたロングヘッドの手伝いであった。ミュータントビースト達とのいざこざを避けるためにも、夜明けまでには出発できるようにしなければならないのである。

「ヘイヘイ、分かってますよ、監督殿」

精一杯の嫌味を言いつつ、アイスブレイカーはパーツを所定の位置にセットした。天井近くのゴンドラの上から、ロングヘッドはパーツが正しく作動しているかチェックしていた。

「全く、誰が一番苦労していると思って・・・・・・うわ!」

突然天井の通風孔からビーストモードのサンドクローラーが顔を出し、驚いたロングヘッドは危うくゴンドラから転落しそうになった。

「お、脅かすなよ。何の用だっ!」

「エンジンの修理はいつ終わる?隊長が、終わったら皆の所に上がって来いってさ」

「あ、あと15分位かな。あの二人が怠けないでいてくれたらね」

その言葉を聞きつけたアイスブレイカーとギャロップが抗議の声を上げたが、ロングヘッドは無視することにした。

「分かった。じゃあそう伝えるよ。頑張ってな」

そう言って、来た時と同じように、サンドクローラーは通風孔の中に戻っていった。

「やれやれ、どうせなら手伝って行って欲しかったよ」

ぼやきながらも、ロングヘッドは残りの作業を急ピッチで済ませることにした。

「よし、全員揃っているな?」

20分後、修理を済ませて戻ってきたロングヘッド達を交えて整列した訓練生達を前に、オライオンとクロックワイズが立っていた。

「諸君等も知っての通り、現在我々は非常に困難な立場に立たされている。サイバートロンヘの通信は妨害され、おまけに地球上のオートボッツは全て、ファイアストリームの『同志』となっている。そして我々の戦力はここにいる七名と、非武装のシャトルが一機のみ・・・・・・脱出しようにも、上空には攻撃衛星が睨みを効かせていて、それも不可能・・・・・・正に八方塞がりと言うべき状況だ」

改めて絶望的状況を突き付けられ、訓練生達の顔に陰りが差した。全員の顔を見渡し、オライオンは話を続けた。

「このままでは彼等の言う通り、降伏か全滅の二者択一を迫られることとなる。だが、あえて私はここで諸君等の考えを聞いてみたいと思う。どちらを選ぶべきか、それとも他に取るべき道があるかどうか、遠慮なく言ってほしい」

最初に発言したのはアイスブレイカーであった。大方の者が予想した通り、彼は徹底抗戦を唱えた。たとえオートボッツが相手であろうと、彼等のやっていることが明らかに支配と圧制である以上、それを打倒し、自由を取り戻すのが自分たちの使命であると。

ギャロップもアイスブレイカーと同意見であったが、彼よりは冷静だった。やみくもに戦うより、レヴォリューショナリーズの首謀者達をおびき出すなり、アジトに奇襲をかけるなりして、一気に彼等を捕えるのが最も早い解決法だというのが彼の意見であった。

シャーピアーズは地球人達のために無謀な戦いをすることに露骨な嫌悪感を示し、だからと言って尊大な態度のファイアストリーム達に頭を下げるのも嫌だとして、どうにか衛星からの攻撃をかわして地球から脱出する方法を考えるべきだと主張した。

サンドクローラーは降伏もしくはどこかに潜伏するなりして、いずれは訪れるであろうサイバートロンからの援軍と、レヴォリューショナリーズの瓦壊を辛抱強く待つ方が良いと提案した。

意見がばらばらに分かれながらも、ここまでは抗戦派が半分を占めていた。そして最後にロングヘッドが口を開いた。

「オートボッツが全て敵に回ったのなら、戦うなり降伏するなりしなければならないでしょう。でもそれはあくまで彼等が本当にファイアストリームに従っていればの話だと思います」

その言葉に、訓練生達は顔を見合わせた。

「そ、そんなこと言ったって、お前だって見ただろう、あの映像を?」

何を言ってるんだこいつは、と言いたげな顔でアイスブレイカーが問いかけた。

「ああ、オートボッツが街を占領している映像をね。でもそれは本当に、彼等が自分の意思でやっている事なのかな?彼等はずっと前から地球のために戦い続けていたはずだろう。なのに、こんなことを誰一人もが疑問も持たずに一糸乱れぬ行動を取ることが出来るんだろうか?」

「そ、それは・・・・・・」

改めて聞かれると、アイスブレイカーにも自信は無く、口ごもるしかなかった。

それまで黙って全員の意見を聞いていたオライオンが、ようやく口を開いた。「諸君等の意見はよく分かった。実は私もロングヘッドと同じ疑問を抱いていた。我々にあからさまな敵意を向けていたターボレイサー達はともかく、世界中で都市を占領しているオートボッツまでもがファイアストリームに本心から従っているとは、とても思えんのだ」

ギャロップが詰め寄って尋ねた。

「じゃあ、彼等が何かに操られているとでも言うんですか?」

「恐らく・・・・・・いや、間違い無くそうだろう。アイスバードの言ったことを覚えているか?彼は十日前、アジア方面軍の連中がワープゲートで基地に奇襲をかけて来たと言っていた。そしてその翌日にはオートボッツの地球制圧だ。どこから用意して来たのか、旧世代のシンボルマークを付けてな。この事実をどう思う?」

オライオンの言葉に、全員がはっとした顔になった。

「そうだ。彼等『叛乱軍』はワープゲートを使って、幾つかのオートボット基地に同時攻撃をかけ、そして捕えたオートボッツを洗脳、もしくはあらかじめ用意していたコントロールデバイスを使って『同志』に変えてしまったのだ。一人一人を説得して仲間に引き入れるより、その方がずっと効率的だからな。そして叛乱軍と、彼等にコントロールされたオートボッツが更にまた別の基地に奇襲をかけるという行程を繰り返していけば、半日を経ずして全てのオートボッツが彼等の支配下になるというわけだ」

訓練生達は、すっかり納得した様子であった。

「本心から叛乱を企てているのは、ファイアストリームを含め、恐らく数人のみだろう・・・・・・或いは彼等もまた、別の誰かに操られているのかも知れんがな」

「別の誰かって、それは一体?」

アイスブレイカーの質問に、オライオンは少し間を置いて答えた。

「・・・・・・そもそも他者をコントロールして自分の言いなりにする事自体が、オートボッツの発想ではない。それにこのまま事態が進めば、サイバートロンと地球のオートボッツ同士の全面戦争にさえなりかねない。そうなって一番得をするのは一体誰だ?」

ようやく全員の顔に、理解の顔が浮かんだ。

「ディセプティコンズ!」

合格だ、と言わんばかりにオライオンは大きく頷いた。

「そういうことだ。黒幕にしてみれば、自分たちの手を汚すことなく、オートボッツにクーデターを起こさせ、地球人達との信頼関係を破壊させると共に、オートボッツ同士が戦って弱体化したところを一気に叩くという、正に一石二鳥の作戦というわけだ。ただ・・・・・・」

オライオンは一旦言葉を区切った。

「・・・・・・残念ながら、今言ったことは全て推測に過ぎん。それを証明するにはまず、彼等がコントロールされているという確実な証拠が必要だ」

待ってましたとばかりに、アイスブレイカーが息巻いた。

「だったら話は簡単ですよ。誰か一人適当にとっ捕まえて、調べて見りゃいいんですよ。何なら俺が行って来ましょうか?」

「そしてまた、連中の罠に飛び込むつもりか?」

「ぐっ・・・・・・」

痛い所を突かれ、アイスブレイカーには返す言葉が見つからなかった。

「しかし、その発想自体は間違っていない。そこで私の考えだが、今の話も含め、先程の諸君等の考えをまとめて採用することにする」

その意味が分からず、怪訝そうな表情となった訓練生達は、その内容を聞かされた後、今度は絶句することとなった。

二時間後、夜明けと共にシャトルは発進した。遮蔽装置を解除し、轟音を上げて上昇していくシャトルの姿を、木々の上から見送る者達がいた。ミュータントビーストである。

「フン、やっと出ていったか・・・・・・まあせいぜい奴等の幸運を祈るとするか」

リーダー格のアイスバードが呟き、他の三人もそれに無言で頷いた。

彼等ミュータント達とは別の場所から、同じくシャトルを見守る目があった。船の向かう先を見届けると、誰にも気づかれぬまま、その目は暗がりの中に消えていった。

北米大陸 オートボットシティ―

オートボッツ地球軍の総司令部であるオートボットシティが、ロッキー山脈の麓に建設されたのは1986年のことである。

四百万年前、戦闘中の事故によりオートボッツの宇宙船アークが地球に墜落した時、中に乗っていたオプティマス・プライムを始めとするオートボッツと、船に白兵戦を仕掛けて乗り込んでいたメガトロン達ディセプティコンズは、火山への激突のショックによって全員がステイシスロックと呼ばれる仮死状態に陥り、そのまま船と共に地中深く埋もれ続けていた。

そして1984年、突然の火山の噴火によって再起動したアークのメインコンピューター、テレトラン1は、地球人の乗物や機器をスキャンして船内全てのトランスフォーマー達を修復、再生した。それ以後オートボッツはこのアークを基地としてディセプティコンズと戦い続けていたが、やがて続々とサイバートロンから援軍に駆けつけた戦士達を迎え入れるには、そのスペースが不足しつつあった。

そこでオートボッツは新たな拠点を設け、人類との共同による防衛体制を整えるために、合衆国政府との粘り強い交渉の結果、シティの建設を成し遂げたのである。巨大なシティは強固な要塞としても機能し、度重なるディセプティコンズの攻撃にも決して崩れることは無かった。

90年代に入ると、シティを中心として、世界各地に設けられたオートボッツの基地が惑星内での瞬間的移動を可能とするパーソナルワープゲートで結ばれ、一大ネットワークを形成することに成功した。これによって、それまで航空戦力主体のディセプティコンズに遅れをとりがちだったオートボッツは、信じがたい程の危機対応能力を手に入れ、一気に優位に立ったのである。

まさにオートボットシティは地球防衛の要というべき存在であった。しかし今、ここはオートボット・レヴォリューショナリーズを名乗る者達のアジトと化していた。

シティの一室で、元アジア方面軍司令官にして、現在はレヴォリューショナリーズのリーダーであるファイアストリームが、ある報告を受けていた。

「昨日ロシアに墜落したマクシマルは、モスクワ担当のモーターベイターズと抗戦、これを撃破して中国方面に向かったとのことです。しかしその後の足取りは、監視衛星が破壊されたために分かっておりません」

報告しているのはアジア方面軍防衛指揮官のエクストレイラーである。コンバイナーを除けば、彼はレヴォリューショナリーズのメンバーの中では最も大きな体格の持ち主である。

「地表から衛星を狙撃したと言うのか?一体何者なんだ・・・・・・」

椅子に座ったまま向きを変え、ファイアストリームは信じられないといった表情を見せた。

「報告によれば、相手はたった一人で、巨大なマンモスにトランスフォームするということまでしか分からなかったそうです」

「またしても厄介な侵入者という訳か・・・・・・どうやらそいつはオライオン・プライマルと合流しようとしているようだな」

「では、ターボレイサー達かレイルライダーズを向かわせましょうか?」

エクストレイラーが身を乗り出した。

「いや、まだいいだろう。とりあえず北京のマルチフォースに警戒するよう伝えておけ・・・・・・それより、オライオンからの連絡はあったか?」

「いえ、まだです・・・・・・」

彼等に降伏を勧告してからもうすぐ半日になる。予定時間を過ぎても返答が無ければ一斉攻撃をかけるつもりであるが、彼としては、出来れば無駄な戦闘は避けたかった。次の作戦のためにも・・・・・・

「分かった。報告はそれで終わりか?」

「はい・・・・・・」

「では、しばらく一人にしてくれ。また何か動きがあれば報告を頼む」

エクストレイラーは黙って頷き、部屋から退出した。自動ドアが閉まり、部屋にはファイアストリームだけが残された。

「コンピューター、照明を45パーセントまでダウン」

室内コンピューターがファイアストリームの音声入力に従い、照明を落とした。部屋の中は夕暮れのように暗くなり、静まり返った暗がりの中で、彼は座ったまま両手を組んで額に当て、深く俯いた。彼が物思いに浸る時は、いつもこうするのである。

しかし、ものの数分で彼の思考は中断された。いつのまにか部屋の中に、自分以外の者の気配があるのを感じ取ったからである。

「何をコソコソしている。さっさと姿を見せろ!」

部屋の片隅の最も暗い場所に目を向け、ファイアストリームは低く、そして鋭い口調で問いかけた。視覚センサーには見えないが、確実にそこに誰かがいる。そしてそれが誰なのか、彼には分かっていた。

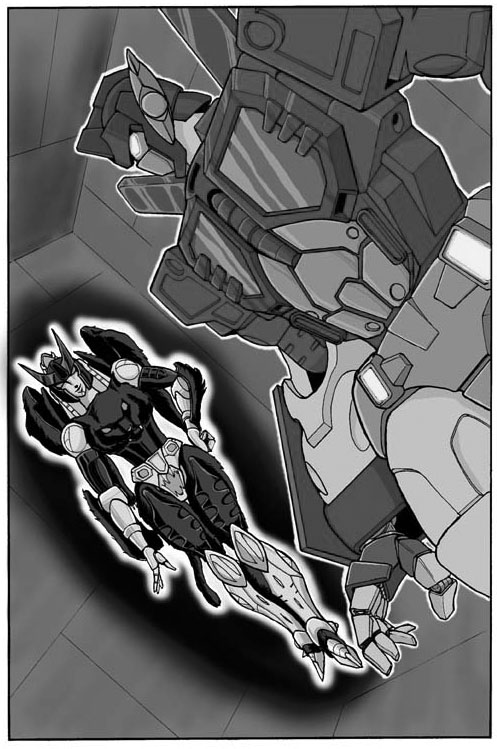

「フフフ・・・・・・さすがですわね、総司令官」

暗闇の中から、含み笑いと共に女の声が聞こえ、二つの光る目が現れた。そして闇の中から浮き上がってくるかのように、その目を中心として黒い影が輪郭を取り始め、一頭の黒豹となった。足音一つ立てずにファイアストリームの前に歩み寄ると、黒豹は一人のフィメール・マクシマルヘと姿を変えた。

「私のステルスモードを見破れる者は、そうはいませんのよ?」

「やはり貴様か、シャドウダンサー!一体何のつもりだ?」

不快そうにファイアストリームは舌打ちした。このマクシマルの協力者に対して、彼は好意的になれずにいた。

「少しばかり試させていただきましたの。総司令官たるもの、常に警戒を怠ってはなりませんからね」

「無用の心配だ。それと、私はまだ『総司令官』ではない。間違えるな!」

ファイアストリームの抗議に、マクシマルズ諜報部員シャドウダンサーは軽く微笑んだ。

「いずれは誰もが貴方をそう呼ぶことになりますわ。慣れておいた方がよろしくはありませんこと?」

「くだらん話はいい!・・・・・・用件は何だ?例の地球人が見つかったのか?」

「いいえ、そちらの方は残念ながら・・・・・・今回はもう一つの貴方の気がかり・・・・・・セカンドウォーの英雄と、マクシマルズの坊や達の事ですわ」

彼女の扇情的な物腰と、丁寧な言葉遣いに見え隠れする冷笑的な響きは、彼を常に苛立たせていた。

「奴等の事など気にかけるまでもない!その気になればいつでも叩き潰せる!・・・・・・それで、奴等が一体どうしたと言うのだ!」

「彼等のシャトルが出発しましたわ。どうやらこの星を脱出するようです。いずれここにも報告が入ってくるでしょうけど、一足早くお耳に入れておこうと思いまして・・・・・・」

流れるような足取りでファイアストリームの背後に回り込むと、シャドウダンサーは彼の座っている椅子の背もたれに寄りかかり、軽くその頬を撫でながら、耳元でささやいた。

「彼等まで取り逃がしたら、ますます面倒なことになりますわね?」

その手を払い退けるように勢い良く立ち上がると、ファイアストリームは彼女の方に振り返った。

「そんな事を言うためにわざわざ忍び込んできたというのか?貴様にはもっと重要な任務を与えておいたはずだぞ!一刻も早くあの人間を・・・・・・スパイク・ウィットウィッキーを見つけ出して連れて来いとな!奴がいなければ、この作戦は全て水泡に帰してしまうのだ。分かっているのか!」

全身から怒りと苛立ちをにじませ、ファイアストリームはシャドウダンサーに詰め寄ったが、それに対して彼女は平然としていた。

「勿論承知しておりますわ。今の所どの地区にも彼が上陸したという報告は出ておりません。未だ太平洋のどこかに潜んでいるのは間違い無いのですが、全ての海域を調べるには、海洋戦力が少な過ぎまして・・・・・・」

「フン、どうだかな・・・・・・言っておくが、私はまだ貴様を完全に信用している訳ではないのだからな。何かを隠していたり、今度さっきのように妙な真似をしたりしたら、容赦はせん。分かったな?」

背中を向け、ファイアストリームは吐き捨てるように言った。その背中に、シャドウダンサーの言葉がダーツとなって突き刺さった。

「まあ、恐ろしいこと・・・・・・とても正義を愛するオートボットの言葉とは思えませんわね。まるでディセプティ・・・・・・」

「貴様!」

振り向きざまに、ファイアストリームは愛銃であるフォトンピストルを抜いていた。しかし、振り返った先にシャドウダンサーの姿は無く、暗がりの中に彼女の声だけが響いてきた。

「短気は禁物ですわ・・・・・・ご心配無く。遠からずあの人間は貴方の元に戻ってくることになりますわ。それまで足元をすくわれることの無いよう、くれぐれもご注意なさいませ・・・・・・」

現れた時と同じく、まるでチェシャ猫のように含み笑いを虚空に残し、やがてその声が消えると同時に、彼女の気配も完全に部屋から消え去っていた。

闇を睨み据え、ファイアストリームは忌々しげに呟いた。

「魔女め・・・・・・!」

しばらく時を置いて、ファイアストリームの体内のコムリンクが呼び出し音を立てた。胸のスイッチに手を当て、彼は答えた。

「私だ。どうした?」

返ってきた声は、エクストレイラーのものであった。

「マクシマルズのシャトルを発見しました。至急指令室へお越し下さい」

「分かった。すぐ行く」

ファイアストリームは足早に部屋を出、部屋に誰もいないことを確認したコンピューターが自動的に照明をカットした。

「奴等の行き先は?」

指令室に駆け込むなり、ファイアストリームはエクストレイラーに問いかけた。

「シャトルは周回軌道へと急上昇を続けております。どうやら地球を脱出するつもりのようです」

「そうか、あの女の言った通りだな・・・・・・」

「え?」

「いや、何でもない。それよりあとどれ位で攻撃衛星の射程圏内に入る?」

「5分29秒後です」

アジア方面軍の防衛指揮官であるエクストレイラーは、このシティにおいても同じ任務を遂行していた。彼によって地球上の軍事衛星は全て、地球に近づくもの、あるいは地球から出ようとするものを無差別に攻撃、破壊するよう再プログラミングされていた。

「シャトルに回線を繋げ」

ファイアストリームの命令で、通信員のオートボットがパネルを操作し、やがてシャトルのコクピットと、その中にひしめくマクシマル達の姿がモニターに映し出された。

「オライオン・プライマル、君はもう少し賢いと思っていたがね。地球に降りた時の事を忘れたのか?このままでは衛星に狙い撃ちされるだけだぞ。今からでも遅くはない。速やかに・・・・・・」

ファイアストリームが言い終わらない内に、モニターの中のオライオンが叫んだ。

「我々は決してお前達に屈したりしない!撃ちたければ撃つがいい。同胞の命を犠牲にしてまで、その崇高な理想とやらを叶えたいのならばな!」

そして一方的に通信は切られた。隣のファイアストリームの方に振り向いたエクストレイラーは、彼の拳が小刻みに震えているのに気が付いた。

当初の予定通りであれば、この時点でオライオン達に逃げられたところで彼にとっては大した問題ではなく、むしろサイバートロンに逃げ帰って事の次第を報告された方が、かえって好都合であった。しかし、作戦成功の鍵を握る人物が行方不明となって、作戦自体が滞っている今、まだ自分達のことを本星に知られるわけにはいかなかった。

そしてそれ以上に、折角差し伸べた手をすげなく払い退けられたことが、彼のプライドを深く傷つけていた。

「・・・・・・馬鹿め!」

一言彼は眩き、上昇し続けるシャトルを映したモニターを無言で凝視した。

そして5分後、一条のビームがシャトルを貫いた。開いた穴から炎を吹き出しながらもシャトルは上昇を続けようとしたが、やがて力尽きたかのようにコースを外れ、そして爆発四散した。

シャトルの最期を見届けると、ファイアストリームは大きく息をつき、やがて警戒警報の解除を命じ、次いでシティ全体に放送を開始した。

「同志諸君、たった今、哀れにも我々への恭順を拒んだ若きマクシマルズの一団が空に散った。彼等は我々の理想の礎となったのだ。その犠牲を無駄にしないためにも、我々はこの革命を成功させねばならん!・・・・・・だが今は、せめて彼等のスパークが安らかにマトリクスの元へ召されることを祈ろう・・・・・・」

そしてファイアストリームはモニターに向かって黙祷のポーズを取り、エクストレイラーとシティ内のオートボット達もそれに続いた。