智勇情兼備の武将島津義弘(その5)

~島津忠良・貴久・義弘、中興三代の大業と士風

本篇の構成と主なリンク

第4章 豊臣政権への臣従と島津の危機への対応

第1節から第4節(その4で記述済み)

第5節 慶長の役での戦い(泗川の戦い、露梁津の戦い、慶長の役凱旋後の大業)

第6節 庄内の乱

第5章 徳川政権への臣従と島津の危機への対応

第1節 関ケ原役

第2節 島津の退き口(島津の退き口)

第3節 関ケ原役後(関ケ原役後の大業)

第4節 関ケ原戦後処理のその先へ(琉球国制圧、琉球国制圧の大業)

終章(義弘の大業と家康の好意、家康の好意と義弘の武徳、創業守文の本質)

以上

第5節 慶長の役での戦い

再征決定の経緯

島津では文禄4年の太閤検地に伴う知行替えが翌年3月に一段落した。この間朝鮮では文禄2年(1593)4月18日本軍の漢城撤退から始まった日・明間の和議は進展しなかったが、漸く新局面を迎えた。即ち明の和平の使いが従者400人を従え、6月15日、釜山浦を出発し、慶長元年9月3日(この年11月27日に元号が慶長と変わった)、小西行長・加藤清正が先導して、聚楽第で関白秀吉殿下に閲した。ところが明の使いは和平使ではなく冊封使(明国皇帝が属国にその支配する領地の国王に任命する命令を伝える使い、秀吉を日本国王に封じる命令書・国王金印等持参)であった。冊封を受けるという望みもしない形と自らが大幅に譲歩して提示した和議条件(朝鮮王子一人を秀吉に仕えさせること、明の使者があいさつにくることの二つ)に全く触れていないことに激怒した秀吉は再征を即断する。これには今の我々には考えられない事情がある。文禄2年5月15日3奉行と小西行長は明使節を同行し、名護屋城で秀吉に閲した。この時秀吉が示した和議の条件は①明皇帝の息女を天皇の后とすること②勘合貿易の再開③両国の大官が誓紙を取り交わす④朝鮮国王にはソウル付きの四道を与える⑤朝鮮王子と大臣1,2名が人質等7か条であった。行長は秀吉の和議7か条を明が受け入れるとは思えず、偽りの「関白降表」を持参した偽りの降伏使節を北京に派遣した。これを受けた明皇帝は日本軍の晋州城攻めを詰問したうえで、秀吉を「日本国王」に冊封することとして使節を派遣した。この使節に釜山であった行長は急ぎ秀吉のもとに帰り、明の和議の条件を取り繕って説明し、秀吉から前述の大幅に譲歩した和議条件を引き出し、使節を先導したわけである。行長の偽りの和議策に明皇帝と秀吉が乗せられ、行き着いたところが秀吉激怒であった。

和議の破綻という万一に備えた秀吉は抗日の拠点晋州城を攻め、全羅道の沿岸に本格的城を築き、長期占領体制を固めるよう命じていた。これに従って全羅道の城に在番し或いは日本に引き上げていた日本諸軍は命に応じ兵糧や人員の増派にかかった。

慶長の役の始まり

慶長2年(1597)正月、小西行長・加藤清正が先陣として渡海、同年7月、総大将小早川秀秋(秀吉の甥)は釜山浦に着陣しここを本陣として、左右二手に分かれ8月から進軍開始。左軍は大将宇喜田秀家以下小西行長・島津義弘・藤堂高虎・蜂須賀家政らで編成、慶尚道から全羅道を経て忠清道に向かい、右軍は大将毛利秀元以下加藤清正・浅野幸長・黒田長政らで編成、慶尚道を北上して忠清道に向かった。今回の出兵は長期継戦体制を確立しよりよい講和条件を導くため朝鮮南部3道を占領し、これを礎としてソウルに出て明の出方を伺うとともに順天(小西行長)・泗川(島津義弘)・蔚山(加藤清正)三城を固く保持する、ことにあった。したがって義弘の属する左軍は全羅道南原城を落とし、その後先鋒行長は全州城に入り、右軍先鋒清正も8月25日、同城に入り、両軍が揃ったところで、軍議により右軍は忠清道を北上してソウルを目指し、左軍の行長は全羅道順天を、島津義弘は全羅道の南岸泗川を押さえることとなった。

慶長の役経過図

島津義弘の初動

義弘は2月21日帖佐を発って、隈之城にて諸軍の到着を待ち、川舟で川内川を下り、久見崎で戦艦に乗り換え、佐志津(肥後)・椛島・平戸を経て壱岐風本に至り、4月19日対馬に至る。対馬で軍役1万を1万5千にせよとの命令書を受け、義弘は新納旅庵を伏見に派して無理であることを弁明させ、秀吉は撤回した。義弘は釜山浦で宇喜田秀家に挨拶し、その夜加徳島(忠恒が駐屯している)に入った。

秋7月、朝鮮内地への進軍、南三道の占領のためには、一大抵抗拠点である南原城の敵の早期撃破が何より優先された。しかし、明の水軍の数百艘が固済を保持しわが後方連絡路を絶っていたので進めない。そこで日本軍は九鬼・藤堂・脇坂・加藤・小西・島津忠豊らが7月15日夜、固済の敵船を急襲した。日本軍の船上切り込みで、明兵の多くがなくなった。甥の忠豊に呼応して固済に渡り、浜に兵を伏せて待った義弘・忠恒はこの鬨の声を聞き、大筒を敵船に浴びせかけた。明軍船はたまらず慌てふためいて纜を切って逃げ出す。これに火矢を浴びせ、海上は猛火災となり、160余艘灰燼と帰した。焼溺するもの千を超え、逃れ得たものは悉く陸にあがり、義弘・忠恒これを追い討った。当地区の明水軍は壊滅、後方連絡路を確保した日本軍の進軍が可能となった。以降も日本軍は陸・水共同で明水軍根拠地をつぶし後方連絡を確保した。

義弘・忠恒は8月13日南原にいたり、日本軍は南原城を攻めんとしたが、西北の全州城に大敵が控えていることが判明した。日本軍はこれに対処しつつ、猶南原城を攻めんとしたが、対処の引き受け手がない。そこで義弘は?(きゅう:くじを選び取る意)を拈(つまむ・ひねる:指先でつまみとる意)ンでその任にあたる。15日夜、日本軍南原を落とし、残軍は全州へ逃れ、これを義弘残らず撃ち、日本軍そのまま全州へ迫る。8月下旬、全州の守備兵逃れ去り、空き城に入場した。左右両軍の会議の結果、慶尚道は義弘が民制の標榜(告知板たてること)を担任し、民大いに喜ぶ。

10月10日全羅道の海南、忠清道、全羅道を巡撫し、10月28日慶尚道の泗川城(新城)に入った。新城は秀吉の命令で、長宗我部・伊東・島津忠豊・秋月・垣見・高橋主繕正・中川修理等が築城していたが未完であったので、旧城(旧館ともいう)に移り、一月後に新城に移った。本丸に忠恒、二の丸に義弘が居した。新城は旧城から4.5km、3面海(船津湾)に接し、一面が陸地に続く。前に望津、永春、昆陽あり、左右に金海固城あり、高橋主膳正、筑紫上野介之を守り東陽に兵糧を積みて、無双の要害なり(野史)とあるが、船津湾から海南島に通じるだけでなく在朝鮮日本軍の後方基地である釜山と順天との中間にある要衝であった。

12月20日、明軍の侵攻近し、と判断して出城を設けた。晋州川の手前の望津に新設、守将寺山久兼。朝鮮の兵が使っていた永春城・晋州(晋州川の対岸)城・泗川旧城を修築し、永春の守将川上久智、晋州の守将三原重種と箕輪治右衛門。泗川旧城の守将は唐島で病死した島津彰久の家臣で軍代の川上忠實、泗川旧城の検使(監督・指導、目付)相良玄蕃助・勝目兵右衛門。晋州城は大河を隔て孤立しわずかな兵を出して守る地ではない、と明軍の蔚山攻撃を受け、退去を命じた。

慶長2年12月、蔚山城の加藤清正軍、明軍20万に包囲された。清正は忠清道を転戦したのち築城に着手したのは11月であり、築城並びに物資集積未完を衝かれ、水と飢え加えて猛烈な寒気・氷雪による凍傷に苦しみ、落城寸前となるが、慶長3年正月日日本軍の援軍到着により、明軍包囲を解いて撤退し、窮地を脱出した。義弘は検使役垣見和泉守に行長等の救援に加えて貰うよう申し出るが、泗川防衛に万全を尽くすべしと、却下された。

蔚山救援と義弘の本気

垣見和泉守に救援申し出を却下された義弘はひそかに本田助左衛門・敷根仲兵衛に軽卒100名をつけ、熊川にいた忠豊のところへ行かせ相談、忠豊は同意して、彦陽に向かい、小早川・吉川等に掛け合い、その一隊に加わり(正月元旦)、3日敵は忠豊の鋭気を恐れて逃れ、彦陽を落した。これを聞いて蔚山包囲の明軍は援軍到着、一転わが退路を断たれる危険を感じて退去した。義弘は申し出を却下されても諦めない。他の方策を本気で追求した。それは、敷根仲兵衛を忠豊のところに出し、救援の一役を担わせること、であった。義弘は堂崎や木崎原の戦いなどで家臣の危急を見捨てず、身を挺して(戦いに勝ち)守ってきた。その周りにたいする意識並びに行動性向は、朝鮮で日本を背負って戦う仲間、友軍の危急にまで広げられている。義弘は友軍の危急を自らのことと感じ己の為すべきを断行する性向の持ち主で、日新斉の教え「主従一心」から「薩摩一心」、いまや「日本一心」を体現している。自分さえ、自分の部隊さえ良ければ、という垣根を作る思いはない。文禄の役の日本一の遅陣を晴らすのは戦いでしかない、豊臣政権へ貢献できる機会は逃さない、という思いもあったであろうがもっと純な思いが勝っていた。そのことを一番分かってくれているのが忠豊であり、敷根仲兵衛であった。忠豊は亡くなった義弘の弟豊久の嫡子で義弘は甥の忠豊を可愛がり忠豊は叔父の義弘を慕っていた。文禄の役で春川城救援を義弘に依頼し、義弘は即救援に駆け付けた。敵は逃げ去り、義弘が去るとまた攻め寄せた。しかし、その状況から学んだ忠豊は攻囲を自力で粉砕し、二度と手出しさせなかった。忠豊は救援軍に加わるに当たって義弘の真情をしっかり説明し、小早川・吉川らは良く理解してしかるべき形での参加を認めたに違いない。敷根仲兵衛は文禄の役で甲山の清正に撤退を勧めに行く連絡役を買って出て、見事に難役を果たした。義弘は気持ちが通じ合い、自立・独歩の精神の持ち主である二人ならやってくれる、と信じていた。

7月明の大軍、晋州川に進出するも空しくとどまる

明の大軍、3軍に分かれ日本軍に向かう。東路軍18万目標蔚山、中路軍20万目標泗川、西路軍18万目標順天。この情報をえた義弘はわが軍は圧倒的に少ない。この大軍を迎え撃つには望津・永春・泗川旧館・泗川新城に散在しては不可。要害の地泗川新城に纏まり城郭を堅固にして待ち受けるしかない、と決意し、それにしては新城には不備である。その手直しが未だ必要と判断した。これを受けて望津城主久兼(部下200人)は、明軍の役夫を襲い、放火・山焼きし、諸所に銃を発射し、紙の旗を立て伏兵に見せかけ、川水浴中の明兵を伏兵で襲い数百人を殺す等創意を尽くして敵に警戒させ、晋州川を越えさせなかった。泗川新城修復の時間を稼ぐためであった。野史は明軍川を渡ること能わず空しく数月を過ぐ此間泗川城(新)全く功を終わる、とある。大軍を迎えられる、銃の威力発揮を主眼とした修築に今回は重点を置いたに違いない。そして義弘は久兼の旺盛な使命・役割意識に感謝しつつも大事な命を泗川での決戦に使わせるため、進行中の企画(後の郭國安内応)を胸に命あれば泗川に下がれ、と固く(野史のまま)申し付ける。義弘は久兼の裁量通りにさせると、新城での戦いに最大限貢献するため。敵大軍を引き付けるためにすべてを使い切る恐れがあると判断したに違いない。

泗川の戦い

明の大軍、望津城・永春城・昆陽城を占領

泗川の戦い経過図

義弘は泗川の陣中に永禄2年薩摩京泊に来て、時に24歳、家臣となっていた汾陽理心(国名郭國安)を帯同していた。彼は理心に明軍への偽りの内応させるための第一歩として、それとなく明軍に理心の存在を知らしめた。明軍副将茅國器の部下諸葛?が郭國安を承知しており薩摩坊津で会った、と諸将の前で証言した。明軍諸将は喜び、内応させようと「20日望津の営を焼き、粮(かて)を焼いてこれに応ぜよ」、との文を送った。理心は「今月の20日糧米を焼かん、煙を見ば川を渡り望津を打つべし」との返書を送った。義弘は持久戦・漸減戦では圧倒的に多い敵の思う壺に嵌る、決戦で片をつける。そのため第一段階として明軍に一人残らず川を渡らせたかったのだ。一方明軍は大いに喜び20日をまった。20日夜義弘の命を固く守って、久兼は望津を焼き泗川(新)に帰った。明軍は争って川を渡り望津に入る。これを見て川上久智も永春を捨てて泗川(新)に帰った。翌日明軍は昆陽を攻め、伊集院忠真・北郷三久進んで退き泗川に帰る。明軍は国安の手柄とますます勇み前掛かりになる。この前掛かりこそ、次の第二の段階として明軍を泗川に詰めかけさせ鋭気の衰えるのを待って一挙に決をつけようとする義弘の企図であった。

ここでの特筆事項

義弘が汾陽理心(国名郭國安)を帯同した用意周到さという先見洞察性というかも注目する必要がある。役立つか否か確証はないが、何か使えるかもという発想に見るべき点があると思うからである。

川上忠実、泗川旧館から後退、新城に帰る

川上忠実は永春・望津・昆陽城が退いても下がらない。望津・永春から旧館は8~10km、郭國安の内応による成果を拡充し、明軍がその気になればその日のうちにも攻めかかれる距離である。なぜ明軍は28日まで一週間もとどまり続け、旧館を攻めなかったのか。一方忠実は28日までとどまり、検使(守将の監督・指導、目付役)の発議で後退した。義弘は頻りに下れと言っているのに聞かないのはなぜか。

明軍は旧館の防御の性格、前進陣地か本格陣地か、の見極めのため一旦停止したが、3城の離脱収容状況、旧館ではなく新城に向かう、から前者と判断し、旧館から下るのに付け込み、恐らく救援が駆け付けるであろうから、明軍に有利な旧館南方の原野付近で、後続主力も投入して、諸共に破り、その勢いで泗川新城に攻めかかろうと考え、忠実軍の動向を見張った、に違いない。忠実は敵が攻めかかって来るまでは下るべきではない、それまでの日数を稼ぐことと下りながら敵を前に々に引き出すこと、そのために自分以下が全滅するまで戦う、と覚悟をきめて、睨みあいをした。義弘は頻りに下るよう命じていたが、28日になり、流石に検使二人が動いて、忠実と相談して、夜後半に下がることに決め、夜半に飯を炊いた。この炊飯の煙は失策ではなく、ただ黙って後退を成功させ、明軍を空振りさせてもつまらない、という忠実の価値識もあって、どうせやるなら役割を最大限に果たす、敵を攻撃させる、ための体を張った囮の意味もあった、であったろう。

明軍は後退を察し、数万で旧城を襲った。守兵は突出して先頭で城壁を攻め上る敵将李寧、盧得功をうち、敵の攻撃をとん挫させ、そのすきに城を離脱した。明軍はこれを追うが??(読み:しょうう、地名なのか土地の形状を意味しているのか不明であるが、文脈からそこしか通れない細い道を含んだ地域を指している、と解する)2km間は銃手を後にして安全に退いたが、原野となって明軍は後ろから追いすがりつつ、左右に回り込んで数を頼み弓射したので、死者百余人を出し、残余も多かれ少なかれ手傷を負って、泗川新城にたどり着いた。この最中に検使相良玄葉が命を落とし、それを伝え聞いた、先に下がっていたもう一人の検使勝目兵右衛門も引き返し、敵に切り入り討ち死にした。検使二人はすぐに下れ、一兵も失うなという義弘の命と忠実の己の役割を果たす信念との板挟みにあい、ここが死処と考えた、のであろう。厳しい実戦の中の武将の命がけを垣間見た。合掌。

城中本営に詰めていた図書頭忠長・北郷三久・伊集院忠真・種子島左近将監は己が営に帰り戎衣(戦闘着のこと)に着替えて救援に、と願い出るが義弘は深く制して一人も出さず、伊勢弥九郎貞昌に見てまいれとのみ命じた。

貞昌は甲冑を着ず徒歩で走り出て、川上忠実の敗れたのを見て、後軍に加わり殿した。この時、鷹の餌をとりに場外に出ていた鳥丸六右衛門重持は銃で先頭の明軍敵将を倒し、また物見(偵察)に出ていた押川郷兵衛は敵の首を得たが、互いに功を譲って争わず(註)。明軍兵を退く。忠恒これを追わんとし、みな追随しようとするが、義弘は明の大軍が後ろに控え、しかも川を渡って詰めかけているので泗川新城を攻めるのは間もなくだ。その時に一挙に打ち破ろう、と制し、諸軍これに従った。

城門口に達して、馬から降りようとした忠実は身に無数(36個所)の傷を受け、軍中に無傷であるものは一人もいなかった。義弘は櫓の上から、そのまま通らせ、忠実を心底案じる鳥丸六右衛門重持らが手助けして馬から下ろし、義弘自ら医術を施した。幸い致命傷はなかった。後日談であるが義弘は忠実を賞して景光の脇差を与え、帰国後、忠実は後退間に馬も傷つき、敵の馬を奪いそれに乗って帰った。帰朝の後その馬を鹿屋高牧野に放った。義弘・忠恒は馬二匹を与え、主人以久は500石を加増した。

明軍は悉く晋州川を渡り、川から望津の間(3里)に露宿していた。これを夜襲せんと、忠長・伊集院抱節の家臣、忠長・伊集院抱節、忠恒と順を経て申し出、最後忠恒が義弘に具申したが義弘は却下。敵は大軍で3里の間に集まっており、夜襲部隊が捉まって、殄(てん(音読み)、ことごとくの意)滅することは(兵力が圧倒的に少ない我にとって打撃が大きすぎ、)宜しくない。敵が近く新城を攻めることは必定で、敵は露営に疲れ我は嶮によって鋭気を養い、逸をもって労を待ち、その疲労の極まるのを徼(ぎょう(音読み)・求める(訓読み)、無理に求める意)てこれをうてば一挙に勝ちを得る。このことは掌をさすように明らかだ、と断言し、衆従う。

註:野史には互いに功を譲って争わず、とあるが、恐らく泗川新城における戦いの初太刀の功がいずれにあるか、ということを言っている、と思う。

泗川新城の戦い

明の大軍20万を静寂で迎える

明軍は 9月29日新城場外(城から14、5町)に立札を立て、「明日(10月1日)新塞を攻める、と予告するので彷徨することなく城を立ち去れ」と予告し、10月1日20万の大軍で予告通り攻め寄せた。明軍は驕り日本軍を侮っていた。義弘・忠恒は大手東を守り、忠長は北方鹽入口を守った。詰めかけた敵を出撃して打ち破らん、と守城諸軍は気勢を上げたが、義弘は二度城中を回り出撃を固く禁じ、銃の発射も固く禁じた。忠実を救う兵を出さなかったこと、忠実の後退を機に出撃させなかったこと、夜襲をかけなかったことと続く義弘の策略であった。明軍は忠実の旧城離脱には日本軍の救援や出撃があるはず、それを撃つ、と構えたいただけに拍子抜けした明軍は日本軍弱しと侮り、弱く見せ敵を驕らせるという義弘の策略に見事に嵌った。残すはその鋭気の衰えを撃つ機会の作為とその機に乗じることであった。

敵の鋭気を衰えさせる射撃

義弘は左の櫓に登り、忠恒は右の櫓に登り、指揮した。明将茅國器は大手を攻め、左右に各軍を従え、総大将董一元は中軍にあった。巳の刻(朝9時から11時)、明軍が壁に取り付かんとするときに、守兵は憤激して矢銃の発射を乞い、義弘はこれを許し、諸軍競って敵を斃し、その数幾千万。

この時の射撃の様子を野史は次のように述べている。大手門では忠恒公は櫓にあがり自ら銃をとり敵数人を斃し、また弓をとって射た、弓の弦が2度切れ、その都度おつきのものが繋ぎなおした。明軍は発貢(イシヒヤとの読みかなあり、矢先を石や銅・鉄などで作り熱するか弓にたいまつ等をつけたものであろうか)を櫓の上の忠恒に浴びせ、ために忠恒公を始めとして皆息絶えるようで、水を盛り櫓に上げて椀を浮かべ(忠恒公は)水を飲みつつ(銃を)撃ち、(弓を)引いた、という。鹽入門では彭信古が指揮して攻め、木槓(爆薬を詰めた密閉した堅牢な木製の火薬箱または硝煙壺のようなものか)を以て城門を爆破して破らんとした。忠長はこれを妨害しょうと銃を連発した。そのため銃身や棚杖(銃の一部あるいは銃を支えるものか)が熱して手に取れず、手巾を水に湿し拭って撃った。(狙ってうったためであろう)木槓が破れ、火が着き、多くの木槓が破れ燃え広がって爆発し黒煙空を覆い、震動した。併せて野史中に久国記・元貞記には、鉄砲にて敵の鹽硝壺をうち破りて焼き上げるという、(征韓録?の)追加には薬桶を大鉄砲にて打ち破るというを紹介し、また明の書(明史董一元伝)に賊(日本軍のこと)湟(ほり、城の周りの入江を堀と見立てているのか、)(のそばに設けた?)其棚(火薬を詰めた箱を載せたか)を毀(こわ)す、忽営中に炸裂し煙焔天に漲り賊勢いに乗じ衝き撃つ、古城援賊亦至る(この部分は私伝として古城の援兵いたることなし明史誤れり、と付記している)と、紹介している。この爆発について日本側は日本軍の射撃によるもの、としているが明は日本軍に棚を壊されと表現し、(飛び散った火薬に火が着いて爆発)という意を含めるにとどめている。射撃によって壊わされたとは明示していないが、私は日本軍の射撃によって壊わされた、と考えるのが自然だと思う。理由は一つ目、明軍は城壁を超える攻撃の進展に合わせ、城門を火薬を詰めた箱等を爆破させて破り、一挙に城攻めを促進しょうとした。このため、日本軍を見くびったのであろう、火薬を堀際に一時的に集め(明史によれば棚を設けてその上に置き)、そこから門前に運び、爆破しょうとした、のであろう。そうするとこれは日本軍にとってはまさに眼下の作業であり、狙い撃ちの的である。忠長軍は門に詰めかける敵兵及び火薬箱(棚に置いてある、門に向かった運ばれている、門前に据え付けている)を撃つしかも動きに合わせ早合(早打ち)射撃するのは自然の流れである。これだけ多くの量の弾が発射されれば狙ってなくても火薬箱に当たる確率も高かった、であろう。また二つ目、島津はどの部隊でも狙撃の腕前の高いものを揃えている。例えば忠実後退時に鳥丸六右衛門重持が敵将を斃した例。これは、今までの戦いで見てきたところで拾い上げればきりがない。もうひとつ、後の話になるが、順天に封鎖された小西行長救出のための露梁津の海戦後、義弘座上の船が引き鹽で動けなくなり、明船が近づき熊手をかけて引こうとするので銃で撃った。すると明軍は手だけを出して熊手を引こうとしたので、薩軍に名手多くその手を狙って撃って過たず、敵は恐れて退去した(以上野史原文(意訳))。狙撃も早打ちの腕前も確かであった。ここに誇張はないと信じる。

火薬箱の爆発炎上は明軍を大混乱に陥れ、その鋭気は削がれ、日明の勢いは逆転した。この功労者は忠長(軍)である。忠長は兵のみならず火薬箱にも注目し、これを自ら狙い、家臣に狙わせた。義弘のいう敵の鋭気を衰えさせ、勢いを逆転させるために何をやるべきかをその状況の中でとっさに考え実行した。また火薬の調合・取り扱いに習熟していたので爆破による門破壊の危険性を瞬時に判断出来、これを妨害するだけでなく、火薬箱を破壊させて、その威力を敵に向かわせようと発想出来た。

島津軍勢いに乗じ、門を開いて撃出す。

諸軍出撃を何回も乞うたが義弘は許さず、憤怒してやまず。機至り義弘は出撃を命じた。扉の片方が開く(片方は閉めたまま)と同時に諸軍競って駆け出した。島津軍は城を空っぽにして出撃し猛烈な勢いで明軍を切り裂き、逃げるを追って、敵を斃した。その数、数え切れず。

忠恒の働き

忠恒は西の門より出た。志は先駆にあったが、家臣等は急速にかけるべきではない、と轡や鐙を離さず、野に出て手を放した。忠恒は単騎突出、家臣追うことが出来ず、敵は忠恒を撃たんと攻め寄せ、戦っている間に家臣が追いつき、加勢しあるいは乗り捨てた馬を届け、また忠恒突出して戦い離れた家臣が追いつく加勢する、というような経過を辿った。忠恒は乱戦の中に突進しては戦いつつはぐれた味方を糾合していつの間にか北門を攻めた彭信古軍を蹴散らし、3000人を数十人に減らしていた。思わず知らず忠長軍への圧力を減じていた。

茅國器軍横入(城乗っ取り)を狙う

新城の西北の丘にあった万余の茅國器葉邦榮軍は日本軍が総出撃をした背後側を衝き、或いは空っぽになった城を乗っ取るべく攻め寄せてきた。正面の圧力減を感じていた忠長はこれを見て、にわかに軍を引き返し、わずかな手勢で川流れに臨んでこれに対した。茅國器軍は攻め寄せ、先隊が破れそうになり、忠長は檄を飛ばして先頭に立ち、自ら戦ったが、衆寡敵せず危うい状況に陥った。この頃、樺山久高、島津忠在、寺山久兼、川上久首、新納忠増、新納久宜、川上久智、二渡重利等は北嶺に登っていた。茅國器軍の動き、忠長の動きを遥かに見て、敵の後軍(兵站関係)がいるはず、これを撃てば大混乱するはず、とこれを探し、矢砲をもって撃った。後軍は驚愕して動揺・混乱し、それが茅国器全軍に広まって手が付けられない状態になった。この機を逃さず忠長は茅國器軍の前を撃ち、伊集院抱節も駆け付け、共に撃った。茅國器軍終に破れて旧館に向けて走る。忠長、抱節、北嶺から駆け下りた久高、久兼等も加わり、逃げる明軍を追撃、功あり。

追撃

忠長軍は大山三次綱宗が間道を使い逃げる明軍の後ろに廻り力戦し傷を受けた。これを久智・久兼が救い、百余人を斃した。新納久宜亦進み敵を追ったが、返ってきた敵が急に襲い、窮地になったところを、久智が鉄砲で撃って斃し助けた。忠恒軍は敵を追撃して、旧館を過ぎ、永春の手前まで来たところ、細流、水深深く渡渉不可の石橋を蕫一元の軍5百が守り後退路を確保し、追撃を防いでいた。先に渡ろうとしたものは矢を雨のごとく発射され傷ついて渡れない。久智は敵の中で弓を良くいるものを狙い鉄砲で倒させ、真っ先に石橋を渡り、抱節軍が続き、敵大いに破れて逃げる。忠恒は乗馬にムチ打ち先頭に立つ、馬倒れ、忠長の臣が馬を起こし、忠恒亦この馬に乗って晋州川に至る。ここに至ると忠恒軍と忠長軍が入り混じって追撃している様子がよくわかる。水に溺れる者万を数え、敵は川向うに逃れ日暮れにさしかかり追撃を止む。本日斃した敵は三万八千七百余溺死山林野に死んだものの数知らず。

この夜、泗川の原野に馬験(大将の馬側に立てる印)を立て、兵を集め、義弘は大将位を忠恒に譲り勝鬨の儀式を行い、最後に秀吉から拝領した小泉の甲に付け替え三々九声を皆で唱和した。

泗川の戦いの特筆事項

義弘が目指した勝ち方は

泗川の戦いを追いながら、最後まで答えにたどり着かなかった疑問がある。それは義弘が目指した戦い方は何か、すなわち義弘がやろうとしたのはせん滅戦指向の釣り野伏なのか否かである。島津の戦いを祖父忠良から追い始めて釣り野伏が島津の士風であると気づき、いつの間にか釣り野伏に注意しその深化(せん滅指向)に心を奪われていた。これから始める泗川の戦いは釣り野伏のせん滅戦の仕上げと思い始めていた。

ところが明軍が悉く晋州川を渡り、川から望津の間(3里)に露宿して、これを夜襲せんと、忠恒以下が義弘に具申した際の義弘の発言(要約)―敵は新城を攻めることは必定である。ならば、攻めさせて、鋭気を削ぎ、一挙に打つべきである。(どうやってその鋭気を削ぎ一挙に勝つかに全努力を集中するべきである。)夜襲は利も大きいが20万という大軍に飲み込まれてしまうリスクは大きく。その場合圧倒的に少ない我の方のダメージがより大きく、新城での決戦がそれだけ不利となる。―をよく考えると、その答えに行き着いた。即ち敵は攻めてくることが明白でしかも全軍が前かかりであり、そうなると敵後方を恐れつつ敵前方部隊を叩く必要もなく、前方部隊とたたかいつつ後方主力を釣りだす必要もない。また骨を断つために肉を切らせるリスクを冒す必要はない。これに対し、木崎原や高城川の戦いでは目の前の敵を斃すと同時に義弘が全力を挙げて出方不明な敵後続主力を釣り込み(引き込み)、わが身を餌にするというリスクを冒さねばならなかった。また沖田畷の戦いでは家久は我に有利で、敵が必ず攻めてくるところに待ち構えて、敵の大将竜造寺隆信を釣りだし(前に詰めかけさせ)狙い撃ちした。戸次川の戦いでは我に有利な戦場を選び、釣りだして戸次川を越えさせ、さらに敵第一線、後続主力と釣りだして巻き込んで破った。せん滅指向の釣り野伏では敵後続主力をいかに釣りだすかに眼目があり、そのためにリスクを冒さざるを得ない。

従って、泗川の戦いは必ず攻めてくる、しかも前掛かりの、敵大軍に攻めさせて気の転換を図り、我は敵釣りだしのリスクを避けて戦力を温存し、決勝点に持てる全戦闘力を一挙に集中したせん滅戦である。釣り野伏腹案で始まって、敵の出方をみて、一挙せん滅戦に移行した、島津の士風である釣り野伏という型にとらわれない守・破・離でいえば離に相当する融通無碍な戦いと結論付けたい。

家臣の自立と士風の結実

泗川の戦いでは義弘の命を受け、自分が何を果たすことが期待されているかという役割意識を最高度に働かせ、やるべきと信じることを独断専行し、義弘の期待した効果を超えた働きをした家臣たちが目立つ。例えば、明大軍が押し寄せて来た時、いまだ泗川新城はこのような大軍を相手にするには、要害ではあったが、手を入れる余地大であった。晋州川に臨む要衝望津城を守る寺山久兼は放火・山焼きをし、或いは兵の川水浴中の習慣をつかみ、入浴場所に兵を伏せ襲って数百人を殺す等あらゆる手を打って敵大軍が晋州川を渡ることを妨害し、敵がとどまっている間に泗川新城の修築を終わらせた。旧城を守った川上忠実は義弘の後退命令を聞かず、永春・望津・昆陽城が退き、明軍が晋州川を渡り占領しても下がらず、28日まで一週間も、覚悟の睨みあいをして日数を稼ぎ、全くの自力後退で、100名余という死者をだし、自らも満身創痍で帰還した。しかし新城からの救援や出撃もない自力後退で明軍を後方部隊も詰めさせる等前掛かりにさせ、日本軍を侮らせ驕らせる伏線を引いた。義弘は忠実の傷を自ら施術し、脇差を与え、のちに馬を与え、以久が500石加増(に関与する)する等手厚く賞するが、これは自分の期待以上の成果に対する賞賛の意が深かったであろう。忠実は恐らく釣り野伏の釣りだしが己の役割と認識し、最大限の追及をしたであろう。義弘はこの間に、明軍の出方を読み切り、釣り野伏を脱して、一挙せん滅戦の腹を固めた、に違いない。次も同様に義弘の期待を超える成果の3つの例である。明軍は新城に攻めかかった。この時忠長は鹽入門を守っていた。明軍は眼下で木槓(爆薬を詰めた密閉した堅牢な木製の火薬箱または硝煙壺のようなものか)を以て城門を爆破して破らんとした。忠長はこれを妨害しょうと銃を連発し、木槓を壊し、火が着き、多くの木槓が破れ燃え広がって爆発し黒煙が空を覆い、震動した。それは敵の鋭気を削ぎ、全軍挙げての出撃の機となった。日本軍は総出撃し激戦となった。この時に新城の西北の丘にあった万余の茅國器葉邦榮軍は日本軍が総出撃をした背後側を衝き、或いは空っぽになった城を乗っ取るべく攻め寄せてきた。これを見た忠長は引き返し、これを止めようとして、全員討ち死にを覚悟して戦った。しかし、多勢に無勢窮地になったが、この時敵後方で大騒乱が起こりこれが敵全軍に広がった。この機に乗じ、忠長は攻撃に転じ、伊集院抱節の一軍も加わって敵を破り、勝利を決定づけた。その昔忠良・貴久の加世田城攻めで敵の増援部隊に貴久が後ろを衝かれ窮地に陥った時に忠長の祖父忠将が気づき素早く引き返して立ち向かい助けた。忠長は祖父譲りに戦場で周りがよく見えた。この敵後方の大騒乱は乱戦の中で気の利く一団がいて、詰めかけた明大軍の中に後方部隊がいるはず、と北嶺に登り、これに矢砲を浴びせかけたことによる。これが忠長の窮地を救い、敵を崩すきっかけとなった。その一団とは樺山久高、島津忠在、寺山久兼、川上久首、新納忠増、新納久宜、川上久智、二渡重利等である。久兼・久智はここでも顔を出す。この一団は誰かの指示なのか、そうなると敵の横打ちを予想していた義弘であろうが、或いは自発的なグループなのであろうか。今後さらに調べたい。

継承されてきた戦い(【滅私当千(万)】と【島津一心】)の士風と人育ての士風が本戦いのそれぞれの局面の家臣たちに結実されたように私には映る。この自分の頭で期待されている役割をおもんばかりそれに沿って行動し或いは自分の頭で推移を洞察し、考え、行動する、たとえ主君の意と違えても自分が信じる方を選ぶ、ことを自立と称する。

島津の士風を決定づけた銃の用法

島津では銃は士の武器であった。泗川の戦いでは島津のどの部隊も重要な場面で銃を使いこなして成果を挙げ、銃が島津の士風と切っても切れないものであった。島津の銃使用の特徴は以下の三つである。一つ目、狙撃。命中精度の高い射撃であり、色々な部隊・場面で発揮されている。特に緊要な局面で大きな効果を上げている。例えば旧城を離脱して退く際、川上忠実軍に追いすがる先頭の明将を鳥丸六右衛門重持が狙撃しその窮地を助けた。新城に敵が攻めかかったとき、忠恒や忠長が自ら銃をとり敵を斃した、特に忠長は木槓(火薬箱のこと?)を狙い、壊した。追撃において新納久宜は敵に襲われ窮地に陥っていた。この敵を川上久智が銃で倒し、助けた。追撃において、永春と旧城の間の細い川にかかった橋で敵が弓を多射して通れない。その中で特に弓を良く引く者を銃で狙わせ斃し、久智が先頭で突入した。

二つ目、早打ち(早合)。銃の構造上、銃口から弾と火薬(調合済み)を込める方式なので、撃ち終わって次の弾を込め、狙って射撃までの時間がかかり、敵の急な行動に追随できない欠点があった。従って士が射撃している間に、1から数人の従者が1から数丁の銃に弾を込めて、準備する等チームとしての練度を高めていた。例えば新城を明軍20万が攻め寄せたとき、忠長は敵の動きに即して連発した。このため熱で銃が触れなかった。

三つ目、部隊としての銃使用の高練度。川上忠実は旧城からの離脱時に??(読み:しょうう、地名なのか土地の形状を意味しているのか不明であるが、文脈からそこしか通れない細い道を含んだ地域を指している、と解する)2km間は銃手を後にして安全に退いた、とある。敵の動きに即して後ろを守る部隊として、どういう動きにも対応できる早打ち(早合)や火縄の防湿・点消火等の工夫があったに違いない。文禄の役、甲山にあった清正に撤退の命令の連絡隊派遣に当たり、義弘は敷根仲兵衛に銃手200名をつけ無事任務を達成した。400kmの遠方長期間の独立行動、周りは敵、何が起こるかわからない時である。島津の部隊としての銃使用の練度の高さとそれへの自信がうかがわれる。そして同じことが、窮地に陥った蔚山籠城の加藤清正救援でもいえる。敷根仲兵衛に100名の軽卒をつけたが銃手が主であったであろうから。 トッへ戻る

和議への動きと露梁津の戦い

10月8日、殿下の使いが泗川に来、明・朝からしかるべき人質を取れば和議を約するという緩やかな条件を示し、加藤清正・鍋島・毛利・立花・高橋・小西・島津(義弘)・黒田は二軍に分かれて釜山を守り、その他の軍は11月15日を期して帰国せよ、との命を伝える。太閤秀吉は8月18日亡くなっていたが、遺言で秘密にされていたため、公にされず。

10月21日(または17日)、茅國器の弟渭濱を質として明との間に和約なり、朝鮮とは王子を質とすることで和約した。これを受け、義弘以下は泗川を出て興善島に移って、順天の小西らを待った。しかし、殿下の薨去を知った明・朝は恨み重なる泗川の義弘の引き上げの機に乗じることができなかったので、順天に狙いをつけ、戦艦数百艘を順天の海口に屯してさえぎる構えを見せ、小西らは出航できない状況になった。

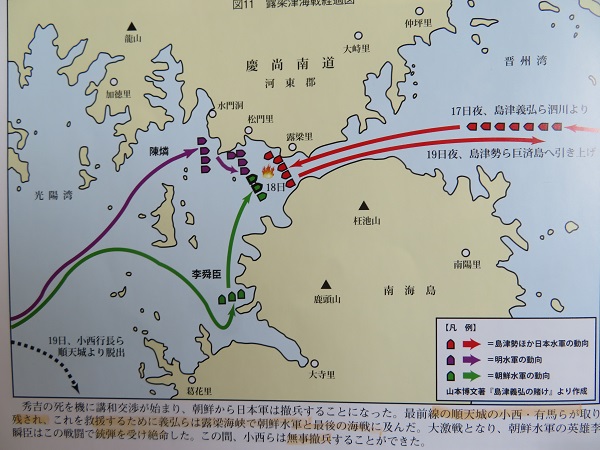

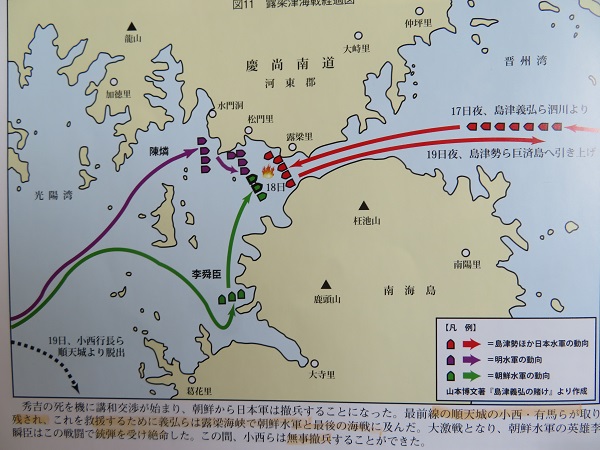

露梁津の戦い経過図

知らんふりして帰ることはできないと義弘は立花宗茂、高橋主膳正・寺沢志摩守に図り、共に協力して、11月17日、行長等が出航できるよう、援けに赴いた。18日午前4時ごろ、南海・羅梁津(南海島と朝鮮半島湾岸にはさまれた内水道で順天の出入口にあたる)で、待ち伏せしていた先頭の明船との戦になり、島津は発貢(泗川の戦いで明軍が使用,いしひやという読みかな)を発して、焼き破って200名余を溺死させ、その後の朝鮮船(李舜臣)も破り、続いて大船の集団が義弘の船を目掛け攻めきて矢砲を発し、火器(火のついた棒等か)を投じた。島津は向かえ撃ちながらも近づいて敵船に切り込み、次々に破り、終に敵は逃げ、朝鮮船4艘、明船2艘を奪い取った。島津軍は多くの死者をだした。立花宗茂、高橋主膳正・寺沢志摩守もよく戦い、この間に、順天の小西らは南海島の外を回り退いた。逃がす目的は達したので引き上げにかかったところ義弘の船は大船のため、動けない。これを見た明の船が引き返し、熊手をかけて引こうとした。島津はこれを銃で撃つと、敵は手だけを出してなおも引こうとする。島津は名手が多かったのでその手を狙わせた処殆ど命中し、敵は恐れて退去し、この隙に船を退かした。途中はぐれた家臣500名の収容に義弘は忠恒を向かわせようとしたが寺澤志摩守の言で5家を迎えんがためにこの難にあった、お世話になった行長ら5家で負担しては、という申し出があり、5家は20余艘を出し、収容した。

帰国と太閤直轄地始め5万石すべて回復

手間取ったが、すべてを唐島で収容し終えた義弘は行長等と昌原に至り、21日釜山に入る。全軍集合の約束を違え、諸軍悉く帰朝し、忠豊のみが椎木島で待っていた。日本軍の最後に23日釜山・椎木島を出て24日対馬、12月10日筑前今津に着き、ここで諸軍を国に返し、義弘は名島城に入り、太閤秀吉の薨去を小早川隆景・浅野長政・石田三成から聞き、豊前小倉から船で大阪に向かい、12月27日、伏見へ、29日、忠恒は三成とともに播州飾磨から陸路で伏見に入る。

正月9日、義弘は5大老に召され登城、5大老から正宗の刀を給い且つ薩隅2州にある太閤直轄地、石田三成領、細川幽斎領、島津忠辰から没収した領地計5万石をすべて給う。

慶長の役凱旋後の大業

これは太閤検地以前の旧領回復であり、祖父日新斎(忠良)以来の努力の結晶である薩隅日統一の回復であり、日新斎遺産の回復であり、太閤検知により領内に打ち込まれた豊臣の楔という負の清算、であった。三成は秀吉の遺言、秀頼15歳になるまでは禄を与えるべからずを盾にこの賞を阻まんとしたが、家康は島津の功は異国本朝に類まれなり、古今無双というべし他例にすべからずと押し切り議決した。朝鮮の役後禄を賜ったのは島津義弘のみであった。しかも日本一の遅陣という屈辱を味わってからの巻き返しであった。日本軍の窮地を救うという古今無双の大功により領地を回復したが、島津だけがこの栄に浴せたのは泗川や露梁津における島津の大勝・大功に基づいた家康の好意とこれを招いた義弘の【何か】によって成された大業であった。

豊臣の楔

家康には優れた武将ならではの目利きがあった。家康には泗川の戦いで大軍相手に勝ち切ること、撤兵の最後順天を囲まれた際の自力で脱出すること及び最後の一人まで釜山から無事に帰させることの困難性が見えていた。それゆえに家康には「(義弘は)泗川の大勝で和議・撤退の道を開き、自ら進んで露梁津に赴き、その戦いで敵の制海権を奪うとともに小西ら5家軍を脱出させた。これが無ければ多くの日本軍将兵が無残に命を落としたであろう」とはっきり見えていた。そこにはみえるからこそ難題を解決した泗川の殲滅戦略、露梁津の挺身救難及びそれ等のもとになった戦いと人つくりの士風への共感や(義弘への)畏敬があった。これらは家康の好意の中の重要な部分を占めていた。その重要部分とは義弘の【武徳】(武将としての部下に対する優れた感化力や影響力(優れた統率力)が、敵を含む周りの関係者へ並びに世人に及ぼす好作用のこと)を感じる心ではないか。私にはそう思えてきた。

家康の好意とこれをもたらした武徳についてまだまだ考察を重ねなければならない。ここを深堀するため、以降つとめて家康の好意に光を当てて関連を拾うことにしたい。

忠恒は正4位少将に任ぜられ、長光の刀を給う。義弘は宰相に任ぜられ維新斎と号す。

家康の好意

4年(1599)正月5日内大臣徳川家康は義弘邸に来邸、私的に太刀を義弘・忠恒に給い、本田忠勝・榊原康政・井伊直政従い、時服10宛・太刀一腰・馬代を義弘に献じ、3人を義弘に引き合わせた。義弘が伏見で銀300貫目を借用していたことを家康が聞き、判金500枚を給う。ほどなく家臣が銀を薩摩より届けてきたのでこれを辞した。そうすると家康は貸元に島津は数年の朝鮮の軍労で金を借りたが、大功を立てわが朝の聲誉を異国に挙げた。ので利息を辞せよ、と命じた。

トッへ戻る

庄内の乱

起こり

豊臣政権・秀頼のひざ元伏見で一大事が勃発した。こともあろうに4年3月9日、忠恒が3代続けて国老という島津の重臣であり、豊臣御朱印8万石の大名である伊集院忠棟幸侃を伏見の屋敷での茶席に招いて誅し、その子忠真は庄内都城にあって立て籠もり叛いた。義弘は伏見にいたが、義久は乱の起きる前の2月28日暇を得て大阪を発して鹿児島に帰っていた。

野史には幸侃は侫奸で、秀吉の西征に真っ先に降伏し、秀長の陣に人質となり、以降も伏見にあって、秀吉とその側近に取り入り、要地都城を得んと画策して、検地を使い、都城を得て、8万石の朱印大名となり、朝鮮から伏見に赴く際忠恒と同行した三成は、以前に幸侃からさらに足場を固めるため忠恒の國老に忠眞をするように頼まれていたので確かめると(聞かないなら)忠恒に鳩毒を盛るまで、だと幸侃が言ったのを聞いて、それを忠恒に告げ、忠恒は激怒した、という趣意のことがある。私は恨みや怒りに任せた誅殺ではなく、それと絡めて家督を継いで家を守る使命意識が根っこにある誅殺であると思う。ここは後程の特筆事項伊集院の落ち度で触れたい。忠恒には幸侃が秀吉とその側近に取り入り、虎の威を借るあまり、島津を食い物にしたうえ主家をないがしろにした、と見えていた。そして都城8万石は政権と距離を置こうとする義久ににらみを利かせる十分な位置・勢力である。これを工作して受けることは太閤の命とはいえ君臣の序の不弁(わきまえない)であり、秀吉の命あれば義久をうつという逆臣の表意である。その棘を抜くのは秀吉薨去後の今、と義久の同意を得て決行したのであろう。以上は朝鮮在陣間に太閤検地のため三成から命ぜられ、義久から遠ざけられた義久側近の重臣らから得たところの義久の考えによるところが大きかったであろう。

義弘は太閤検地で幸侃と足並みを揃えており、息子の忠真は女婿であり、この件は茅の外だったであろう。

そしてこの乱は後で述べるが前田利家が死去し、石田三成が表舞台から去り、秀吉の遺命が崩れた直後の幸侃誅殺が端緒という点に注目すると秀吉流統治が齎した危機(既述・島津の降伏)との決別であった、といえる。

忠恒は誅殺のあと3通(徳川家康、石田三成、寺沢広高)の書状を書き、命を待った。三成は激怒し、陪審と雖も朱印の大名であり、告(つげ)ずして殺すは過ち無きにあらず高雄山にて蟄居し罪を謝せ、と命じ、忠恒は従った。家康は大老と議し幸侃陪審にして大罪あり、これを誅して何の罪があるかと決す。忠恒高雄を出て伏見に帰る。幸侃の臣等忠恒襲撃との噂あり、これを迎え警護するため家臣の伊奈令成に騎馬の士百人をつけ派した。また家康は井伊直政を屋敷に派し、幸侃の臣が騒ぎを起こすかもしれない。その場合造営のため関東の士2万がいるので、これをもって助けるから安心しろ、と伊勢貞昌に伝えさせた。

幸侃の妻からの知らせは都城に3月20日に着き、忠眞は都城及び12の塁を築き立て籠もった。これより先に忠恒の知らせが義久に閏3月3日届き、義久は素早く領地庄内(都城)との通行を断ち、庄内を囲むように近辺の外城に信頼できる家臣を移し或いは増派して封鎖した。

庄内は広い平野の盆地であり、中央に東南に流れる大淀川があり、北は霧島連峰の裾野につながる。大隅各地からと日向からの通路が集まる要衝である。都城はその中心である。都之城(本城)はその中央南方にあり、それを守るように12の塁(砦、外城)が通路上の要害の地に設けられている。庄内盆地は懐が広いので、基本的には勢力の分散を避け一正面に集中し、塁をひとつづつつぶさなければ本城攻めにかかれない、という長期戦の覚悟がいる。また本城と塁間は1里~3里、及び本城西・北・東側に位置する9塁は山野が入り組んだ谷が多く、また近い距離にあるので、連携が取れやすい。攻撃側は攻める軸上の塁や隣接した塁の手当て及び他塁や本城からの出撃対応が必要である。本例は敵の塁相互の連携が取れる状態で攻撃軸を設定すれば挟まれて分断撃破され痛撃を食う、という教訓を残す。

義久は忠恒の帰国を要請した。家康は快く了承し、伊集院忠眞討伐を許し、栗毛の馬を給い、5月忠恒は公儀支援のお墨付きを得て帰国した。忠豊改め豊久も帰国した。

順調な緒戦

6月上旬、忠恒出陣、菱刈真幸を経て、東霧島金剛仏作寺を本営とする。従うは庄内盆地を囲む外城守備を除くオール島津の精鋭。23日北の一角山田城を攻め一日で落城させ、忠恒山田城に移る。同日南端の恒吉城を攻め、25日夜落城、寺山久兼守る。

忠恒は家康に喜入久正に図をもたせ戦況報告。家康は来年3月糧が尽きれば敵は自ら敗れるだろう。忠恒急がず、龍伯よろしくこれを制せ、と指導。

家康は九州の諸将に島津応援を命じ、寺沢広高、太田飛騨守、高橋右近(縣城主)、秋月種長(高鍋城主)が当初から来援。家康は山口勘兵衛直友を7月9日遣わし、縮布百反・帷子衣百枚・鏃3千を忠恒に給い、兵が不足すれば援兵を出すとの書、忠眞との和をあっせんするとの密旨を伝える。

膠着

7月に入り、忠真軍は13日野々美谷付近の忠恒軍に対し、志和池・高城の城兵が出撃して破り、30日山口城兵は霧島陣を出撃して襲い,伏せ兵を配した北郷軍を破る等神出鬼没に行動した。8月15日北郷軍は志和池城を攻めたが城兵は良く守り成果に乏しかった。7・8月は敵にいたされ攻めあぐねた。

9月10日忠恒は都之城を直接攻め落とす方針を強行し敵塁を落とさずに進んだ。村落焼き討ちをしたため、出撃してきた忠眞軍が都之城へ引き返すのを追おうとした忠恒軍の後ろを安永・野々美谷の城兵が攻めかかり、これを破ると梶山・勝岡城兵が加わり、これを破ると高城城兵が救いに入り、これも破って野々美谷城に攻めかかったが目的達成には程遠かった。依怙地になった忠恒は再び都之城を攻めんとしたが義久が頻りに止めた。気勢ばかりが空回りし、敵を見下して足元を見ない戦いぶりで敵に致され本筋を見失った。

10月5日、忠恒大軍を用いて志和池城の大攻囲戦、本営を森田に置き、高楼を作り見下ろして銃を昼夜を分かたず発射し、城中大いに苦しむ。疲れと飢えを待つ作戦に切り替える。この成果が出るのは年明けとなる。5年(1600)年正月4日忠恒は、忠真が兵糧を川を使って、上流から流したり、三百余名で囲みを破り運び込もうとしたが、すべて遮断した。万策尽きて、2月6日志和池城降伏、その他の諸塁も降伏こそしないものの糧を食い尽くし飢えや疲労に苦しんでいた。

この間にも忠恒軍は忠真軍に翻弄され手玉に取られる

10月16日高城城主軍を率い、川隈に来て、森田に向け銃を連発、小癪なと平田・北郷軍が川を渡ってこれを追うが伏兵に嵌り戦死者三百余名。

12月8日、安永城兵、山田城を40名で攻め、種子島軍200が討ち出て深追いし、伏せ兵に撃たれ泥沼にはまって百余人戦死。また安永城中に枯れた竹や茅を山のように積み、これを焼き、これを見て安永城既に落ちたと、忠恒軍出動、安永城に近づく時、伏兵がその後をうち、城兵出撃して破り、霧島に向かって退くところを追撃された。

家康の調停と忠真の降伏

家康は戦を納めるころ合いと判断し、再び山口直友を遣わした。忠眞の罪を免じ生きられる土地を与えることを条件に、忠恒不服なら越後川中島に封じるとして、龍伯・忠恒に提示、二人は家康の顔をたて、自らの領内で処遇するとして、誓紙を提出、直友は忠眞に誓紙を見せ降を勧めた。忠真は家臣の疲れや飢えから納め時と考え、かって直友に島津には奉公したくない、家康にどこかしかるべく仕官先を世話してもらいたい、お世話が叶わなければ意のままにと申し出ていたので、提示に異存なく、喜んで降を乞い、諸塁に命じて速やかに降らしめた。諸塁悉く降ったのを見て3月15日忠真は都之城を出、森田に出向き、龍伯・忠恒に謁した。島津は都城他6外城を北郷長千代丸に与えた。この時11歳であった長千代丸を元服させ、次郎忠能と名のらせた。忠虎亡き後都城から宮之城にうつされ幼き主君を盛り立ててきた北郷家はやっと累代の本領に復帰できた。忠真は薩州頴娃に移し、後刻2万石を与えられ、隅州帖佐に移り、母と弟を阿多に居させた。

特筆事項

戦い総括

忠恒は大将としてどういう戦略で勝つか、勝ち切れば良いが勝ちきれない場合が問題であり、同納めるかという戦略の筋あるいはストーリーがなく、かっこよく勝ち切ろうとしていた。忠真は父が撃たれた怒りと忠恒・義久不信に任せて突っ走り立て籠もりの先を読んでいなかった。両者とも小競り合い、目の前の勝ちにこだわり、本筋を見失っていた、という印象である。その中で北郷家家臣団の一途な戦いぶりが目を引く。

島津の士風

本戦いは日新斎の教えが試された、と感じる。両者の戦いぶりから「滅私当千(万)」のぶつかり合いであり「日新いろは歌:ふ:不勢とて敵を侮ることなかれ 多勢を見ても 恐るべからず」が実践されている証左であった。ほかにも「釣り野伏」・「銃使用」等ぶつかりあった士風の例は数えるほど挙げられる。また「薩摩一心」の崩れである、そこに忠恒・義久側にも忠恒側にも国を預かる者として「日新いろは歌:こ:心こそ軍する身の命なれ そろふれば生き 揃はねば死す」への配慮が欠けた面があったというべきであろうか。むしろそれがあったので「薩摩一心」を乱した幸侃の罪を重く見たととらえるべきであろうか。忠恒・義久は後者であるのは間違いない。

幸侃・忠眞親子の落ち度

私は両方だと思う。日新斎の教えという面から考えると伊集院の落ち度が見えてくる。幸侃の祖父忠朗は日當山(国分)の戦いで山上に砦を築、そこに本田薫親が気を取られている間に、樺山善久が生別府を奪い取り、海上路を確保して勝ちを収め薫親討伐に功があった。幸侃は石城(木崎)の戦いでは大木を切って川底に沈め、その上に大竹で浮橋をかけ、河川障害を克服し、勝利に貢献した。これらを代表例として伊集院忠朗・忠倉・幸侃の貢献があったから島津は薩・隅・日3州の統一ができ、秀吉の征西では幸侃がいち早く降伏に動いたから、今がある。それゆえに島津はその功を多として来た。秀吉に目をつけられ、秀吉流統治、他家の臣を自分にも仕えさせ、以て支配を徹底させるという二君に奉仕、の肝とされた。ここには相反の要素があり、落とし穴がある。以下は推察だが、幸侃は筑前・豊前攻めの際の義久の愚慮に対してはいち早く降伏を勧め、秀吉臣従後の、政権の求めに応えず、ゆるゆるの統治に対しては圧力をかける側に回った。それは本当に島津のためと信じたものであったであろうが義久は自分を見限り先手を打ってその先へ動いた、と受け止め、許せぬという感情になり、検地の都城8万石朱印によって牽制され、島津存続の危機感をもった義久はひそかに幸侃制誅を考え始めた。そして忠恒や側近らにその共有を図っていた、と言えないだろうか。幸侃(忠真も)は特に「日新いろは歌:る:流通すと貴人や君が物語り はじめて聞ける顔もちぞよき」という謙虚、「日新いろは歌;わ:私を捨てて君にし向はねば うらみも起り述懐もあり」・「日新いろは歌;み:道にただ身をば捨てむと思ひとれ かならず天のたすけあるべし」という臣の道に徹する生きざまを見せる必要があった。そうであればもっと違った展開になったであろう。危機に至らない知恵としての教えの「日新いろは歌:い:いにしへの道を聞きても唱へても わが行ひにせずばかひなし」という実践があれば、ここまでの島津同士で血を流すことはなかったであろう。

なぜ家康の好意か

調停に至るまで家康が好意を見せ関わったのはなぜか。という疑問が残る。以下は推測であるが、家康が天下取りのための実権をほぼ掌握した時点(後述:天下様と噂される家康の権力掌握)での大戦略ということでは勢力拡大・多数派工作や秀吉流との違いを打ち出すことや豊臣恩顧の大名揺さぶり或いは九州の諸大名に加勢を命じて、自分に従う意向の程度を見極める材料にした、と言って構わないと思われる。ただ家康個人の心情としてはそういう思惑を排した点があったのではないかと思う。家康自身が自己の人質という生い立ちや長い戦場経験から武将として君臣ともにその道を守るべきことを重視していたので口には出さないが秀吉流の二君に仕えさせる統治にはうなづけなかったし、幸侃の振る舞いにも快くないものがあり、忠真の忠恒への反抗を許すべきではないと考えていたであろう。また泗川の戦いや露梁津の戦を通じて島津に家康個人は武人として好感を持ち共感していたので頼むに足る、と考えていたであろう。この点については今しばらく追いながら考えたい。

第5章 徳川政権への臣従と島津の危機への対応

第1節 関ケ原役

天下様と噂される家康の権力掌握

秀吉は3年8月18日薨去し、心残りであった秀頼の成人(15歳)まで、5大老・5奉行で盛り立てるよう遺言した。その実態は5大老筆頭の家康と次に位置する前田利家が主となって協議して担っていた。慶長4年の正月は島津が5大老から朝鮮の役の戦功を讃えられ、5万石を賜う一方で秀吉の遺命を受け、正月10日、豊臣秀頼が大阪城に移ったことで秀吉後の政治情勢が動き始めた。大阪城には5大老のうち家康に次ぐ実力者前田利家が秀頼の後見人として控えていて、伏見(城)には家康が残留した。大阪と伏見という二つの中心を持つ2巨頭政治が出現し、これに三成を中心とする反家康勢力が絡んで、家康と三成は権力闘争を繰り広げこれを利家が牽制するが、閏3月3日前田利家が亡くなり、その夜加藤清正・黒田長政等の諸将が石田三成排除に動いたことで、三成は家康の屋敷に逃げ込んだ。家康は三成を佐和山に退かせ、一挙にバランスが崩れた。忠恒が幸侃を誅した(3月9日)のはこの直後である。家康は政務の実権をほぼ掌握し、この10日後秀吉の隠居城であった伏見城西の丸に入った(註)。このことで世間から「天下様」と噂されるようになった。

註:家康が伊達政宗らと婚を約したことが秀吉の遺命に違えること及び秀吉薨去後に家康が伏見城に入ったことを秀吉・秀頼という主家の城に入るのはおこがましい?、と三成等からとがめられ、利家と和約し利家の勧めで伏見向島に移っていた。

6月には諸大名を帰国させ伏見を無人として、大老家康と奉行3名(長束正家・増田長盛・前田玄以)が残る実質独裁空間を作った。9月9日家康は秀頼に伏見で会い、28日家康は大阪城西の丸に移り、10月2日秀頼側近の大野治長、奉行筆頭の浅野長政等を粛清し、冬には大老と秀頼後見を引き継いだ前田利長の北伐を謀り利長を政治服従させる等秀頼の周囲を弱体化させるとともに自己勢力の拡充を図る等権力強化の手を打ち続けた。年が明け、慶長5年、上杉景勝が三成と謀り、会津の西南に築城しているとの越後堀秀治の臣堀直政の報を3月に受け、4月1日その非違を正し、速やかな上洛を勧めた書を直江兼続に送り、10日使者に伊奈昭綱を派遣した。5月3日兼続の無礼な答書に家康は怒り、諸大名に出征の令を下し、一挙に緊張が沸点に達っした。6月17日、家康は三成の挙兵を促す意図で、会津征伐のため伏見を発ち、案の定7月三成はこれを討つため挙兵した。

義弘の初動

4月27日情勢の緊迫をうけ時機遅れにならぬよう、義弘は大阪城で家康に会い庄内の乱の調停を謝す。家康は景勝が上洛しない場合に会津征伐に向かうのでその際の伏見城の留守番を依頼。義弘は情勢の緊迫と家康の頼みを告げ、軍勢派遣と忠恒自らの出陣を国元に依頼するも義久は動かない。義弘は心情的に家康に傾きがちになる中で三成との縁に秀頼への忠心も疎かにはできない、と迷いつつも伏見城を守るのは公儀に従う大義であり、相当の兵が必要で、もし何かあって破られるようなことがあれば大きな落ち度である。島津存亡の時にこの落ち度は許されない。それにしても軍勢が足りない、このままでは動きようがない、と極めて武人の立場から現実的に動こうとし、国元の兵をじりじりしながら待っていた。一方義久は豊臣と徳川を秤にかけ中央の動きと距離をおくという政治スタイルに加えて朝鮮の役・庄内の乱の後遺症を癒す必要があったこと及び伊集院忠眞の動きに警戒する必要もあって関わろうとしなかった。忠恒は父を助けたかったであろうが、忠恒が動けば島津の旗幟が鮮明になりすぎるとあって岳父に倣わざるを得なかった。しかし義久も忠恒も軍勢差出を反対せず、出てゆくものは止めなかった。義弘の要請に応じ5月12日には島津豊久が出船し、6月5日に伏見に着いた。7月28日には帖佐の家老新納旅庵が大阪に着いた。

6月17日義弘は家康の出陣を山科で見送った。この機に三成は東西で挟み撃ちにせんと毛利秀元を総大将に挙兵した。この三成に誘われるが断り、伏見城へ赴く。しかし城主鳥居元忠・内藤家永は家康の命を受けてないと拒絶、旅庵を差し向けるが変わらず。三成から再び強い要請を受け三成にも理があり、手元の兵はわずか数百人、進退に窮して、やむを得ず西軍に加担することとし、7月17日秀頼への忠節を誓った。

義弘は国元からの軍勢の少なさに何度も軍勢督促状を送った。7月29日にはたまりかねて、[川道1]心あるもの、仕官していないものでも許す、至急参集すべしと領地である帖佐の家老に触れをだすよう命じた。これに応え伊勢貞成が帖佐の兵を引き連れ、このほかにも「維新様一大事」という触れを聞いて島津中から三々五々船で伏見を目指し集まった。中には陸路をかけ通して着したものもいた。島津挙げてというよりは義弘を慕う固い絆で結ばれた義勇軍とでもいうべき集団であった。それだけに関ケ原からの撤退には大きな力を発揮する。

伏見城攻撃から大垣城に入り、関ケ原布陣

7月18日西軍伏見城を囲み、8月1日鳥居元忠・内藤家長自殺し、落城。島津は少ない兵ながら敢闘し、貢献したが損耗も激しかった。西軍、家康軍(東軍)を追い討つため、濃州に進出し、岐阜城(城主:織田秀信、信長の嫡孫、西軍)を前拠とし大垣城(西軍主力)を本拠として体制確立を企図し、三成は8月11日大垣城に、諸将も前後して入城した。ところが三成は東軍の先隊福島正則等が8月4日までに福島正則の領地尾張・清州に集結していることを承知し、義弘に大垣と岐阜の連絡要地である須俣(須俣川と長良川の合流点付近)を守るよう命じ、義弘は大垣城から須俣に移り守った。この間にも加世田地頭(忠恒配下)太田忠好、富隈衆(義久配下)で朝鮮の役に従軍した相良長信・後醍院宗重等が夜を日に継いで須俣に至った。

一方家康は7月24日下野小山に着き、三成等の挙兵を鳥居元忠の急使で知り、諸将の去就を問い、福島正則らの先鋒を反転、西上させ、8月5日秀忠を宇都宮に残し、自らは江戸城に帰った。清州で家康の到着を待ち、一向に来ない家康の真意を訝しむ正則等は家康の喝を受け、8月23日岐阜城をせめた。西軍は石田・宇喜田等の軍を援兵に出すが江渡川で阻止され、西軍が前拠とした岐阜城は落城してしまった。東軍が江渡呂久の渡しを越えて浸出し、西軍は悉く大垣に退いた。須俣は取り残され義弘自ら救援して退かせ、大垣城外楽天に陣を移した。義弘は江渡呂久に赴き須俣に手を打つよう三成に申し入れるが聞かず、それどころではないと大垣に下がろうと急ぐ三成に義弘は大軍統率の徳のなさを感じ幻滅した。13日山田有栄が大阪より富隈衆を率いて大垣の義弘の陣に到着。

家康は秀忠には中山道を通り合流するよう命じて、9月1日江戸を発し13日岐阜城に入り、密かに岡山(赤坂)に陣した。これを見て義弘は家康は野に出て横腹を大垣城に晒している(大垣城の西北約4km)、まさに戦機である。自ら夜襲をするので戦果を拡張すべし、と進言したが、三成は弱者の戦法は採らないと却下。野史には義弘は三成の謀余りありて決断足らず。機会を失うこと誠に惜しむべしと惆(音読み:ちゅう、恨み・気を落とす意)悵(音読み:ちょう、がっかりする後に気が残る意)してやまずとあり、幻滅の思いをますます深くした。家康は岡山(赤坂)進出で一軍を以て大垣城を制し、主力をもって三成の居城佐和山を抜き、大阪を衝くという構えを見せた。家康には秀忠の遅延という弱点もあったので待ちたいところであったが、秀頼の出馬によっては東軍内秀吉恩顧の大名の動揺も考えられ、城攻めを避け城外におびき出して一挙に決戦しょうという狙いの方が強かったようであるが、三成は大阪に出られては打つ手なし途中で遮ろうと14日の夜大雨の中、密かに全軍大垣城を出て南宮山の南を通る間道を使い関ケ原に陣を構えた。

15日未明三成は関ケ原北方の北国街道沿いの笹尾山に、島津はその南、天満山の東麓小池村に、小西はその南、宇喜田秀家は天満山の東南麓に、小早川秀秋は右翼松尾山に、吉川広家・毛利秀元は南宮山に布陣した。総勢10万8660人。一方家康は三成等の行動を察知し、深夜に行動を起こし、夜明けには先鋒福島勢が関ケ原に至り、北国街道沿いの笹尾山から天満山正面に主力を縦深に置き、東軍の前線左側の脅威松尾山、東軍の左側背の脅威南宮山に対処の軍を配して、桃配り山を本陣とした。総勢7萬5330人。決戦という点では家康の思う壺であったし、家康はかねて松尾山の小早川と南宮山の吉川・秀元は通じていた。

関ケ原の決戦

15日夜明け霧深く、巳の刻(午前10時ごろ)になり、家康の命を受け、井伊直政が家康6男の忠吉を擁し、斥候に出て、豊久の陣に攻めかけたのを機に、戦いの火ぶたが切って落とされた。豊久はこれと激戦し打ち破った。忠吉を救わんと長岡・稲葉・加藤・小笠原等が攻め入り、義弘は後軍を率い加わって、奮戦して破った。

福島正則・加藤喜明等は宇喜田最秀家と戦い、田中吉政・黒田長政・本田忠勝は石田三成と戦い、寺沢・一柳等は小西行長と戦い、池田・浅野は南宮の敵と戦う。最初に小西破れ、秀元・吉川は山上にあって動かず。池田・浅野が山上に進んで秀元ら敗れ、東軍の左側背解放さる。

残るは石田・宇喜田と島津のみ、となった時点で、三成が態勢挽回のため討ち入るので島津に後に続けと、伝使が二度その後に三成自身来て、の指示があるが島津動かず。三成も防戦一方に陥った。

小早川隆景は西軍の負けを悟り、家康の寝返り督促の射撃により、山をおり、大谷吉継を攻め、これを予測していた吉継は持ち堪えたが、続いて寝返った脇坂・朽木・小川・赤座も加わって、終に崩され、吉継は自殺した。この勢いに宇喜田秀家は後ろを討たれ崩れて伊吹山に逃げる。東軍は石田軍に殺到し、石田敗れ、三成は伊吹山へ落ちていった。東軍はこれらの後を追い或いは伊吹山或いは京に向かった。

残る東軍は孤立した島津に襲い掛かり、敵味方入り混じり乱戦となった。従う者は、2,3百となっていた。島津は漸く陣形を立て直し円座となって、敵味方を問わず自陣に近づくものを撃った。小早川に追われ逃げ込もうとする宇喜田勢も撃たれ多くは池寺池に落ちて溺死した。

第2節 島津の退き口

義弘は一方を破って退くべし、生を欲すれば必死ならん。心を一つにして死を以て期せよ。幸いにして生路あらん。佐和山伊吹山方向は西軍悉く逃げ東軍が最も集まる方向でこれは避け、敵の進み来る方向(家康本陣の進む軸、北国街道沿い)に向かい敵を破って、牧田・土岐・多羅山に向かう(伊勢路に出て南を目指す)、と決断した。義弘は一塊になって敵味方入り乱れる真ん中の北国街道に進みでた。義弘の周りをわずかな人数で守り、義弘から拝領した長刀を振るい「島津兵庫頭内の今弁慶」と名乗る木脇祐秀が先駆けした。

退き口経路

福島勢が行く手を遮る

幸いなことに最初に立ちはだかったのは福島勢のみであった。東軍第一線の多くは敗走する西軍を追って西に去り、家康近習は本陣を守って東に留まり、その他の展開していた諸軍は気づくのが遅れた。この地のこの一瞬は疎の空間を形成していた。島津軍の近くには島津の南側で宇喜田軍と戦っていた福島勢の残余がいた。これが行く手を遮ったが、これを破るとさらに福島の新手が追ってきた。この頃はぐれていた富隈衆を率いる山田有栄が義弘に追いついた。もはやこれまでと討ち死にをしょうとする義弘を必死の豊久が諫め馬を返し殿となって、義弘一行を遠くに逃がした。

家康へ口上

家康の本陣近くを伊勢街道方向へ右折するとき、義弘は川上忠兄を家康の元に出し、口上を伝えさせた。

「伏見城に入り家康公の殊遇の恩を報ぜんとしたが、鳥居・内藤聞かず、やむを得ず西軍に与し素志と違うこととなり今や国に帰る次第である。わが社稷のことについては龍伯・忠恒から申し開き致さん(要旨)」。忠兄は用済み後、義弘に遠く離れ、伊吹山を廻り、京に出て近衛信輔公を頼り、国に帰った。失脚して薩摩坊津に流されていた信輔とは義久以下忠兄も交流があった。久智(弟)・久林(筑前攻めで亡くなった兄久堅の子)・押川・久保が供をした。

井伊直政の猛追

家康の本陣を左に見て南東に駆け抜ける義弘一行を見て、一瞬の虚を突かれた家康近習は黙っていない。松平忠吉と井伊直政が追撃してきた。直政は先頭で進み、義弘の眼前に迫った時、川上忠兄の膝おやし(忠兄が幼少より用人として面倒を見て訓育し、成人になって自分の士となした)柏木源蔵進み出て銃で直政を撃つ、直政傷ついて落馬した。川上四郎兵衛忠兄ここに東軍直政をうつ、と叫んだ。この時、松井某が忠吉に切りかかった。動転した家臣たちは直政を助け起こし、松井某を切り、忠吉を助けるのに必死で、義弘一行を追うのを止め、伊吹山の方に向かった。この機を逃さず義弘はこの場を去った。

長寿院盛淳の身代わり死

家康近習の本田忠勝、小早川隆景軍に脇坂・小川・朽木・赤座・藤堂・京極軍等その辺の東軍挙げて島津に追い迫る。義弘憤激して最早これまで、と自ら戦わんとする。長寿院盛淳は諫めて「生き帰らんにゃないもなりもはん。そいが殿のつとめごはんが」と身代わりを申し出、皆には公を国に帰らせよと励まし、残って戦うものを募り、皆諾して漸く義弘馬を駆って去り、盛淳は島津兵庫入道維新なりと呼ばわりて敵軍中に3度衝き入り、東軍群がり来て戦死した。

豊久の身代わり死

当初に福島勢の追撃を殿して敵を躱し、義弘を追った豊久は敵を防いでいる帖佐宗辰(彦左衛門)にであった。宗辰は木脇祐秀と共に義弘を討とうと近づく敵を防いでいたが義弘とも祐秀とも離ればなれになっていた。お互いに義弘の様子を聞くがわからない。そこに木脇の声が聞こえ探してみると死を覚悟して動こうとしない義弘がいた。一行は福島、井伊、本田・小早川らの追撃でバラバラになり、流石の義弘も観念していた。豊久も「生き帰らんにゃないもなりもはん。そいが殿のつとめごはんが」と何度もお家のため大事な身、落ち延びるように諫め、殿(しんがり)を申し出てまっしぐらに敵中に切り入り、戦死した。享年31歳、朝鮮の役、庄内の乱そして今回も志願して駆け付けた、義弘と深い縁と情に結ばれた勇将であった。

東軍義弘を追うのを止める

離れ離れになった山田有栄は義弘を探しているうち東軍と戦う数人に出会った。その中に長刀を振るって先駆けを務める木脇刑部左衛門がいた。義弘も近くにいた。木脇は先駆けの手が足りないので兵を借りたい、貴兄は公を守護せよといい共に喜び戦った。木脇は慶長の役の海戦の際、傷ついて海に落ち、助けられ義弘の膝の上で施術をうけ、以来この殿のために戦って死ぬと誓っていた。義弘は自ら戦わんとすること数回、後醍院宗重極諫してこれを止めた。この時になり、退き鐘が鳴ったのであろうか、西軍悉く伊吹山に向かって退き、東軍これを追って義弘を追わず。それとわかる東軍の引き方を見て馬印を立てたところたちまち50人ほどが集まり、宗重と祐昌が殿して退いた。その後は山田有栄と桂太郎正増が殿を争い義弘の裁定で有栄としたが正増納まらず、日々代わる代わる殿となり下った。漸く危地は脱したようであるが何が起こるか気を抜けない。

長曽我部盛親、長束正家に嚮導を受ける

栗原に至ったところで、長曾我部盛親の陣を認める。裏切りが多く出たし、戸次川の遺恨(長子を失い多くの家臣を失い、破れて命からがら逃げかえった)があるかもしれないので、長曽我部を疑い、後醍院はひそかに通り過ぎようと諫める。伊勢平左衛門貞成は使いを乞う。潜行する身ではどこに向かえば安全かという情報が最も緊要、リスクはあるが行かねば入手できない。義弘は行かせた。秀頼公のため粉骨砕身して悉く死に、残兵を引き連れ国に帰るところ、他日足下をもって証としたい、と口上を添えた。貞成は盛親に野心あれば突き入りて死す、そうでなければ馬を車輪に乗せて示さんと述べ、一人盛親のもとへ行く。皆がかたずをのみ、銃を構える中、馬を車輪に乗せて示し、衆安堵した。貞成反命して曰く「東軍いまだ来たらず。故に一人も損せずひとたび奮戦して公の後に従って大阪に至るべし」と。近くに長束正家(水口領主)もいて、二人から嚮導を出してもらい、この夜曙に至ったところで謝して返した。山田有栄は貞成の豪勇に感じ、死に臨んで子弟に「予戦いに臨んで未だ心が?懦委縮したことはないが貞成の長曽我部に使いする時の敏速な申し出に後れを取った思いをさせられた。このことは死ぬまで忘れない。汝ら努力して勇壮を励め」と言い残している。

犬山を過ぎる

犬山にでて、家康が京に入ったという情報を得、伊勢方面に転じ、勢州関地蔵(鈴鹿の関?)に合戦当日の夜(6時頃)に到着、楠原から駒が峠に向かい前半屋夜遅く(10時頃)に到着。駒ケ峠(或いは駒ケ野)で、義弘は敵が遠ざかり皆疲れているので甲冑を脱ぎ捨てるよう命じたが皆聞かず、義弘は自ら甲冑を捨て、花色の木綿合羽を着て同色の鉢巻きをして矢野主膳の馬に鞍を変えて乗った。横山休内慷慨して、大事な殿の甲冑を捨てることはできません。頂き、着て、どこにでもお供したい、と願い出て着した。伊勢平左衛門は先に立って将のごとくして進む、義弘は衆とともにその後に従って進んだ。この時従うは士58名、この他に足軽5名小者3名、中間4名、石田三成の臣3名(京にもどるため住吉で別れる)を加え総計73名。

信楽を過ぎる

駒ケ峠を過ぎ、伊勢・近江・伊賀上野を通って16日、伊賀國・信楽に泊まる。信楽の手前の山中で義弘を狙う僧あり、これをとらえたところ村人数百に囲まれ、宿手配のため先行させたものと宿の主人が迎えに来て、主人の計らいで僧を開放すると村人も去った。油断できない宿所であった。夜半泉州に向かって出発せんと宿の主人に嚮導を頼むが固辞され、道を聞き出発するも、すぐわからなくなった。近くの民家を叩き、戸を壊して恐怖に震え固辞する主人に嚮導を強要した。起きてきた女房と隣家のものが騒ぎ、これを切って出発した。銃で撃たれ応射して進んだが追っ手はなかった。夜明け(8時頃)泉州につき、銀1枚を与え帰した。

境に着く

平野に出て、嚮導を求めたところ数人が応じ、そのうちの一人を頼み17日夜筒守に泊まり、住吉に着いた。石田三成の臣3名とは別れ、境津・住吉には義弘と茶の湯の交わりのあった商人田辺屋道與がおり、これに頼ることにした。大勢では不便なので大阪に行き義弘・忠恒夫人(大阪城に人質)を守って國に帰るよう桂正増に言わしめたが、皆納得せず、お供出来ないなら腹を切ると言い出した。義弘は、大阪は人が多い方がよい、こちらは潜行の身で少ない方がよい、忠不忠を論じているのではない、と直接説き、皆納得して命に服した。桂太郎、本田源右衛門、木脇久作、矢野久治、大重平六の小人6名、身の回りの世話をするもの、のみ義弘のそばに残した。人をやって連絡を取ったところ道與は喜び涕泣して肩輿(女もの)を用意して迎えにきたので、義弘は馬を捨て、輿に乗り、道與と平六二人が従って道與の家に向かった。

人質の奥方二人を連れ帰る

18日夜更けに義弘は伊勢貞成らを時間をずらして屋敷に呼び入れ、貞成に人質になっている大阪の二夫人の存非を知らず、自分ひとり妻子を捨てて帰ったといわれたくない。連れて帰ることを議せよ、できなければ自分はここで腹を切る、と命じた。貞成は即大阪に行き、画策した。

大阪では国老平田増宗らが秀頼の執事に秀頼のために戦い義弘が戦死したとの説があり、夫人悲嘆に絶えず、国に帰りその心を慰めたいと説き、執事これを許した。割符は義弘夫人のみであったので、どうするかの対応が議論され、忠恒夫人は残り、皆は帰りたがり嫌がったなかで山田有栄のみが従う、ということや忠恒夫人を従者とし、侍女松を夫人として残す、ということを短い間に衆知を集め尽くして、結局のところ、二人とも認められたか否かは定かではないが、晴れて二人とも、帰れることとなった。衆大いに喜びこのことを大急ぎで19日義弘につげた。

義弘は喜び、20日夜合流しょうと道與の家を出て、大阪に向かうことにした。道與は船を有する、親友の鹽屋孫右衛門を紹介し、義弘諾して、孫右衛門が船を提供してくれることになった。義弘は輿で孫右衛門の家に入った。孫右衛門の家は堺の海岸にあり港の一角にあった。ここに21日夜半東太郎左衛門の船が着岸しているのを発見。太郎左衛門は朝鮮の役、露梁津の戦いにも義弘に従った薩摩水軍の操船の雄、大阪にあったが義弘が境にいると聞き、回航してきた。義弘は喜び、この船に乗り、午前3時頃境を発した。義弘の船が大阪沖に至った時、平田増宗が小船に乗って来て、二夫人及び上下の男女悉く大阪を出て、出航せんとしている。秋月種長の夫人も国に帰る船がなく、乞われてやむを得ず連れてきた、と報告した。義弘は大いに喜び、出航し西宮沖で待った。ほどなく二夫人の船も来て、明石で大阪屋敷の者は降り、境・住吉で別れた者達は船を急行して追いつき、総数50隻で薩摩へ向かった。

國に帰る

立花宗茂の船50艘が追いついて来、海路を共にした。宗茂は大津城を落としたが、関ケ原の敗戦を聞き、大阪に戻り、毛利輝元に大阪で東軍を迎え撃とうと提案するが、輝元は戦意乏しく、宗茂は怒って、国もとで戦う、と帰る途中であった。宗茂とは朝鮮の役を通じ深交があり、芸州日向の津でお互いの胸中を語りあった。その後別れてそれぞれの国に向かった。豊後灘では3隻(忠恒夫人座上船、台所船*2)が森江の火を義弘座上船の灯りと見誤って進み、東軍の一員として海上警備中の黒田家の船に問われ、逃げようとして、戦いになり、3隻を焼き、戦死者5人を出し、婢女8人がとらわれた。

29日日向細島津に着き、上陸、30日財部に泊した。二夫人は八代に移し、義弘は佐土原の豊久の老母・妻女に会い、共に豊久の死に涙した。義久の命を受け佐土原城を警衛する樺山紹釼と豊久の弟忠直に力を合わせ固く城を守れと命じた。どさくさにまぎれ、黒田官兵衛の意向を受けた領土切り取りを強く警戒した。ここから富隈に向かい義久と再会を賀し、義久は大敵の囲みを破り、身を全うし夫人女子に至るまで卒して国に帰ること庸下の及ぶ處にあらず(凡人ではできない)、と嗟嘆(感嘆)した。10月3日帖佐に帰る。忠恒は帖佐に来て父母の帰りを迎え、歓を尽くし、夫人と共に鹿児島に帰った。

特筆事項

義弘の統率の本質―決断と覚悟と度量

敗勢が定まり島津だけが取り残されて義弘は敵に向かって生路を拓くという決断をした。この決断に"逃げる"という要素は全くない。西軍が逃げる伊吹山方向を選べばこの方向は東軍の戦場追撃・掃討の方向であり、その流れに飲み込まれる。敵に向かう方が、全体の重心が生駒山方向に移っている状況では生き残れる可能性は高く、前を向いて纏まって突っ込む方がこの少ない人数でとりえる最善という単純な合理性を追求した。生を義弘はあくまで戦って勝ち取ろうとし、だめなら前を向いて死ぬだけだ、それが島津と武将義弘の名を汚さない道と覚悟を決めた。以降何度も、最早これまでと討ち死にをしようとするが、そのたびに、生きて帰るのが殿の務めと諫められ、家臣が切り入った隙にその場を後にした。どんどん少くなる家臣たちは義弘の側或いは殿を争った。義弘は進路を家臣たちの合議とむずかしい局面では前に出て進言する者に委ね、食や甲冑や乗馬の処分などは才覚のあるものに委ねた。自分の命と運のすべて家臣たちに託す度量があった。

義弘は「生き帰った殿の務め」として、援けてくれた家臣に応えるため、何かをなさねば、と真剣に思ったに違いない。それは何か。きっとあるはず。それをさがさねば、と思う。また義弘の覚悟と度量は行を共にし或いは命を落とした家臣たちにとって子々孫々の誉れであり喜びであった。

義弘の統率―智勇情兼備

退き口間の義弘の統率にはいろんな顔がある。前述の決断にみる智勇情。あくまで生を毅然として追求するが死ぬことは恐れない生き様、この生き様が家臣たちを奮い立たせた。命と運を家臣たちに託す度量・覚悟。家康本陣への川上忠兄を使しての口上に見る律儀・礼節・誠実さ。敵の引き上げと共に再来襲の危険はあるが、馬印(大将の位置を示す標)を立てた家臣思い。長曽我部に出会って、疑心暗鬼の中、情報入手のため接触を進言した伊勢貞成の言を採用した(困ったときの)積極性。漸く和泉に着き、道が開けそうになって、大人数では目立ちすぎるので人数を整理しようとすると、誰もが義弘の側に居たがり、ここで死ぬというものまで現れたが、身の回りの世話をするものだけにして納得させた理と情の説得力。同時に義弘の側から外した者の中で身分の高い者達には人質となっている夫人救出の策を講じるよう命じた。二夫人救出には二つのねらいがあった。一つ目、苦労しているのは2夫人も同じ、今が救出の好機という機眼と自分だけのこのこ帰れない,という気づかい。二つ目、恐らくこの時点でみんなを鹿児島まで連れて帰る算段はつかなかったはず。2夫人を連れて帰ることで藩挙げての態勢がとれるという深謀遠慮。義弘は必死必生という極限状況だからこそ、優れた統率者としていろんな顔を見せた。まさに智勇情兼備の武将、統率者を実感させる退き口であった。

義弘を献身的に援ける家臣ーわが身の犠牲を全然いとわない家臣

進退窮まった時に間合いを切り逃がす算段をした家臣例えば井伊直政が家康の忠吉と共に追い迫った時、柏木源蔵は至近距離で直政を狙い落馬させ、また松井某忠吉に切りかかった。狼狽えた井伊勢は直政を助け起こし、松井某を切って忠吉を守った。この隙に義弘は遁れた。また豊久や盛淳はわが身を楯として追っ手を食い止め、死して、義弘が逃げる時間を稼いだ。敵との間合いを切った以降、腕に覚えのあるものは殿(しんがり)、側衛、露払いを喜んで果たした。長曽我を遠くに認めた際、伊勢貞成は進み出て接触を申し出た。もし敵に内通していた場合は切死にする覚悟で、今後の進路に関する貴重な情報を入手した。

義弘を献身的に援ける家臣ー自己の役分に応じて才覚のベストを尽くした家臣

上記以外の者は自己の才覚を働かせ、食いもの・宿・乗り物・馬の世話・馬印の運搬など義弘の身の回りの世話を喜んでし、それを家系の誉れとした。その深さ大きさは、例えば義弘に食べさせたかゆを炊いた鍋に至るまで、それにかかわる諸々が家宝として残されていることから推して知ることが出来る。2夫人救出の命を受け、伊勢貞成は大阪屋敷の家老平田政宗に相談、政宗は秀頼執事と夫人解放の掛け合い、護符が2枚入手できない場合の対応検討、夫人に従い帰国する者の選定、夫人の持参用具類の搬出、船の手配、食事の手配等総てを指揮し、わずか1日でやってのけた。

士風の結実

殿を生きて返すため「主従一心」となって敵に向かって生路を拓いた。柏木源蔵は井伊直政を撃ち、松井某は忠吉に切りかかって、義弘が遁れる時間を稼いだ。前者は祖父忠良(日新斎)以来のいろはうたの教えを継承した島津の戦いの士風結実の象徴である。特にわが身の犠牲を全然いとわない豊久や盛淳や貞成は「滅私奉公」・「滅私当千(万)」で役割を果たし殿を生きて返すための「主従一心」に貢献した。彼らはその代表的継承者である。後者は「銃使用」という士風の結実であり、「主従一心」という士風の結実を戦技の面で支えた。又川上忠兄の「ひざおやし」(幼いころから用人として訓育し成人になって士として取り立てることをいう)柏木源蔵が最も緊要な場面で撃って義弘を救った、ということは人つくりの士風結実の象徴でもある。即ち、木崎原の戦いで加久藤城を守り、撃退して、攻め立て、忠平の攻撃のおぜん立てをした城主であった忠兄の父川上忠智は普段その子久堅、忠兄らを飯野か加久藤の麓の郷中教育を受けさせ訓育に励み、義弘は声をかけることもあったであろう。島津が高原城を攻め、伊東を破り、伊東が三山(都城)ほか7城を捨て退散した後に義弘は若干16歳の忠兄を三山城代にとりたてた。忠兄は近在の家の障子・板戸を集め応急の城修復を行い,その機転に義久以下皆が感心したという。郷中教育の間にその逸材ぶりを認めていたからであろう。その忠兄が郷中教育を主宰し或いはひざおやしとなり優れた配下を訓育したという流れがあるからである。

第3節 関ケ原戦後

先ずは領国を守りぬく

10月、関ケ原で敗れ処刑の身となった小西行長の臣宇土城主小西美作守は加藤清正から攻められ、救いを求めてきた。義久はどさくさ紛れが島津に及ぶことを考え、島津忠長・忠倍親子に命じ、水俣・佐敷に赴かせ、加藤軍の意図を砕いた。島津の罪を問わんと黒田・加藤らを先頭に立てて家康の大軍が攻めてくることに備え、蒲生城を修築した。この構えを取りつつ家康との修復の機を窺い始める

義弘の蟄居

太閤検地・朝鮮の役・庄内の乱等何かと島津に好意を寄せる寺澤志摩守正成、庄内の乱で世話になった取次役の山口勘兵衛直友が義久・忠恒に9月27日書を送ってきた。それには義弘は賊に加担したが二君はそのことをどう考えているか、その返事を待って家康公に報告する。井伊直政も10月10日忠恒に書を送ってきた。それには義弘と話し合って速やかに罪を謝し京に来て家康に閲せよ。これを誠心誠意行うことがよいであろう。黒田如水も亦書を送って来て罪を謝せば汲引(導きいれること)して君らを保たん,とあった。義弘・忠恒は返事を書きこれらの好意を謝した。その謝する誠意は義弘が勝手にしでかしたことで義久・忠恒は全くあずかり知らない。義久は義弘に怒り、その罪を激しく責めている、ということであった。義久は義弘の出すぎた反逆行為を責め、国家を危うくし、存亡の淵に追いやった罪はすべて義弘にある、として、義弘を許せず怒り、義弘は恐怖して桜島に蟄居した。

これには11月16日黒田如水が義弘に送った書中に貴君逼塞して義久・忠恒に謝せよ、とありこれが示唆になった可能性は高いと思われる。数月たって、その罪を義久に謝して、伏見に居る時に鳥居・内藤に乞うて伏見城を守らんとしたが聞かず、三成の一派が我を討たんことを謀り、我微勢で防げず止むことを得ず是に興す。これを聞いて義久は怒りを解いた。以上が表向きの島津の徳川家康に謝する態度であった。島津がこう言う誠意を見せるには家康自身或いは家康周辺が納め方について思うところを働きかけた(誘導した)と感じる。それをこの後を見て行くが、まずはこの初動の背景を見てみたい。

幸運に恵まれた偶然で且つ皮肉な再会から戦後処理が始まる

新納旅庵、本田親貞・勝吉親子は関ケ原の敗北後、退き口の間に義弘にはぐれ、伊吹山深く逃れ、山中を越えて鞍馬山に隠れている時、山口直友・能勢某の手のものに捕らえられた。3人が切られんとする現場に偶然居合わせた直友は3人を許し、旅舎にて、状を質した。

庄内の乱の時、直友は家康の命を受け、応援・調停に赴く際に、義弘は親貞を伏見から直友につけ旧知であった。また新納旅庵は伏見城に義弘が入城せんとして鳥居、内藤に拒絶された時、何度も城に赴いて家康から命ぜられた義弘の心情を説明していた。経緯を義弘を除いては一番よく知るものであった。3士はやむを得ず西軍に与した経緯を義弘が義久に話したこと及び退き口の間に川上忠兄に行わせた義弘から家康への口上と同じことを説明した。直友は家康に告げて、取り調べ専門の部署に廻したが同じ答えであった。

本田親貞の往復

直友は親貞らの説明を聞いて落としどころが見えてきた。それは家康のそれと同じであった。直政らとも共有できていた。その上で、直友は密に家康の命を受け、親貞を薩摩に遣わし義久に京に来て家康に罪を謝らせようとした。親貞は10月10日京を発ち25日薩摩に帰った。旅庵は身を合わす顔がないと強く辞したので、勝吉とともに留まって質となった。親貞は直友・直政の書状を献じ、状況を説明するが、義久は疑い無きにしもあらずと会わず。親貞は二君に仕えずと誓書を献じわが赤心を訴えた。11月4日義久は親貞を京に至らしめ義久・忠恒が謹んで義弘の罪を謝す意を表す書を直友に託した。直友は家康に報告し、家康は義久が京に来て謝して可なり、と述べた。この意を受け直政・本田正信と議して、再び親貞を薩摩に行かせ、これに直友の臣の和久甚兵衛と直政の臣勝五兵衛をつけ、書を見て誠心を知るゆえに直政と議して康康公に告ぐ、速やかに来て謝せば事既に成らん、二君至る日が決まれば早く我に告げよという、書を持たせて12月13日出発させた。12月某日(不明)、直友の本意を確認した忠恒は義久や忠恒が上洛すると明言せずに一門または老中の然るべきものを参上させるという返書を託し直友・直政の使者を返した。

この直友・直政の使いは義久の上洛こそが本意と忠恒に明言した。徳川としては当主義久が来て家康に謝ること以外に決着の途はない、(領国安泰云々は当主自ら来て謝り許されてからの話だ)であったろう。義久・忠恒にすれば上洛しなければ家康の許しは得られない。これは明白であるが、行ったからと言って取り潰されない保証が得られるわけではない、もしそうなれば義久と島津が天下の笑いものになるだけだ。領国安泰の保証を得られない限り軽々に行くべきではない、(出てゆかないことで許されず)家康が攻めてくるというなら迎え撃つ、たとえ破れ滅んでも騙されて恥を忍んで存するよりはましだ、と思い、思うところがあって親貞を薩摩に残した。

家康の島津への力づくの意図の完全放棄は何時?

この時期、家康は出向いて許しを乞わせる交渉に並行して島津を屈服させる力づくの交渉も行った。力づくとは放免した立花宗茂を先鋒にして黒田如水・加藤清正らに島津を攻めさせようとした(11月22日)ことをいうが、義弘は宗茂を頼り、家康に罪を謝したことを告げ、撤兵を請い、この日如水らは兵を帰した。以降自らの手を汚さない夷を以て夷を制する式のやり方は終わった。義弘と義弘の周りの武将との信頼関係、特に義弘の武徳が宗茂・清正・黒田に及ぼした感化が齎した面が大きかった。島津を撃つか否かのボールは家康自身が持つことになり、ハードルは高くなった。

義弘は宗茂とは碧蹄館の戦いで援兵を送り、露梁津の海戦を共に戦った仲で相互の信頼は厚く、清正とは感興道・甲山で孤立した際義弘は連絡隊を出し、蔚山籠城の清正を水面下で助けた仲で清正は恩義を感じていた。また清正・官兵衛は慶長の役での義弘の大功には敬意と好感を持っていた。従って義弘が家康に謝した事実をしり、攻める大義は我々には無くなった、忠義立ては終わりと家康へボールを返した。また戦後のどさくさにマグレ、清正は小西領を攻めた際、黒田は伊東祐慶の臣が日向穆佐院を襲った際の島津の対処に隙は無い、無用の傷を受けるだけだ、と思ったことも手を引くことの要因となったに違いない。

ここでその後の家康の力づくの意図を考えたい。家康は10月~11月、三成・安国寺・小西を処刑、その他の諸将の処罰を行い、11月15日論功行賞、あけて慶長6年2月、功臣をそれぞれの要地に封じ(親藩等)、支配体制を固めつつ世の中が漸く落ち着いてきた。その中で、なお残る未だ謝らない国への対処を並行した。この時点で未だ会津の上杉景勝、常陸の佐竹義宣それに薩摩の島津が残っていた。最早夷を以て夷を制するやり方は通用せず、どこかに自ら力づくを行使する場合、従わせる大名特に豊臣恩顧の大名が秀頼と結びつきを強め、徳川を離れる懸念があり、それを押さえて、謝を辛抱強く待つ方針を取った。上杉景勝の処分(慶長6年7月24日上洛して謝し、8月24日、会津百万石を収め、出羽米沢20万石へ転封)が終わった時点で、力づくの山場は終わった、と判断し、島津特に義弘の誠意に応え、この時点で本田正信・直友に誓書を書かせた(後述)。家康はますます早く世を落ち着かせ、徳川による安泰を見たいと思うようになっていた。佐竹義宣の処分(慶長7年5月8日、常陸50万石を収め、出羽久保田(秋田)20万石へ転封)が終わり、残るは島津だけとなり家康は義久の意向にかかわらず、世の安泰に自信を持ち、島津のことだけに力づくの必要を全く感じなくなっていた。

話は戻る。なお家康の力づくに備えつつ島津は本領安泰の確証を得んと次の手を打つ。そのために親貞を京に返さなかったのだ。

年明けて、慶長6年正月12日、忠恒・義久は鎌田政近・本田親貞を京に派遣し、懸念の真偽を探らせた。その懸念とは降った大名の処分で、強いところは欺き、弱いところは有無を言わせず征してしまっている。島津もその道を辿るのではないか、ということであった。

例えば念頭にあったのは以下の二つであったろう。西軍総大将毛利輝元は9月22日、家康と和睦して本領を安堵され、喜んで井伊直政に誓紙を出し、大阪城を退去したが、10月10日、家康に約束を反故にされ、周防・長門2国が与えられのみで安芸・備後など7ケ国が削られた。吉川広家のため動けず戦わないまま逃げ帰った長曽我部盛親は井伊直政を通じ家康に和を請い、堪忍領を頂いて存続が許されるという内意を得て、上洛するが家康は会わず領地は没収、お家は断絶されてしまう。

この時忠恒は政近に「内府公昔時の情を以て我を召さば速やかに至って罪を謝せん。世の風説を聞くと欺るために術をろうし、極めつけは約束を反故にする、という。故にわが身がこうならないかを疑っている。行かなければ天下の兵が我が国に押し寄せるであろう。そうなればただ心を一つにして死を恐れず戦い亡びてしまうのみ、の覚悟である。おそれるのは亡びることではなく、世の心ある人に騙されて滅んだといわれて恥を残すことである。」ということを説明した。

政近・親貞は伏見に着いて、人(誰とは書いていないが直友であることは間違いない)に会い、義久の命を「維新が過って賊の仲間となったのに、その罪を問わずに我らが京に出てくることを許して頂いている。その厚恩に報いたいと願っているがそれが(風説にあるような懸念で)叶わないことをただおそれている」と述べた。

この懸念を義久・忠恒は直接ぶっつける機会が来たとみて動いた。併せて誠実に謝すと共に戦も辞さない姿勢も滲ませている。直友等は個別の裁定の根拠などが島津には該当しないことを話し、義久・忠恒の懸念を払拭しょうとしたであろう。

新納旅庵の出番

以上を直友等は内府公に告げ、新納旅庵と和久甚兵衛を薩摩に派遣することにした。二人は3月14日京を出て薩摩に帰った。直政・本多正純は「義久・忠恒二人が腹を割って、打ち解けて内府公に礼謝される機会が整ったことを告げる」という書を託した。恐らく家康は島津に対してはとがめるつもりは毛頭ないということを確認した旨が書かれているのであろう。正純は5月1日に義弘に「義弘公忠恒公言上のこと悉く済む。是を賀す。義久公早く上洛あるべし」という書を送っているので前述のように推察できる。近衛信輔も川上忠兄を帰し書を送って内府公の赤心(偽りなく島津に向き合う心)を告げている。近衛信輔は公卿で太政大臣・近衛前久の子。官位は従一位・関白、准三宮、左大臣。近衛家18代当主。文禄3年(1594年)4月に後陽成天皇の勅勘を蒙り、薩摩国の坊津に3年間配流された。この間島津義久から厚遇を受け、家臣も含めて和歌・茶道を通じ親交を深めた。関ケ原の役当時は京に戻っており、義弘とはぐれた頼ってきた家臣たちを保護し、薩摩へ送り返した。役後は徳川家康へ島津赦免を働きかけた。川上忠兄は義弘から徳川家康への口上を命ぜられ、本陣へ出向き用済み後は義弘と離れ伊吹山を経て信輔を頼った。

本田正信・直友の誓書

8月24日、本田正信山口直友は義久・忠恒に義久から忠恒への継承、御国安泰、義弘の放免のとりなしを約束する誓書を送る。義久は疑いを解き、家康に閲して罪を謝すため、家老島津忠長を先に遣って正信、直友と事を図るための使いを出すと直友に告げた。と野史にはあるがこれは徳川を意識した表現で、実際のところ義久は取次としてのとりなしの約束なのでさらに確約を求め遷延を図ったのであろう。家康の意を受けないで書くはずがなく家臣としてはとりなしの約束以上のことは書けないのが常識的なところ。疑り深く、なんと面倒な手順を踏むことか。そう感じたであろう直友は、それでも12月10日返事を義久、義弘、忠恒に出して猶義久の上洛を勧めた。

家康、誓書を書く

慶長7年(1602)正月島津忠長は伏見に行き、直政、正信に会う。直政・正信は忠長を連れて家康に閲す。家康は忠長に鷹と馬とを給う。4月11日家康は「封国は今まで通り、忠恒への継承は義久と全く同様、義弘に遺恨あるはずなし」という内容の義久への誓書を忠長に渡した。忠長はこの誓書を直ちに使いに持たせ国元に送った。なんと徳川は怒ることもなく、挙げてこれでもかと義久というか島津の謝罪の土俵に乗り続けたのだ。

使いは途中嵐で到着が遅れ6月に義久に届き、大いに喜び速やかに家康に謝せんと欲するも病で動けず、老臣議して義弘に意見を聞くと義弘は罪を持つ自分が行けばさらに罪を重ねるので、忠恒が行くことはできる、といい、これを義久も諾し、忠恒が上洛することになった。忠恒は5月1日寺澤正成から「我密かに内府公の手紙をみた。内府公は8月江戸へ帰る予定なので義久公は6月伏見に来れ、我も8月まで伏見に残ることにして義久公に閲っしようと思う」という強い要請の書を受けていた。忠恒は時機を失してしまい、重なる非礼を痛感し自分がゆかねばと上京することとなった。

忠恒、家康に閲し、晴れて島津安泰

8月1日、忠恒は鹿児島を発って、日州野尻に至り、ここで逗留して伊集院忠実を誅した。庄内の乱の後始末と家康への報告も兼ねていたであろう。細島津から船に乗って10月14日、摂津兵庫に着く。ここに関ケ原役の論功行賞で安芸備後49万石の領主を命ぜられた福島正則が来て、家康拝謁の援護射撃に同行してくれた。大阪で伏見の直友に連絡を入れると家康は関東に赴き、年内また伏見に来るのでその時まで待て、貴公が来ていることは家康には伝えている、との連絡(10月19日付け)を受け、大阪で待つことにした。正則も付き合ってくれた。家康は12月26日伏見城に入り忠恒を召す。

忠恒は正則と共に登城、正則の付き添いを受け家康に閲す。家康は穏やかに心を込めて迎え、鷹2羽、馬2匹を給い、許しを謝し、銀子300枚・紅糸百斤・白糸2百丸・伽羅沈一斤を進上した。この豪華な進上は以前に秀吉朝参の費用を借銀していた義弘の苦境を見かねて家康が貸与・忠告してくれたお礼と体裁等の無駄金は惜しみ御家大事に使うという島津の哲学をも示すものであった。義弘の助言があったであろうし家康には特に感じるものがあったであろう。領地安泰の御礼の儀式は滞りなく終了。正則は退出し、忠恒は伏見で家康に仕える。これはやがて制度化する参勤交代の先駆けであった。直友は直ちに義弘に家康の厚意を告げる書を送った。

義久の遷延、反対を考える

ここで気になることがある。家康の誓書が届き、義久病気について野史に従うとこうなるがここのくだりの書きぶりは奥歯にものが挟まったように感じる。事実は違うようだ。家康の誓書が手元に届いた時点でも義久は腰を挙げようとせず、病気を口実にして、行かずに済まそうとし、忠恒の上京も渋った。家康が誓書を出してまで、出頭せよ、と言っているのに行かないとは、非礼の極みで謝罪の好機を永久に失ってしまう。それをおそれ忠恒は反対を振り切って上京したというのが本当のところであろう。この反対を振り切って云々については忠恒が上洛を決意した心情を義久に宛てた書状(8月11日義久宛書簡)で富隈衆中からしきりに思いとどまるよう言われたが、義久様に深くご奉公しようと深く考えていたため、思いとどまらなかった、と書いている。これから義久筋の家臣が強い反対をしていたことがわかる。またこの書簡のなかで、家康に提出する起請文を前日に見せた際の義久の言辞について「昨日、誓詞の草案をお目に掛けたとき何事も気に入らず、上京することは忠孝に欠ける行いだとの仰せを受け、驚き、嘆息しております」と書いている。義久は反対だったことが分かる。しかし最後は「たとえ上洛は駄目だと仰せ聞かされましても、御家のためでございますので、私の考えていることを申し上げないではいられません」とあり、忠恒が振り切って上洛した事情がわかる。

義久が遷延に走ったのは何故か

ここで忠恒の動きの背景特に義久が遷延に走ったのは何故か。次に家康の誓書を受け取っているのに義久がなお動こうとせず、忠恒の上京に反対したのは何故かを考えたい。

中央権力不関与を根底においた徳川への不信が根強くあった。

私は徳川は島津の土俵に乗り続けた、と書いたがこのことに関することである。この動きを逆に徳川に手玉に取られていると受け取る輩が島津の中にいた。その連中は腹黒い家康のことだ、こちらに頭を下げさせさえすれば後は好き勝手にしてしまう、という不信の目で見ていて、何をしてもそこに思いが行ってしまう。その連中の中心には、義久がいた。義久は領国は自らの力で勝ち取ったもので他から介入されるべきものではなく、中央権力と毅然として距離をおくべしという父祖伝来の領国経営の遺訓を強く信奉していた。豊臣政権下でもそのように行動し、その姿勢は一貫した。太閤検地への消極的協力や朝鮮の役の軍勢差出非協力、関ケ原役前の義弘の軍勢督促非協力などに顕著に表れている。

そして生まれながらに太守が約束され、それにふさわしいと認められてその地位に就いた。その政治や戦いの決断は自らが現場に身を置いて苦しんで殻を破りつつ行ったというよりも側近はじめ誰かの意見に基づくことが主だった。それが重なると周りは自分の意見が通ることに慣れ、それは過信となって、義久をコントロールすることが目的となった。義久は絶対的に心服する家臣たちに応える統率を自己の心の標準としてきたがその中には逸脱した家臣たち、声の大きい、も含まれていた。従って真に領国のために我慢や犠牲を強いることには目をつぶり、彼らの好き勝手や甘えにまかせるというゆるゆるの統制に陥り、抜けだせないままであった。これは義久と義弘が対立する大元の因である。

義久と義弘の対立が生まれ、その対立に乗っかった

この徳川が乗り続けた島津の土俵自体に義久が反発して遷延に走った、という面がある。島津の土俵作りは義久が主導しているようで実は義弘を中心に動いていた。というのは直友が旅庵をとらえ尋問して義弘の西軍加担がやむを得なかった事情は義弘の人間性を知るゆえに腑に落ちることであった。義弘と島津を放免しようと動き始め、義弘を慮った流れが大きくなった。それは義久の遷延策で寧ろ露になった、といえる。逆をいえばことを進めるうえで義久は格好つけであった。これに義久は反発し余計に遷延に走った、ということである。

さらに、義弘が助かりたいための策動のせいだとみて義久と義弘の不信を煽る輩が島津の中にいた。その動きの中で西軍加担が止むをえなかった事情の中に義久の非協力があり、義弘のたびたびの要請に応え義久が軍勢を出していさえすれば、東軍に加担したであろう、という見方が徳川の中に広がってもおかしくない。それは勝手に義弘がしでかしたことで関与していないという義久の主張の中の(義弘を助ける)小さな矛盾として義久の立場を悪くし、義久筋からは義弘筋が口にしなければ明るみにはでないはず、となる。

本田親貞は本来義久の臣であったが京で義弘につけられ、息子が義弘の近習となったことで関ケ原へ従軍した経緯があり、心情的には義久に近く、旅庵と直友の動きを義久の側から見るというのは自然なながれであったろう。義久も感じたか否かは定かではないが、積極的に否定しようとしていない。何らかの不審感を抱いたとしても不思議ではない。

対立を推測させる記述と新たな対立要因

野史の記述が奥歯にものが挟まったようだと書いた。そのことについてである。家康の誓書が届いたが義久は病気で行けず、誰がとなり、老臣が義弘に議して、義弘は自分は罪人でさらに罪を重ねるので行けない、忠恒が行くことが出来ると答え、義久諾した、とあるくだりである。義久が病気で行けないなら、忠恒に命じ、家康に丁重に断るのが筋中の筋である。義弘は老臣の問いに答えるだけで家康の誓書を貰った大事な局面なのに、問われたことにのみ応えている。そこには土俵作りへのかかわり・認識が違う兄義久への遠慮と両者の対立が窺える。次にこの対立にもう一つの要因が加わる。正純直友の誓書、家康の誓書に忠恒への継承の件がある。これは御家安泰の確約のなかの至極まっとうな項目である。だが義久サイドで後嗣を変える画策があった。忠恒は義久の娘婿という関係では子がいない、夫婦仲が良くないこと等が背景にあったようだが、それは義久と義弘の対立を先鋭化させる、それを危惧して封じる動きにも見える。義久筋からは義弘筋が動いて封じた、と取ったであろう。

以上は義久が遷延に走った表面的な理由に過ぎない、という気がしてならない。もう一皮むく必要がありそうだ。

義久が忠恒の上京に反対した理由と効用

それにしても家康の誓書が届いた時点でも自分は動こうとせず忠恒が行くことにも反対した真意はどこにあったのか。今までの義久の徳川への不信と義久と義弘の対立という背景を踏まえたうえで考えを整理したい。

まず考えられるのは義久が忠恒に代えて後嗣を策略していたとすれば当然反対するだろう。しかし、それではあまりにも先を見ず領主として領国の安泰への責任感がなさすぎる。聡明な義久には納まりが島津の土俵に徳川が乗ってきた時点ではある程度、家康の誓書が届いた時点で、はっきりと見えていたはずである。そして島津の土俵の中で納まり、戦にはならないと読み切っていた、であろう。その流れを止め或いは壊す考えはなかったはずである。それゆえに騙された万一を考えそこに固執していたとしか考えつかない。また前向きな何かを見出すことも、忠恒への言辞では困難である。

しかし、反対の効用はあった。即ち、義弘・忠恒と徳川が築き上げた関係・成果を壊すまいとますます緊密になったことである。そのことで戦後処理のその先へスムーズに移っていった。徳川は好意を示すことで外様ではあるが頼りにできる有力大名として島津を幕藩体制へ取り込みたいという意図を、島津は完全一体の薩隅日とその統治体制を保って、負い目のないスタートをきり、なお残る傷口は修復しつつ、独自の地位例えば外交・貿易における既得権益を保持する等を築き上げる意図を持ち、互いに結びつきを深めていった。結果的に義久は家康の誓書を踏まえ、義弘本意の動きに乗っかって、より厳しく高いハードルを掲げ徳川のさらなる譲歩或いは島津のこれからに都合の良い徳川の好意を引きだす役割を担ったことになる。そしてこれはこれまで義久が遷延に走ってきた効用の本質でもある。結果的にと書いたが、これが義久のねらいであるという事実が見いだせれば喜んで訂正したい。

徳川挙げて島津の謝罪土俵に乗っかり続けたわけ

島津のことを荒立てず世を収めてしまいたい、島津をさらに取り込みたい、島津を利したいなどという政治的思惑や島津を積極的に罰する必要性がなかったこともあったと思うが私は罰せずに終えたい、という思いが強く、そこには個人的な家康の島津特に義弘への好意があった、と思う。その好意は義弘への畏敬や共感から産まれた。家康は関ケ原で我に後ろを見せず生路を拓いた(関ケ原退き口をやってのけた)義弘の豪胆さに武人として畏敬の念をもち、自身の三方ヶ原の敗走や伊賀越えという人生最大の危機対処を重ね多くの共感をした。また退き口の間、川上忠兄を使いさせ口上を述べさせたこと及びその内容に武人のけじめという一種の爽やかさを感じていた。義弘旧知の山口直友や寺澤広高、直接たたかった忠政、それに撃たれた直政まで、義弘とかかわりをもった周りの者達にも自分(家康のこと)と同じ感じを持っている、と感じていた。また義久や義弘、忠恒がそれぞれに領主としての政治的立場はことなるが、それぞれに信念を持ち、私心なくぶれずに振る舞い、互いに尊重しあっている姿を見ると生き残るためとはいえ我に取り入る武将たちの醜い姿とくらべこれからの徳川の世に必要なあるべき領主の姿、わが子と家臣たちにとって特に必要と感じていた。

関ケ原役後の大業

慶長8年正月、忠恒暇を給い帰國し、国人すべて、初めて、安堵した。このことで島津人は旧領、佐土原を除いて、が殆ど維持し、義弘の無罪放免、忠恒の後継の盤石を確信した。これらの諸成果は徳川に敵対したものの中で唯一の例外といえるほど徳川から言えば懐深い対応、島津からすれば幸運と好意に恵まれて勝ち取った大きなものであった。豊臣・徳川の二つの中央権力浮沈の間に、それらの権力と葛藤した末に、祖父(忠良)日新斎以来の建国の努力の結晶である薩隅日の統一、日新斎の遺産に傷をつけず維持するという大業である。

この大業は関ケ原役での退き口をやってのけた義弘主従の「島津一心」への心ある武人の島津おそるべし、これほど敵にすれば手ごわく味方にすれば心強いものはない、という武人ならではの畏敬の念がベースにある。そのうえで島津の謝罪、義弘本意の、土俵に徳川が挙げて乗っかり続けた成果であった。徳川挙げて乗っかったわけは前項で述べたがその鍵の中の鍵といえるものは家康にあって、家康が義弘に好意を持ち、義弘の武徳に感じ入って徳川の世にも何とか活かしたい、と思ったことであった、に違いない。私は関ケ原役の以前から終わりまでと戦後交渉の経過の中での家康の一貫する好意に注目してきて、今、確信に近くそう思えてきた。

トッへ戻る

第4節 関ケ原役戦後処理のその先へ

逃れてきた宇喜田秀家を庇い、これを告げ許しを請う

忠恒は伏見にて家康公に仕え初めてすぐに、直友に宇喜田秀家を庇っていることを告げ許しを請う。その間の事情は関ケ原役後島津を頼ってきたので、憐れんで隅州牛根に住まわせたところ、琉球国が朝貢を失しているので、これを討って臣下に加えて欲しいと、申し出たが自家も罪を負っている身、そんなことはできないと断ったところ、ひそかに船を借り従臣と琉球に赴いたが難破し、終にあきらめて自首を決意した、であった。何故今まで匿ったかという理由を①憐みの情をかけ自首をまっていたこと。②許しを得ていない身で、申し立てることは叶わなかったこと。③保身のために功を焦ったと思われるのも本意ではなかったこと等を申し述べたであろう。直友は慶長8年正月、忠恒の帰国と共に検使を派遣、秀家を伏見に移送した。家康は秀家は三成、安国寺と共に首悪であり、死罪を免れないところであるが島津氏の訟(しょう:訴え)止むことを得ず、と駿州久能、後に八丈島への流罪と罪一等減じた。重罪人を庇った罪を全く問わず、それどころか島津の訴える事情を汲んで秀家の罪を減じた。島津への信頼の厚さと破格の好意を示した。

慶長8年10月佐土原を島津征久宗恕に給う

関ケ原で家康に敵対し死亡した佐土原城主島津豊久には嗣子がなく、お家は断絶し、領地佐土原は召し上げられ、命により直友が庄田三太夫に収めさせていた。慶長8年2月家康は征夷大将軍となり、豊久の異心がないことを聞き、忠恒の親戚の人に守らせるよう命じた。よって致仕(勤めをやめること)していた前垂水城主島津征久宗恕に白羽の矢を立て、宗恕は3男忠興と共に入城。人撰をし準備が整って、家康は佐土原3万石を宗恕に与え、諸候に列せさせた。その撰には豊久の旧家臣、弟忠直の本城やその他諸所に移っていた、730人、も入っていた。宗恕は初代佐土原藩主となった。宗恕の死後、忠興が2代藩主となった。義弘は自分の身代わりとなって死んだ豊久を可愛がり、朝鮮の役・関ケ原と共に命を預け合っただけにその悼む思いは深かった。その分、離散した家族と家臣たちの行く末を案じる気持ちは強かった。家臣の援けを得て生きて帰った義弘は「生きて帰った殿の務め」を真剣に考え、その思いを忠恒に伝え、二人は思いを共有していたに違いない。そのなかに佐土原を何とかせねば、という思いは強かったであろう。それだけに島津として、義弘は表立って動けなかったであろうがその意をくんで 返付を全力挙げて働きかけていたであろう。徳川が乗っかり続けた義弘本意の島津の土俵が生きていた。この実現は島津にとっては薩隅日領の完全一体化を回復、関ケ原役後の大業を補完し、義弘にとってはその「生きて帰った殿の務め」を果たすものであった。家康は忠恒の親戚に守らせよという指示のなかに、できる最大限の配慮・好意を含ませた。義弘と豊久の罪を洗い流し、島津と徳川の新たな関係構築の一石であった。家康が命じた諸候の家系を保つ努力が双方に求められるからである。例えば忠直の子で未だ城主になる前の久雄とその子久秀が延寶4年に亡くなり、その嗣子萬吉が幼かったので、久雄の弟の久富、その子又吉久鏡が番代となって官職・官位を給い、萬吉長じて、その任を辞す。久鏡は3000石を分地され、将軍家に仕え、大番頭に任ぜられ、後伏見奉行に任ぜられた。子孫は代々幕府に奉職した。

義弘養女、松平定行に嫁す。

家康の命で質を求められた。忠恒は島津久賀の妹(三女、13歳)に目をつけた。久賀と参女である妹の母は義弘の娘の尾屋地であった。久賀は命を奉じ、忠恒は久賀の妹を義弘の養女とし、質として、慶長10年6月19日、鹿児島を発ち江戸に向かわせた。ほどなく遠州掛川候松平定行に嫁し、正室として嗣子(定頼と称す)を産み、元和4年(1618年)卒去した。継室は忠恒の養女(伊集院忠真と島津義弘次女・千鶴の娘)で参女(定行にとって三番目の娘)をもうける。定行は家康の甥(父定勝は家康の異父弟、幼い時から家康から徳川一門として処遇される)。長兄が死に嫡子のまま掛川城主を務めていたので跡継ぎと決まり、掛川を幕府に還付し桑名に移り、寛永元年(1624年)、定勝の死去により桑名藩11万石を継承した。寛永12年(1635年)、家光の命により伊予松山4万石が加増され転封となった。四国の外様大名を牽制するため初めての親藩配置といわれている。鎖国にかかわる長崎探題や幼少将軍家光補佐のため溜りの間詰め4名の一人を命ぜられる等親藩のなかでも重きをなす存在であった。

家康の発意に対し、島津は義弘の血筋で答え、罪を水に流した家康は異存なく(本星と受け取ったかも?)受けた。島津としては家康が全く前向きであることに意を強くして、徳川一門と血のつながりを持つため、何としても維持したいと努力した。家康としては婚姻政略による徳川への取り込みという域を越えて、先を見据え島津を外様であるが頼りになる有力大名、と迎え入れ、絆を強める布石とした。その布石は双方の関係維持の努力により、実を結び、5代将軍綱吉の養女竹姫が島津氏22代当主継豊に嫁し、25代重豪の参女重姫が一ツ橋家斉(のち11代将軍)に嫁し、島津氏28代斉彬の養女篤姫が13代将軍家定に嫁す等列強が日本を犯そうとする国の大事に、家康の先見通り、頼りにされた。

島津琉球国を攻める

慶長10年4月家康征夷大将軍を秀忠に譲る。慶長11年6月家康忠恒を伏見城に招き、諱(き、いみな、はばかる意)字を給い家久と称す。是より恒例として元服の時諱字を給いて名とす。慶長14年3月、家久は琉球国が慶長の初めから、貢を納めず、かつ徳川家の御代に祝いの使者を寄こさず、譴責しても峻拒して従わないので、家康・秀忠に告げて討伐の兵を発した。この間のきっかけとなった事情を野史は以下のように述べている。これは大変深い意味がある出来事であると思うので少し立ち止まって考えたい。奄美大島の北、屋久島の南にある吐?喇列島の7島の島民は常時琉球に往来して商売していた。慶長の中ごろに琉球の有司(役人)である親方二人が吐?喇列島の7島の長(24人)を集め、金銀の借用を頼み、応じてくれれば、毎年米を貢ぎ、償うと申し出た。長等は帰って、皆と相談し、銀250貫目を貸した。是より毎年米で貢を受けていたが、未だ払い終わっていないのに貢を止めてしまった。島の長らがこれを責めると、有司(役人)の親方は利息分を含め払い終わった、と答え争論になった。親方は怒り、長等の脛を木で挟む、琉球国で罪を犯した者を罰する、刑罰を科した。許されて後、藩に届け、家久は3度、僧を琉球に派して罪を謝せしようとしたが、国王聞かずここに至って罪を問うことにした。島津サイドは島津の影響下にある島民が交易中の琉球国の役人に銀を貸し、米で返してもらっていたところ、役人は一方的に払いを止め、争論となり、琉球国の刑法で処罰された。この不当を当主家久が質したが全く無視された。琉球国サイドは金が入用になって、役人である親方の管轄している島民から銀の借用をし、米で払い終わったのに、無茶要求をするので、琉球国の刑罰を科した。琉球国の支配地の中の出来事に対して島津の当主家久が申し入れをすること自体がナンセンスである。

琉球国は14世紀後半には沖縄本島に山北・中山・山南の3国(三山時代)が興り、それぞれ王がいたが、中山王が1429年までに北山、南山を滅ぼして琉球を統一(尚巴志王(初代))してできた国である。事後、尚真王の時代に本島の中央集権化を図り、1500年(弘治13年・明応9年)には石垣島、さらに1522年(嘉靖元年・大永2年)には与那国島を攻め乱を制圧して、明に朝貢しつつその冊封下に先島諸島全域を支配下に治めた。それから北に転じ、1571年(隆慶5年・元亀2年)に奄美群島北部を征服し、慶長のころには本島と同じ行政網を敷いていた。日本では島津の領国である種子島・屋久島を南限として、中世以来琉球・奄美島の南海諸島には関心が薄かった。戦国動乱の乱世で島津は余力がなく、琉球は交易上価値の高い異国ではあるが朝貢を受けことある時に礼使を受ける関係を維持していた。奄美は自己の影響下にある地域という扱いのまま推移した。琉球国は戦国混乱の中にある日本、島津の隙をつくような恰好で版図を広げ奄美をわがものにしていた。

この事例は、奄美と琉球にたいする島津と徳川の認識を覚醒させた。今のままではわが影響下にあるつもりでいたのに、手が出せない。奄美の島民の交易を制約し、島津(日本)の勢力・活動圏が狭められる。いずれ大明が出てくる場合があるかもしれない。その場合琉球は(明の意向を受け)島津と日本に対し、より強く出るだろう。そうなればこの懸念はますます大きくなる。この機に琉球国を我が属国化し(奄美の)確定化に踏み切らねばならない。琉球国の交易上の利を活かす形で制圧し、最悪でも奄美は琉球から切り離し、明確に領国化しなければならない。ここに義弘は「生きて帰った殿の務め」がある。将来共に安定した豊かな国とするのがやるべき何かだ、とはっきり気づいた。熱心に琉球侵攻を勧めた武略家義弘はそう考えたであろう。そしてこれはまた武略家家康の心に響くところであった。

3月4日、国老樺山久高を将とし國老平田増宗を副とする3000余人、船100余艘が薩州山川津を出港した。義弘・家久これを見送る。これに先立って義久・義弘・家康連名の琉球渡海軍衆法度を作った。太閤検地により増えた蔵入地が財源となり外征が可能となった近代軍の編成であった。

まず奄美大島を攻め、難風にあい、久高座上の船を含む5隻が笠利付近に漂着し、敵3000余で邀撃したが、鉄砲の集中でこれを撃破、島人悉く降った。ついで徳之島に向かい、ここでも頑強に抵抗するが攻め落として服従させた。永良部島は戦わずして降った。これから琉球運天津へ至ると、国王の弟、三司官(主だった家臣)や浦添・名護・謝那の按司(地方長官)ら降を乞うたが、これを容れず那覇津へ向かった。琉球軍は港路に鉄鎖を置き、先頭の船が銅発貢(しろがねいしひや)で沈められたので運天に引き返し陸路から4月1日攻めた。戦うこと3日、終に都門を突入、首里城を囲み攻めること数回、終に4月5日尚寧王降る。

久高尚寧王及び三司官を率い、5月5日琉球を出て25日薩州に帰り、凱旋した。

琉球国制圧の後

家久からの報告を受けた家康・秀忠は功を賞し琉球国を永く家久に給うた。

慶長15年(1610)8月6日家久は尚寧を率い、駿府城に赴いて家康に閲し、琉球国を賜ったお礼の品を献じお礼を述べ、尚寧もお礼の品を献上し、許しの御礼を述べた。二人は家康からは盛餞を給われ、嫡子二人の能を披露され(家久には)雌雄刀を賜った。8月20日江戸に到着、25日秀忠は宿舎に使いを派して労い、米1千俵を給わった。27日家久尚寧を率い、登城し秀忠に閲した。二人ともお礼の品を献上しお礼を申し上げた。秀忠は9月3日、7日、12日、16日と家久時に尚寧を加えて、召し、趣向を凝らしもてなし、刀・馬・府下桜田(江戸に未だ藩邸なし)に邸を賜った。許しを得て薩摩に帰り、家久は尚寧の罪を許し、琉球国のうち、奄美の5島併せて3万余石を収め、残る琉球11島8万9千余石を尚寧に給い、国王位はそのままとした。尚寧は感佩(はい、身に着ける・しっかりと心にとどめて忘れない意)して金石の誓書を提出し、宅地を府下に賜って国へ帰った。

琉球国を制圧し日本国を広げる大業

家康も秀忠も大満足でもてなした。家康は今回の家久、特にその背後の義弘の武略に感じ入ったからである。他国と海を隔てて接し交易の既得権益を有するが故の危機感は本物であり、そこに私はない。まさに徳川の政権をもってしても立ち入れない域と感心した。太閤検地による軍の近代化を踏まえ、大胆に琉球を外征し一挙にことを決した武略とその科学的・現実的な智略を尽くした収めどころに感心した。琉球王をそむかせず属国にして交易の途を太くし、奄美を島津に確定して懐を深く大明の万一に備えた。そしてそれは島津のためであり、徳川の世、後の日本のための大業であると感心した。徳川に敵対し安堵されたことも稀有のことであったが数年後に命ぜられ(領)国を広げるということも亦稀有である、と感心した。島津を本領安堵した後も島津の謝罪の土俵に乗り続け、その場を拡充してきた賜物だ、と思った。義弘には徳川の"好意"を引き出した武徳が備わっている、と家康の武人としての心がつぶやいた。

同じ頃維新は、祖父日新斎(忠良)以来建国してきた、いまや後世へ伝えるべき遺産である薩隅日に奄美と琉球を加えて、交易を太くすべし、という先見で、新たな大業を成した。米の石高本位のもとで琉球や奄美を取り込むことは今の時点では必ずしも島津にも琉球国・奄美島双方にとって利があるとは言えないが、交易を太くする利は将来には双方にとって補って余りがある、と義弘は考えたに違いない。

「生きて帰るのが殿の務め」と援けてくれた家臣たち、身代わりになった豊久や盛淳らに、お前たちがいてくれたから、そして家久がお前たちと自分の真情を組んでくれたから、今俺はここにいる、"殿の務め"は十分だろうか?意見があればどんどんいってくれ、との意を込めつつ「生きちょるおかげで務め果たせもんした」とつぶやいていた。

トッへ戻る

終章

維新は帰国してすぐ慶長5年10月10日、供をして死地を潜り抜けた家臣たちに知行を与えた。12月8日泰平寺に知行105石寄進等をして、後始末を終えた。慶長12年維新は帖佐から加治木に移った。義弘は関ケ原役後のその先へ(前述)、で残る大仕事に関わり自らの大業を成す等徳川との相互の信義を不動にしていた。慶長16年(1614)正月21日義久(龍伯)逝去。享年79歳。慶長19年(1614)秀頼叛し、武井利兵衛を家久に、織田有楽が書を維新に寄こすが、維新は武井を縛り秀忠に差し出した。その後は國父として家久へ訓戒を垂れる等国政を見守った。元和2年(慶長20年7月13日改元)6月9日、鹿児島に行き、家康の嫡子光久の誕生を祝い、翌日加治木に帰る。維新にとって気がかりであったことが解消した。それにしても家久は義久生前は側室を持たず子宝に恵まれなかったが、没後には16男18女をもうけている。元和5年7月21日、維新は昨年から痛風にかかり臥せっていたが、?じた。享年85歳遺歌「春秋の花も紅葉もとどまらず人もむなしき関路かな」

補話

かなり推敲したつもりであるが、本文中で言い足りなかった、意を尽くせない点が多々あった。以下の三点についてはその意義や定義の解釈上重要なポイントと考えるので、この場を借りて補足させて頂きたい。

義弘の大業と家康の好意

義弘は祖父の教えを最も体現した孫である。戦いでは祖父忠良・父貴久に比し、釣り野伏を深化させた。特に木崎原や高城川の戦いでは殲滅戦をやってのけた。泗川の戦いでは釣り野伏を脱した殲滅戦を、関ケ原では退き口をやってのけ、智勇情兼備の統率を行い家臣の自立やわが身を犠牲にする献身と相まって士風「島津一心」に結実させた。「島津一心」はいろは歌の「こ:心こそ軍する身の命なれ そろふれば生き 揃はねば死す」を体現した士風である。日新斎のいろは歌を玩味実践し、外城制の麓の郷中教育にいろは歌を使い、藩全部に広めたと言われている。従って日新斎の教えやその体現は義弘にとって、自分を実践を通じて成長させ高みへ導く教典であった。では日新斎が掲げて以来の建国の目標であり、3代にわたる血と汗の結晶であった薩隅日の3州統一はどうか。義弘にとって自らの血と汗の証であり、世の浮沈はあってもあらゆる努力を払って敬意をもって次に伝えるべき日新斎の遺産であった。この遺産の存在意義が危うくなる事態が2度生じる。一度目は3州統一を達成し九州制覇に手が届くところで秀吉の前にとん挫し、降って薩隅日3州が認められるが、義弘が強くお願いした太閤検地などで、蔵入地増と引き替えに藩内の要地5万石を召し上げられてしまい、その存在意義に亀裂が生じた。降って慶長の役凱旋後に、秀吉が遺言で国政を託した大老、その中心である家康から、日本国の窮地を救った大功で5万石を加増される(返される)。これは朝鮮の役に出陣した諸家の中で島津だけであった。これは義弘にとっては狙って得たものではないが、自ら招いた遺産としての存在意義の亀裂の回復という大業であった。これには家康の好意という幸運があった。二度目は関ケ原役で義弘は当初伏見城の留守を預かるべく出かけたが拒まれやむを得ず西軍に与し、敗れ、退き口で何とか国に帰った。西軍に与した諸家が取り潰しを受ける中、戦後交渉で、島津だけが無傷で許された。これは、義弘にとっては自らが直接招いた遺産存続の危機を乗り越え、維持するという大業であった。これも島津の謝罪の土俵、義弘本意の、に乗っかり続けた徳川特に家康の好意という幸運に恵まれた。そして3度目の大業は琉球国制圧である。徳川に敵対した藩がその数年後に命ぜられて薩隅日3州をもとに領国(日本国)を広げた。これは退き口において身代わりになった豊久や盛淳等から「生きて帰るのが殿の務め」と言われ、帰国後に「生きて帰った殿」の為すべきは何か、と役割意識を働かせ、今この時、となったものであった。ここにも家康の継続し拡充した好意があった。

家康の好意と義弘の武徳

家康の好意がカギだと思い始め、家康の関連するところをとにかく拾いまくい、思いめぐらしを重ねた。それを通して、家康の好意は周囲の変化に関わらず一貫している、と感じた。この中に鍵がある、と思いつき、好意のわけを考えた。答えは義弘の【武徳】への畏敬や共感が武人家康の心に響いたから、と「慶長の役凱旋後の大業」段階で思いつき、「関ケ原役後の大業」段階で確信した。

義弘の【武徳】については武将としての部下に対する優れた感化力や影響力(優れた統率力)が、敵を含む周りの関係者及び広く世人に伝わる好作用のこと、であるとした。武をもって国家や主君に仕えて、統べる立場にある武人にはその統率において法や制度による強制力があり、その力を適切に行使(決断と命令・運用)して任務を達成し、敵に勝たなければならない。同時に統率者には部下が心から従う力も備えていなければならない。そうでなければ、部下が命の恐怖にとらわれる逆境や修羅場で離脱する、本当に厳しい場で「主従一心」が無いようでは、任務達成や勝ちは無いからである。従ってこの力を統率者は自分の命令で部下を死地に投じるという、その責任の重さや投じられる部下の命の重さを弁えて戦いにおいて最善を尽くすこととそのため日々自ら修養により身につけなければならない。そして義弘は木崎原や堂崎の戦いで真っ先に敵に衝き入り、最も厳しい場面で自ら殿(しんがり)を引き受け家臣の心を自然に感化し、泗川においては自立した家臣、関ケ原の退き口では義弘を献身的に援ける家臣ーわが身の犠牲を全然いとわない家臣や自己の役分に応じて才覚のベストを尽くした家臣に支えられた。これらの家臣たちは士風を継承し或いは義弘のもとで育った者たちであった。これに苦労人家康をはじめとする武のこころある交渉関係者の心が響いた、これが好意の中味であると思った。義弘の武徳が家中の枠を超え、天下人家康との出会いにより、より広く伝わり始めたのである。

義弘の武徳余聞

では武人以外の者にはどうか?野史は義弘の巻十四の最後に遠人徳に懐くとして道與のことを載せている。義弘は退き口の最後境で宿所や船の世話になった道與に禄十石を賜った。道與は公に仕える人を養子とし禄を譲りたいと申し出、仁禮頼景の次男を養子とし、道與の姓今井を名乗らせた。それは今に続いている。また囚虜帰ることを忘れとして連れ帰った陶工などが暇を与えても猶我が国に止まることをあげている。家臣への統率力を本気で究めたことが人間力(人としての感化力や影響力)を究めことに通じていた。そう考えると挙げられている事例は納得できる。【武徳】について考えさせられる話である。

創業守文の本質

私は4巻第2節の最後、第3節朝鮮の役(文禄の役)での戦いに入る前に「西藩野史との対話」項を設け、その中で「著者が西藩野史序の冒頭「創業固より難く守文も亦易からず」と述べた島津の創業守文の本質は何か、を考えたい、という誘惑に駆られている。私は武を大元とする国作りにある、と考える」と書いた。また4巻の最後で「次(その5、完結編)は島津が武全(武を全うする)で創業守文(始めることは優しいが状況の変化に対応することはもっと難しい)の真骨頂ヘ向かう歩みである。その中心にいるのは義弘である。(その4終わり)」とも書いた。漠とした言い方であったが、義弘の大業と家康の好意と義弘の武徳について考えを整理したところで、いよいよ創業守文の本質について私見を述べて終わりとしたい。薩隅日の3州統一は祖父忠良(日新斎)が始め、父貴久・兄義久・義弘と受け継いで成し遂げた創業である。これも難しい道のりであった。伊作・相州両家を継いだ忠良が島津宗家14代当主忠兼(勝久)から国政委任されて、嗣子貴久が大永7年(1527)当主の座を忠兼(勝久)から譲られて以来、紆余曲折を経て、父子連携し、4兄弟が育ち、義久が継いで、天正6年(1578)高城川で大友義鎮を破って日向を平定したあたりが創業の到達域であった。しかし島津にその意識は薄く、九州制覇へ向かい勢いに任せ突進し、秀吉の九州征伐に降ってしまう。創業域はどこという意識がなかったこともその難しさを示している。秀吉の九州仕置きで与えられた領国は薩・隅・日3州であったが、不安定で、太閤検地による楔がうちこまれた状態でかろうじて領国を維持していた。慶長の役凱旋後の大業で、創業の域を回復した。日本軍の窮地を救った大勝と大功がその理由であったが泗川の戦いや露梁津の戦いで義弘に畏敬・共感した大老家康の素直に味方に加えたいという好意に恵まれたことが大きかった。義弘の武徳が他力を引き出した、といえる。亡くなった太閤秀吉の遺命で、動き出した5大老・5奉行による秀頼補佐の態勢が崩れ、家康と三成の権力闘争のなかで、やむを得ず、西軍に与して、敗軍となった島津は戦後交渉で本領安堵を勝ち取り、関ケ原役後の大業を成し遂げた。退き口の義弘おそるべしと畏敬・共感した家康以下の戦後交渉に関係した諸将の味方に加えたいという素直な好意に恵まれたことが大きかった。ここでも義弘の武徳が他力を引き出した、といえる。2度の大業は創業は難しいが成したものを状況の変化に応じ適応させることはもっと難しいことを示している。創業は、武略で成し遂げえても、守文の背景は一言でいえば自分で決められないことが多く、往々にして流されやすい。従って、武略だけに頼らず、他力を活かすことが不可欠となる。その場合に武徳による好感作によるものであれば極上である。そして琉球制圧は新たな創業である。今までの創業守文の成果を土台に国を広げたが、この守文は異国である琉球国やわが影響下にある奄美を取り込むので、一段と難しい。島津の武略・政略だけに頼らず武徳を中心に据えてもっともっと徳川や琉球国や奄美島等の他力を活かす必要があるだろう。当主は日新斎の教えを実践して武才を真に究めて創業を成し。一道に通じればおのずから武徳も身に着く。守文に当たっては、その武徳が知らず知らず中心に据わって、武略・政略が用いられている。それが武を全うし、武を大元とする国つくりの基本姿勢である、と得能通昭は「創業守文」で言いたかったのではないだろうか。

(すべて終わり)

[川道1]

武人の心 - 福島大尉から武人の心探求記念館