国鉄(インチキ)車両図鑑-7

名古屋機関庫における改良試験機関車東海道・中央・関西各線の一大ジャンクションである名古屋は鉄道の要地であり、機関庫は大小の機関車で埋め尽くされていた。

機関庫は機関車の保守、整備をする傍ら、独自に機関車の効率を高める為の研究を行う所でもあり、殊に名古屋はそうした研究が盛んであった。

明治末期に日本の幹線網がほぼ完成すると、徐々に軌道の強化、機関車の大型・国産化、高速化、保安装置の近代化などが推し進められた。そしてそれに伴う種々の問題を解決する為に、またあらゆる研究が進められたのである。

例えば除煙板(スモークデフレクタ)は蒸気機関車の煙室附近に衝立を立てて上昇気流を発生させ、煙突から煙りをより高く吹き上げさせる事で、乗務員の視界を確保する事が目的である。結果的にはドイツで成功した除煙板が採用されたが、それに至る間、名古屋では様々な装置を独自に開発しては調査を繰り返していたのだ。

大正の名機C51は、その安定した走行性能と普及の度合いからこうした研究の材料とされる事が多く、ある物は薄気味悪い、またある物はお世辞にもカッコ良いとは言えない、またある物ははっきり言ってグロテスクな改造を受け、東海道線を疾走したのである。

燃焼効率を高める研究で煙室を延長したC51133。

前出の除煙効果を高める目的で、煙突の後ろに天使の羽根のような誘煙板を設置されたC5130。

煤の飛散を押える目的で、斜め煙突を施されたC5178。

同じ目的で、ラッセルヘッドのような鎧を着たC5161。

更には二本煙突、

後ろ向き煙突、

果ては「戦艦長門」と呼ばれたS字煙突など

様々な用具を取り付けて実験に当り、ある物は貴重な研究結果が得られもしたし、またある物は「無かった事に」された。

その後これらの実験機は旧状に復して使用されたと言うが、正に蒸気機関車のスプラッタホラー劇場と化していたのが、大正末から昭和初期にかけての名古屋機関庫だったのである。

さて、ここでは「乗務員の視界の確保」と言う課題に対して、大正4年から昭和8年に亙って名古屋で実験に供された機関車をご覧頂く。

見ての通り蒸気機関車は前方に太く長いボイラーを構え、その後ろから機関士・助士が前方を注視している。視界が効かないのは当然である。

更に大正に入ってからはボイラーは一層太くなり、視界は益々悪くなった。列車保安装置が弱体であり、木造車がほぼ100%を占めていたこの時代に、追突事故は即大惨事となる。実際に明治末年から大正初期にかけて、全国の大幹線で列車追突、衝突事故が続発した結果、自動信号装置の開発、そして鋼体客車の開発等が促進され、列車の旅は飛躍的に安全な物になったのである。

更にもう一つ、蒸気機関車の視界を広げて緊急事態を未然に防ぐ手段が研究される事となった。

大正4年、この課題に対処する為、名古屋機関庫にプロジェクトチームが編成された。主任クラスの設計士、熟練工、そして本局からやって来た監察官で構成された14人のスタッフは、早速「抜本的な」解決の第一歩を踏み出したのである。

設計の段階では実に百鬼夜行。色々なアイデアが出ては消えた。

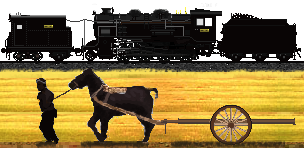

A案:先ず順向の機関車の前に貨車(ト)を配置し、そこに前方監視員を置く。

危険が迫っている場合は、監視員は手旗で、或いは大声で運転台の機関士にそれを伝えるのである。原始的だが間違い無い方法ではあった。

唯、二軸の貨車を推進する方法は、未だ自動連結器化されていない時代にあっては余り「正常な」運転方法とは言えず、速度が出せない事は明白であった。

B案:機関車を逆向にし、炭水車に監視員を乗せる方法。炭水車上に急増のやぐらを組み付け、その上に監視員があぐらをかいて座るのである。

これならば速度は出せないにしても機関車本体とは「螺旋式連結器」とは比較にならない程頑丈な連結棒で結ばれているので、走行は安定する。監視員と機関士の距離が近いので、大声だけでも充分に伝達は出来ると言う利点があった。

イラストは小雨もよいの中、試験中の姿で、前方監視員は私物の番傘を差して任務に当たっている。

C案:炭水車の全面を鉄板で覆い、機関士そのものが最前部の監視室に入って直接運転の操作をする方法。

これは最も手の込んだ方法で、運転台から各種のパイピングを炭水車まで這わせ、機関士は最前部の監視室で操作するのである。監視員が不要になるばかりではなく、万一の際機敏な行動が取れるので有効だと結論された。

討議の結果C案で行く事が決定し、準備に取り掛かった。

全期間を通して、実験は主に武豊線で行われた。

最初は旧式となっている6361型(形式6350)を使用。前部運転台を備えた炭水車は6350のオリジナルではなく、旧山陽鉄道の6120のそれを転用したものである。

およそ半年に亙る実験は様々な結果を残した。先ず問題となったのは、機関車と炭水車を結ぶパイピング類の接合の仕方が悪く、時折運転不能に陥る事があった。これは軍艦で使用されている「自在継手」を使う事で解決出来た。更に機関士と助士のコミュニケーションが取れなくなったと言う問題が出て来る。助士と言ってもカマに石炭をくべるだけが仕事ではない。そこで前部運転台と運転台の間に伝声管を通したのだが、それでも余り芳しい効果は出なかった。

今一つバック運転の不便さと言う問題が付いて回る。元々蒸気機関車は前を向いて動くように出来ているもので、後向運転は不自然な運転形態であったのだ。

所期の成果を達成し兼ねて落ち込んでいたプロジェクトチームであるが、この時期たまたま名古屋を訪れていた志摩安次郎技師長から重要なヒントを授かる。プロシャでの前部運転台式機関車(フロントキャブ)の成功例を聞かされ、これなら出来るとばかり元気付いたか、早速に次の改造に取り掛かったのである。

6350を順向にして煙室部分に蒸気動車の運転台を被せたものと言えば判り易い。

運転には機関士、機関助士、そして旧運転台に陣取る焚火専門の助士の最低3人が必要であるが、この時点では最も理に適った方式であった。大正6年一杯を改造に充て、翌大正7年から実験運用が開始された。場所は同じく武豊線である。

結果は上々で、問題とされていた前方視界が格段に良くなった上、防煙の問題も解決した。所がここで別の問題が発生する。

第一に重量配分、第二に運転台内の暑熱の問題、第三に走行安定性への不安。

重量配分については、旧運転台に死重を積む事である程度解決を見た。

運転台内の暑さ(当然である)については、当時最新鋭の電化製品であった「扇風機」を奢る事と、乗務員に氷水の入った一升徳利を支給する事で何とかしようとした。

第三の走行安定性については、やはり看過できない問題であった。2-Bの軸配置では運転台の重量を先台車で支える事になり、走行中のピッチングは激しいものであった。その揺れは歴戦の古強者の機関士達も辟易したようで、時速30km/hを越えると運転に集中できない位気分が悪くなったそうである。上図では、前部運転台窓から、ダウンした機関士が半身を出してグロッキーになっている。

そこで対症療法ではあるが、当時ある製薬会社で研究していた「乗り物酔い止め」の薬を乗務員に支給して実験は続行されたと言う。

余談であるが、この時乗務員達に酔い止め薬を提供した製薬会社はその後この薬の売出し時に鉄道院の協力を得られ、忽ちの内に売り上げが伸びたと言うのだから、効果はあったのだろう。

尚実験の結果は「向后更ナル研究改良ヲ要ス」と判定されたが、プロジェクトチームは存続し、大正年間を通じて地道に改良研究を続けた。

そして昭和6年、再度試験の為の予算が付き、今度は国産貨物用蒸気機関車19655、19657(形式9600)を材料に同様の実験を行うに至ったのである。

計画案では、先の6350での実験で使用した「前部運転台付き炭水車」を19655の前に繋げた「馬子さん」方式。

昭和3年に煙室延長斜め煙突化されて実験中であった19657号に

屋根屋を載せる方式でボイラー中央部に運転台を設ける「キャメルバック」方式。

プロシャの「フロントキャブ」方式が検討されたが、

結局実績のある「フロントキャブ」を採用する運びとなった。

昭和7年から1年に亙って主に中央本線で実験が行われたが、流石に2-8-0の軸配置は安定性が勝っており、高速運転も問題なしとの結論が出た。

これは昭和8年の中央本線木曽平沢駅。通常型の9600が前補機に付き、その後ろにキャブフォワードの19657が尤もらしい顔をして列車を牽いている。

この実験は一旦ここで打ち切られるが、採取されたデータは後に生かされる事となる。

戦後、輸送力の逼迫する北陸本線や東北本線の急勾配区間で使用する目的で、D51形式をキャブフォワードに改造した「D61 7~」である。

かつては思いも拠らなかった「メカニカルストーカー」の導入で始めて可能になったとは言え、蒸気機関車の衰退期の始まりに当たる昭和20年代後半において、初めて蒸気機関車乗務員の視界は確保されたのである。