国鉄(インチキ)車両図鑑-1

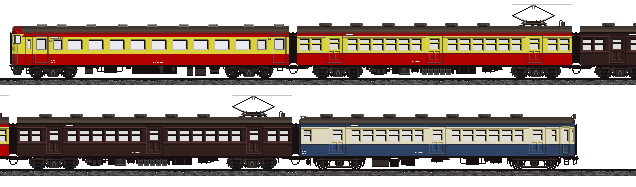

形式クハ86(各種試験改装車)

昭和40年代から国鉄の電化区間は飛躍的に増加したが、国鉄当局では、そこで運用に就く電車の捻出に苦心していた。

そこで、経年の少ない80系電車の延命策として、昭和50年代初頭から各種の改造を試験的に施す事となった。

東海道線東京口の111系化完了に伴い大量の余剰車が出た80系であったが、未だに電気機関車が客車を牽いて走っているような地方電化線区ではその配置を待ち望む声があった。これは電化線の急速な延伸に追い付かない車両不足に福音となる筈で、昭和51年春、郡山工場、松任工場において以下の改造を行い各地で試験が行われた。

7-1・冷房化改造車(クハ86 344静ヌマ 昭和51年 冷改 郡山工場)

本来車体構造の丈夫な80系においては、冷房化は格別難のある改造ではなかった。図示の86344は集中型クーラーを屋根中央部に設置したが、他に86389では分散型クーラー(AU13)を6基設置して比較検討している。気密構造の改良による冷房効率の向上の為、ユニットサッシ化も併せて行われ、側面だけ見ると80系の面影は薄くなった。

また図に見る86344は当時技術研究所で試験中であった試作台車(TR231)を履いてデータ採取に貢献している。この台車は後に201系等に使用される事になる。

昭和51年夏、山陽本線で試験を行った結果は上々で、更に同車の増備も検討されたが、東海道・山陽筋の昼行急行の激減で153系の大量余剰が発生した為、80系の冷改車はこの2両のみで終了した。同車は昭和57年まで広セキ区に配置され、山陽本線の区間列車に使用された。

7-2・3扉化(クハ86 392静シス 昭和51年 構改 郡山工場)

ラッシュ時に乗降時間が掛かる為遅延の原因となりがちな2扉車を3~4扉化改造するのは他系列でも良く見られたが、元々長距離の準急、普通に用いる為に設計された80系では、その種の改造は殆ど行われなかった。

86392は3扉化の他にデッキ仕切の撤去、車端部のロングシート化、吊り手、センターポールの設置等の改造を受け、再度静シス区に戻されて試験に供された。その後昭和56年まで東海道中線ローカルに使用された。

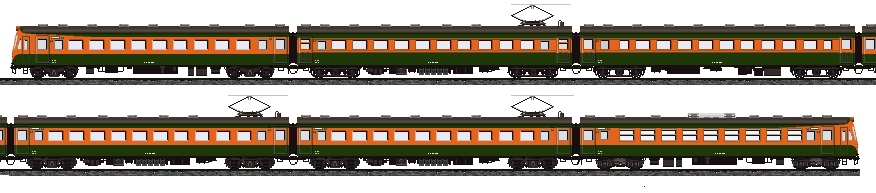

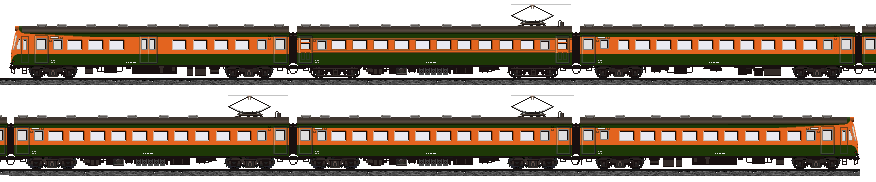

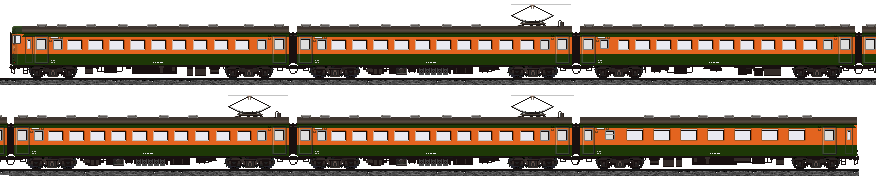

7-3・高運転台化(クハ86 414→クハ85 501 長ナノ 昭和51年 構改 松任工場)

篠ノ井線 1431M 松本-長野 昭和54年11月01日調査

ク ハ85501 長ナノ モ ハ80344 長ナノ サ ハ87332 長ナノ モ ハ80312 長ナノ モ ハ80426 長ナノ ク ハ85308 長ナノ

踏切事故から乗務員を少しでも保護する為、高運転台化改造も計画された。

昭和30年に信越本線田口附近で踏切事故に遭遇し、前面を大破した86414を改造。前面を高運転台に造り直しすっかり表情が変わった。改造に当たり、クハ85に編入され500番台501を名乗った。

デザインは111系をベースにしているが、車体断面が違う為に裾絞りが無くなり、111系と言うよりキハ23系のような顔つきになった。

改造の結果乗務員から好評であった為、更に5両の同種改造予算が52年度予算に組み入れられ、同年6月までに502~506が落成した。

85501~4は長ナノに配置され、湘南色のまま信越本線、篠ノ井線、中央西線のローカルで使用。昭和55年に全車廃車された。

85505~6は新ニツに配置。新潟色に塗装され、異彩を放っていた。こちらは昭和54年に廃車されている。